你是不是也有过这样的经历?看到一幅古画,光觉得画得好,可旁边那些字儿,瞅着也挺带劲,就是说不出了所以然来。心里琢磨:这些书法到底好在哪儿?为啥专家们能对着它津津乐道半天?今天,咱们就借着明代三位大佬——唐寅的画,祝允明和沈周的题跋,来一次纯技术流的“拆解”。不聊他们的八卦故事,就专注看看他们手里的那支笔,是怎么在纸上“跳舞”的。保证你看完,再看到行书题跋,眼里就能冒出不一样的光。

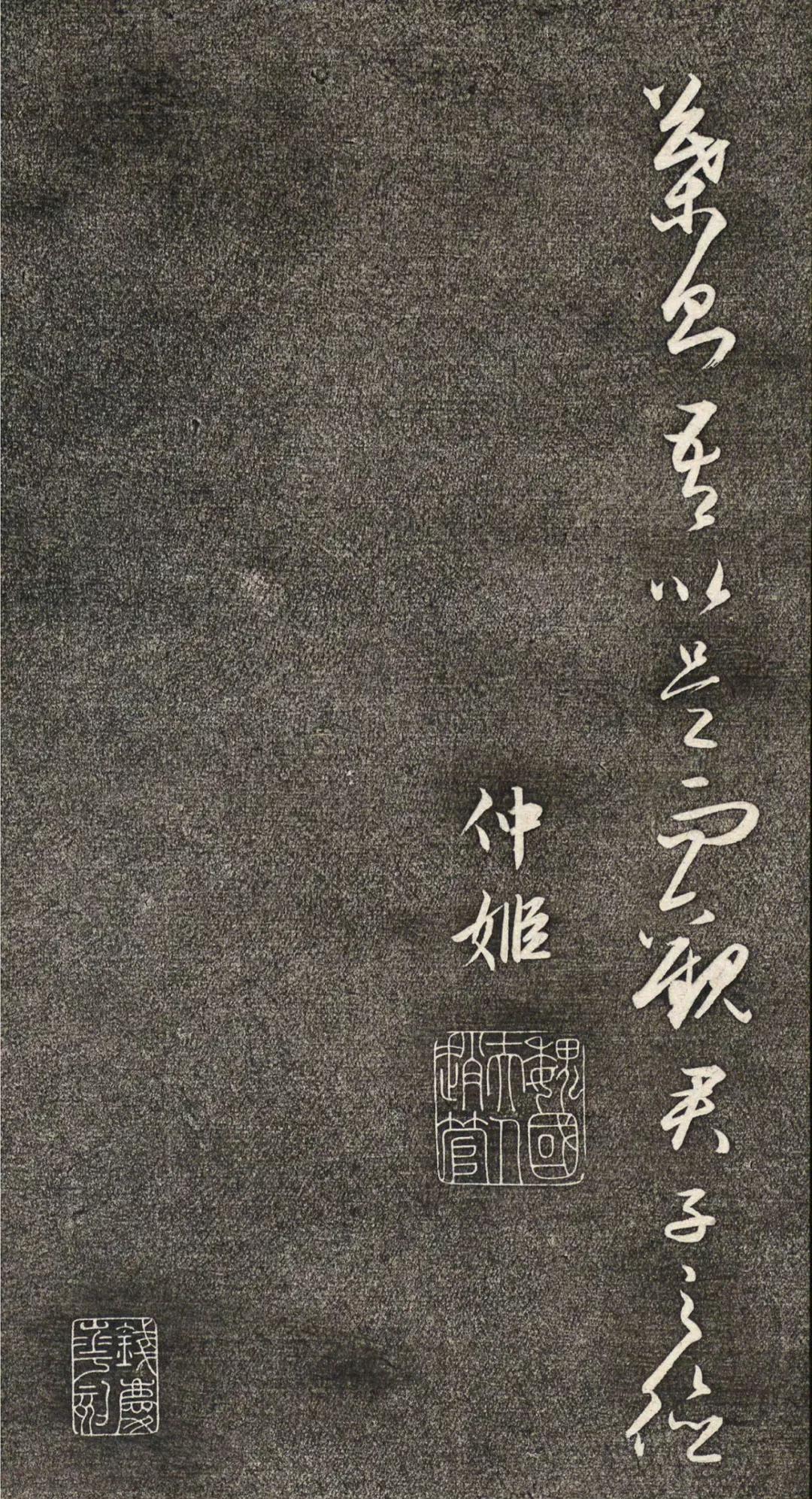

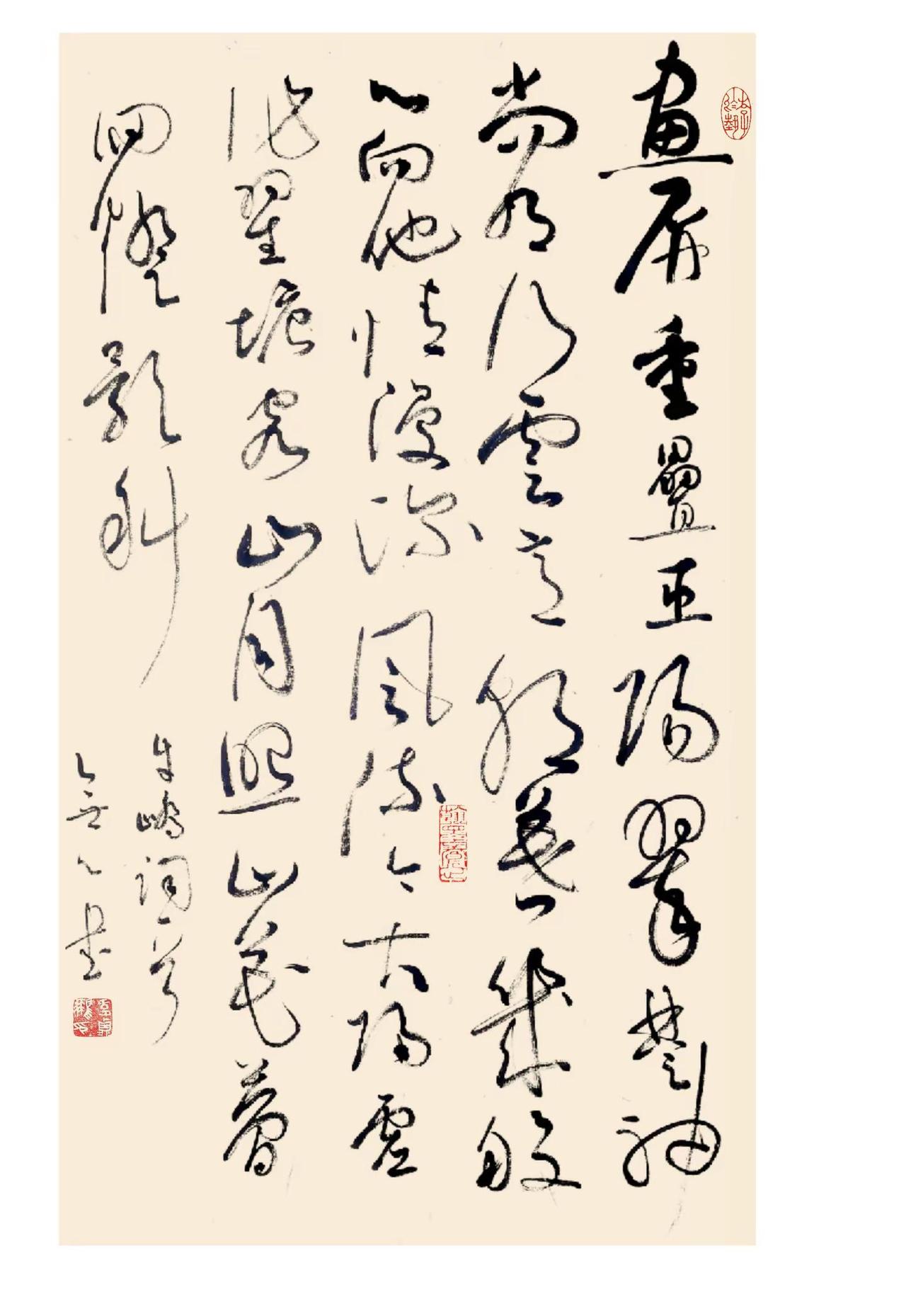

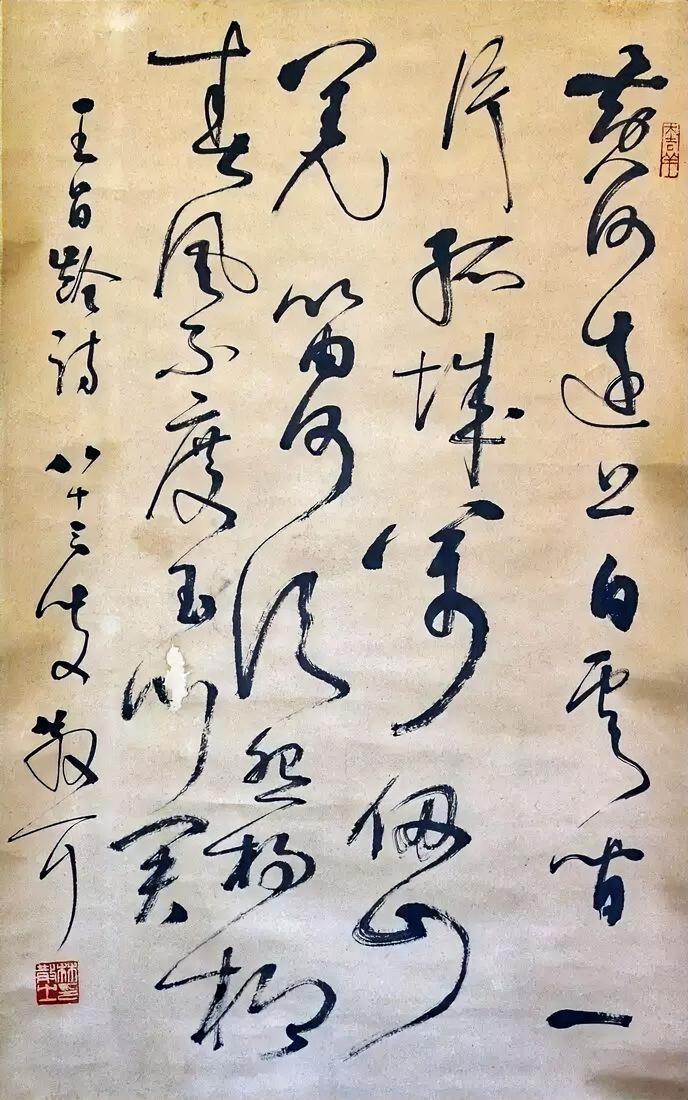

先来聊聊祝允明这段题跋。老祝的行书,在明朝那是顶呱呱的,江湖人称“祝枝山”,一手狂草吓死人。但在这幅《对竹图》上,他收敛了不少,用的是相对规矩的行书。可这规矩里头,学问大了去了。你仔细看他的用笔,特别是转折的地方,比如“節”字那个竹字头,向右上挑起再顿笔下行,那个力道是内含的,像打太极拳,外表圆润,内里有股拧着的劲儿。这就是咱们常说的“绞转”笔法,不是直来直去地画圈,而是通过手腕的微调,让笔锋在行进中悄悄改变方向,写出立体感。你用手比划一下,是不是感觉手腕得有个“旋”的动作?再看他的线条,粗细变化非常自然,这不是靠使劲按笔或者提笔做出来的,是书写节奏带来的自然起伏。写快了,笔锋弹起,线就细;需要强调或者转折时,速度稍缓,力透纸背,线就粗。这种节奏感,是临帖时最该留心模仿的,光描形状,学不来这个。

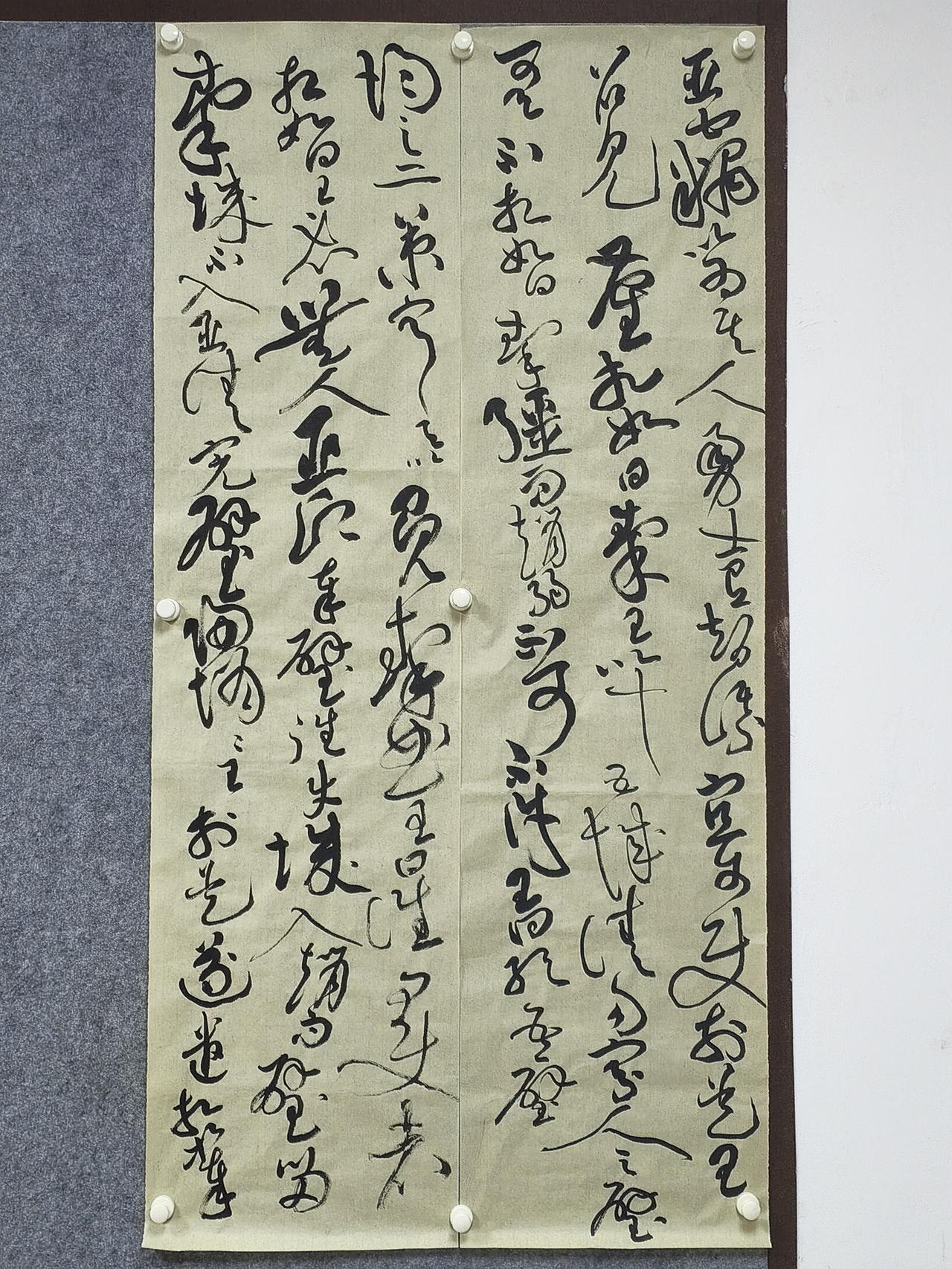

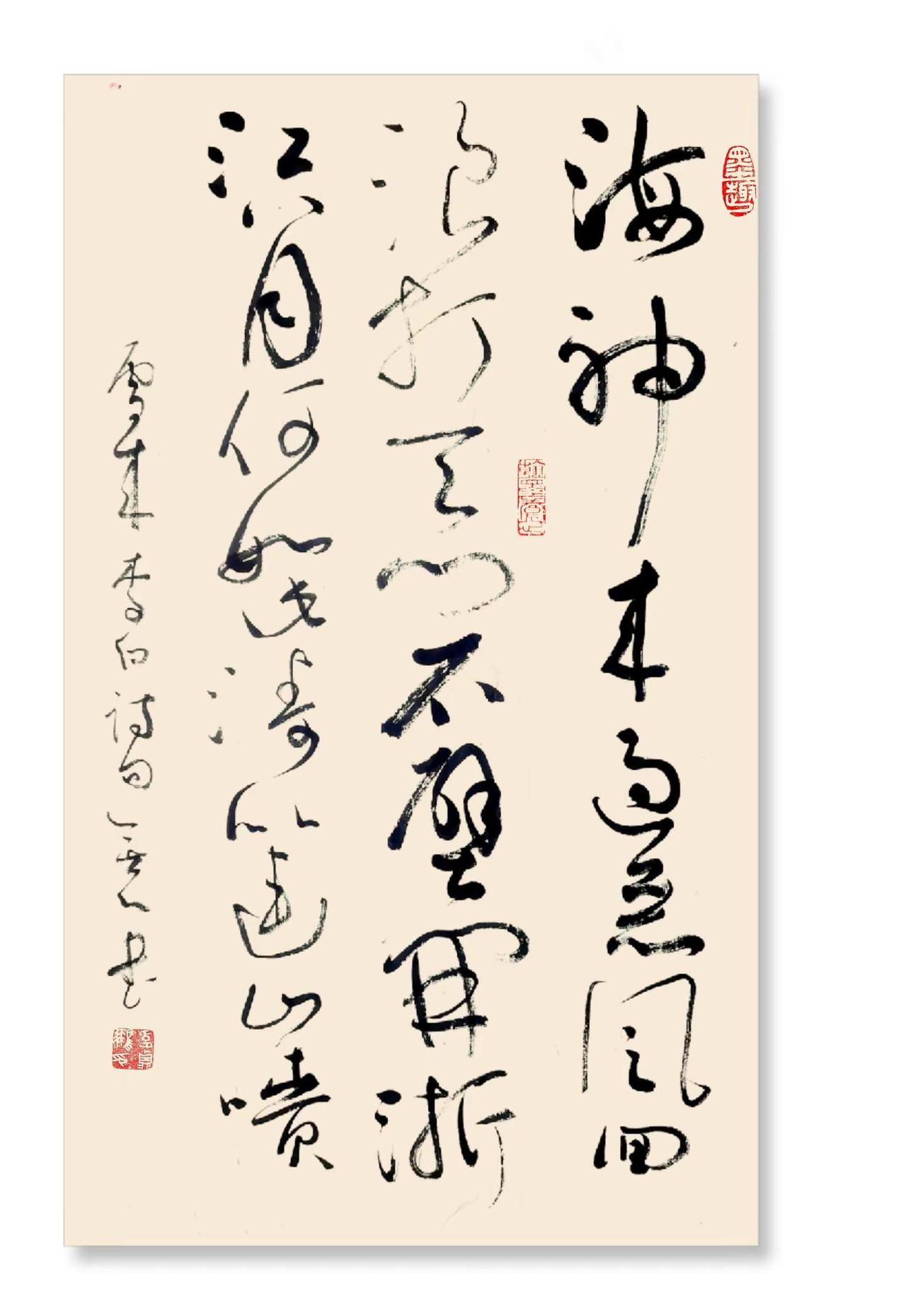

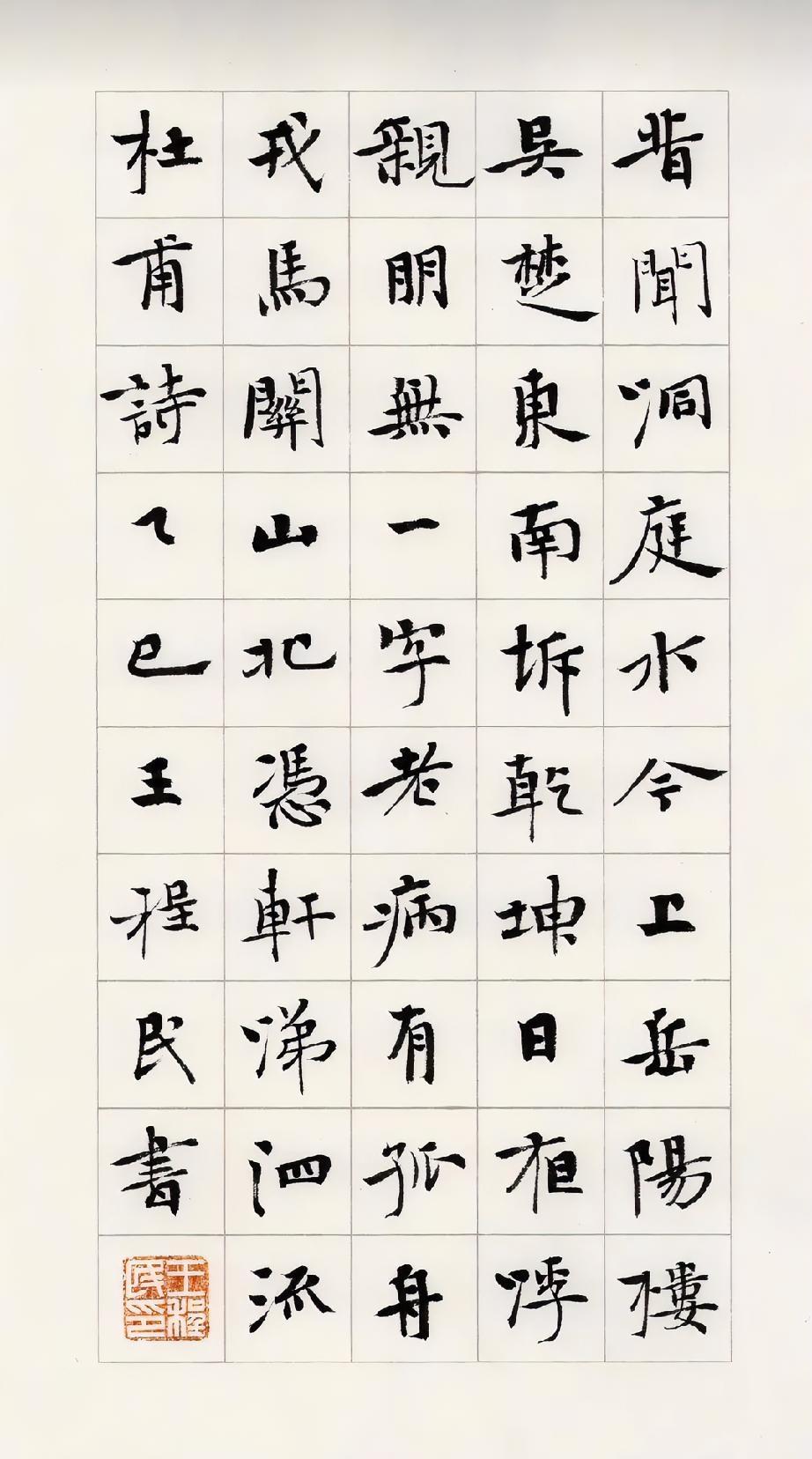

再看沈周的题跋,感觉立马不一样了。如果说祝允明是内家高手,那沈周就是位敦厚的长者,不玩太多花活,但笔笔到位,力量感十足。他的行书,根基在颜真卿、黄庭坚那儿,结体宽博、开张。你注意他字的结构,是不是感觉特别“稳”?比如“見”字,最后一笔竖弯钩,向外拓展的幅度很大,但站得非常稳,有种堂堂正正的气派。这种结构处理,需要很强的控笔能力和空间布局意识。在用笔上,沈周喜欢用“逆锋”起笔,就是下笔前先有个小小的、反向的预备动作,这样写出来的笔画开头是圆的、厚的,不像直接切下去那么尖薄。你试着写个横画,直接落笔和先向左稍微“顶”一下再向右行笔,感觉完全不同。沈周的墨色也值得一说,他的用墨普遍比较浓重,显得乌黑发亮,精气神特别足,这和祝允明线条里更多的干湿浓淡变化形成了鲜明对比。

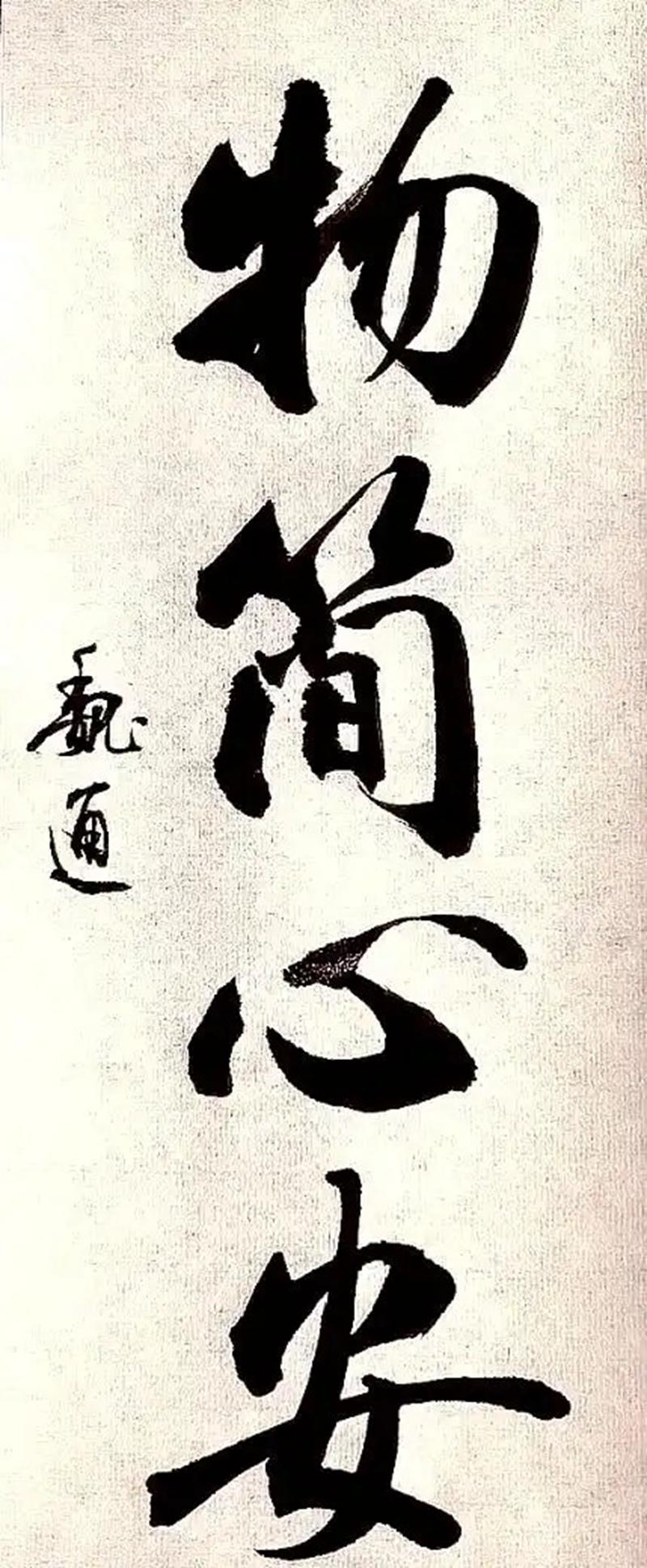

把祝允明和沈周并排放一起看,这味儿就出来了。同样是行书,一个偏“动”,一个偏“静”;一个重“韵”,一个重“骨”。祝允明的字,笔画之间连带非常多,气息贯通,像一条小溪,潺潺流动,这叫“笔断意连”。很多地方看似笔画分开了,但笔势是连贯的,空中是有动作的。沈周的字呢,连带没那么多,更注重每个字本身的独立美感,笔画扎实,像一个个敦实的罗汉站在那里,靠字内部的疏密、穿插来营造美感。这给我们学书法的启发太大了:你是喜欢祝允明这种流畅潇洒的,还是沈周这种沉雄朴厚的?找准你喜欢的“味儿”,再去找类似的碑帖深入,效率会高很多。比如,想学祝允明这种流动感,可以上溯到宋代米芾;喜欢沈周这种厚重感,那颜真卿的《祭侄文稿》就是必学的。

光说不练假把式,知道了这些门道,我们该怎么用到自己练字上呢?首先,别一上来就学他们的“怪”,得先学他们的“正”。祝允明的变化是建立在扎实基本功上的。建议可以从唐楷(比如欧阳询、颜真卿)打基础,把笔画写扎实,再过渡到行书。临摹祝允明或沈周时,别急着抄内容,先盯着一个字的起笔、行笔、收笔看,看人家是怎么处理的,然后用手比划,找那个“手感”。比如,练祝允明的转折,就反复写那几个带绞转的字,体会手腕的转动;练沈周的厚重,就专注于把逆锋起笔和中锋行笔做扎实。记住,慢就是快,写像一个字,比胡乱写一百个都管用。

最后,聊聊题跋与画的关系。在画上题字,不是随便写写就完事的。它要考虑整体布局,字的大小、疏密,都要和画面协调。你看祝允明和沈周的题跋,位置是不是都恰到好处?既没有抢夺画作的主体地位,又自身成为一道风景。这功夫,不光是书法的,更是整体艺术修养的体现。我们平时练习,也可以有意识地在一张纸上经营位置,写字的同时,考虑一下周围留白的空间感,这对提升综合审美能力大有裨益。行了,关于这两位高手的行书技法,今天就先聊到这儿,希望能给你带来一些实实在在的启发。