几乎每一个钓鱼佬,都有一段关于“那条跑掉的大鱼”的故事。在故事里,那条鱼总是力大无穷,狡猾无比,在最后关头挣脱鱼线,消失在深水之中,留给钓鱼佬一个巨大的遗憾和日后吹嘘的资本。

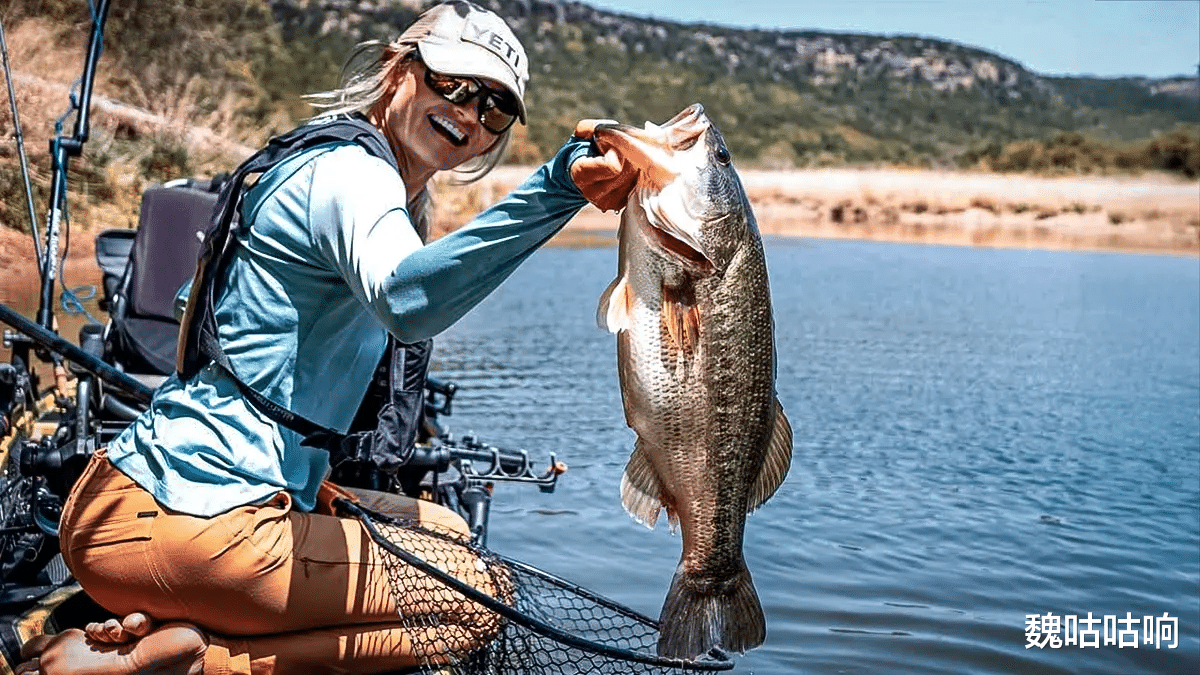

我们总觉得,捕到大鱼,是征服自然的勋章。

但你有没有想过,那条跑掉的大鱼,对整个海洋生态来说,可能不是一次遗憾,而是一次至关重要的“幸免于难”呢?

你有没有怀疑过,我们奉行了近700年的、看似充满智慧的“捕鱼规则”,其实正在把海洋,变成一个“侏儒世界”呢?

一个执行了近700年的“好规则”在全球的渔业管理中,有一条被广泛采用的、看似颠扑不破的“黄金法则”——设立“最小法定尺寸”(minimum legal size)。

简单来说,就是渔民捕到鱼后,必须用尺子量一下,小于规定尺寸的“小鱼”,必须放回海里。只有足够大的鱼,才能被合法地保留和贩卖。

这个规则的初衷,听起来无比正确且充满善意:保护那些还未成年的“鱼宝宝”,让它们有机会长大,至少能繁殖一次,为种群的延续做出贡献。

这个充满远见的想法,甚至可以追溯到1376年的英国议会,历史可谓悠久。

然而,一个残酷的现实是:这个我们以为在“保护未来”的“好规则”,从根本上,可能就是错的。

致命的误解一:我们严重低估了“大鱼”的价值在我们的想象中,一条5斤的鱼和一条10斤的鱼,可能只是大小的差别。我们甚至会觉得,捕捞那条10斤的,放过两条5斤的,似乎更划算。

但真相是,在海洋生态系统中,大鱼,尤其是那些被称为“超级产卵者”(super-spawners)的年长雌鱼,其价值远非简单的重量可以衡量。

首先,越大的鱼,产卵的数量呈指数级增长。一条大鱼的产卵量,可能不是两条中等大小鱼的两倍,而是它们的十倍、甚至数十倍。

其次,更关键的是,大鱼产下的卵,质量也更高。它们的鱼卵里,含有更丰富的脂肪和营养物质,这意味着孵化出的鱼苗,拥有更充足的“口粮”,在残酷的海洋竞争中,存活率也更高。

所以,当我们得意洋洋地从海里捞起一条“鱼王”时,我们不仅仅是带走了一条鱼。我们可能带走的是一位“超级母亲”,以及她未来可能创造的、数以百万计的、更高质量的后代。我们在严重削弱这个种群自我恢复的能力。

致命的误解二:我们正在导演一场“反向进化”如果说低估大鱼的价值还只是“数学题”算错了,那接下来这一点,则让我们直接扮演了“上帝”的角色,并且还是一个不怎么高明的“上帝”。

想象一下,在一个鱼群里,有两类基因:一类是“傻大个”基因,它们的携带者长得快、长得大;另一类是“小机灵”基因,它们的携带者天生就长得慢、长得小。

在我们的“只捕大鱼”的规则下,会发生什么?

那些携带“傻大个”基因的鱼,会因为长得太快、太早达到法定尺寸,而被优先捕捞出局,它们甚至可能来不及将自己的“优秀基因”遗传下去。

而那些携带“小机灵”基因的鱼,因为长得慢、体型小,反而能一直低于法定尺寸,在渔网下幸存下来,并获得宝贵的繁殖机会。它们,正在将“长得小、长得慢”的基因,一代代地传递下去。

而我们,正在用渔网,进行一场规模空前的“人工筛选”。我们亲手淘汰了那些长得更快的基因,并奖励了那些长得更慢的基因。

我们正在无意识地,把整个海洋的鱼,都“驯化”得越来越小。

这并非危言耸听。数据显示,在过去40年里,被过度捕捞的商业鱼类的平均体重,已经减少了一半!例如,6岁的大西洋鳕鱼,今天的体重,仅有1970年时同龄前辈的40%。想象一下,如果一个成年男性的体重,只有30公斤,是何等情景!

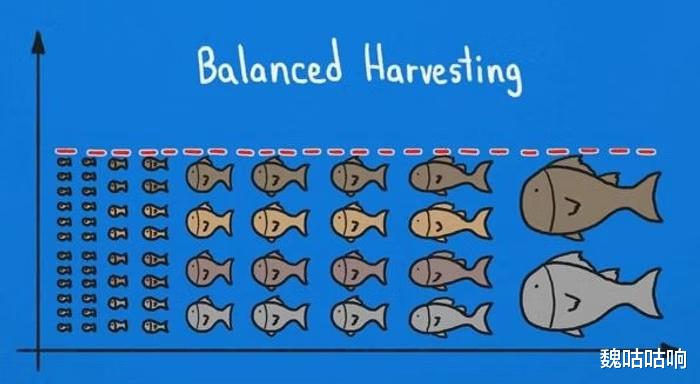

让大鱼“逃走”,就是让未来“留下”幸运的是,一些科学家已经意识到了这个问题,并提出了一种名为“平衡捕捞”(balanced harvesting)的新理念。即不再只盯着大鱼,而是按比例、捕捞各个尺寸和年龄段的鱼,从而维持整个种群结构的健康和平衡。

但这需要我们首先颠覆那个根植于脑海近700年的“常识”。

下一次,当你听到或讲起那个“跑掉的大鱼”的故事时,或许可以换一个结尾。

别再为那次“征服”的失败而惋惜。因为那条挣脱了鱼钩的“巨物”,它带走的,不仅仅是自己的生命,更是无数高质量的后代,是种群里最宝贵的“大体型”基因,是整个海洋生态,赖以维系的、一份沉甸甸的希望。

让大鱼逃走,就是让未来,留下。