高梁河之战前的辽军,为何“成列而不战”,不敢和宋军正面交战?

辽军为何“成列而不战”

淮下书生结合东楼最近的视频一起讲!

东楼说辽国拿了宋朝的岁币就不打了,是因为辽国人没怎么见过世面,拿点钱就给打发了,关键辽国人讲信用,拿钱是真办事!

这种说法其实不够全面,辽国人拿钱就不打了,并不是讲信用真办事,而是辽军战斗力本来就不行,拿钱只不过是给个台阶,顺坡下驴而已!真打下去,辽国未必能得到实惠!

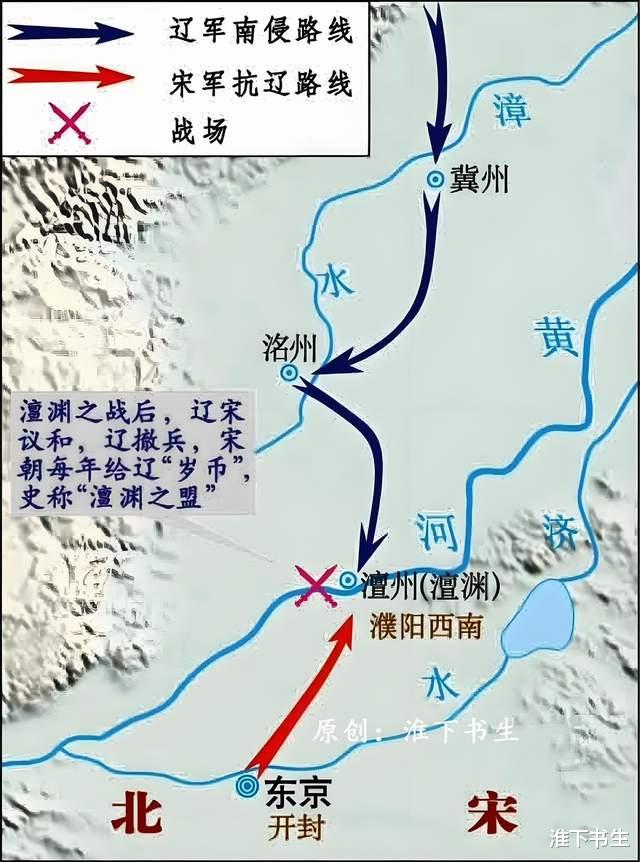

澶渊之盟后,送给辽岁币

说白了,辽军的战斗力如果真强到可以通过全面战争,来索取比岁币还高的利益价值,那他早就入住中原了,拿下中原什么都有了,还在乎这点岁币?辽军战斗力和后来的金军是没有可比性的,今天网络上很多人黑宋贬宋,所以给人一种辽军战斗力强得可怕的错觉。

这里插一句,后世岳爷爷以步制骑,大破金国铁浮图重骑兵,说明岳爷爷那是相当厉害的!

岳家军大破金国铁浮图想象图

言归正传,这也是我们今天要讲的,高梁河之战前的辽军,为何“成列而不战”,不敢和宋军正面硬刚?

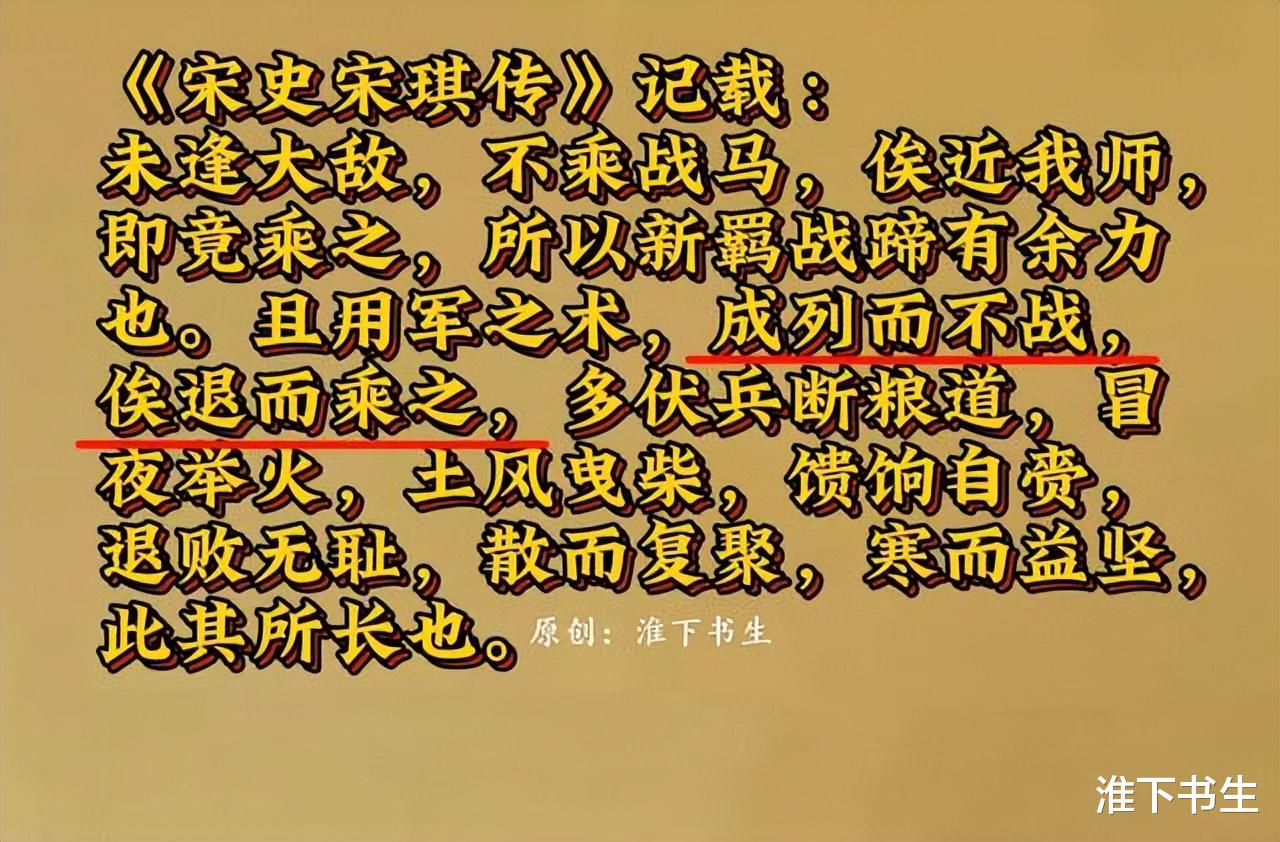

原因其实也很简单,契丹人虽然称帝了,但契丹军队仍然保留了草原游牧军队的习性,就是“轻而不整,贪而无亲,胜不相让,败不相救”、“长于寇钞,短于守御,利于骑斗,挫于步战,便于弓矢,拙于剑戟”、“退败无耻,散而复聚”。

战争想象图

也就是擅长骑射、骚扰、抢劫,却不擅长用剑戟这样的武器直接近战搏杀,而且组织度和纪律性也相当差,完全不像是有过系统训练的军人,反而更像是无数个聚在一起打劫的劫匪。

而且辽军往往“糇粮不过数日,辎重不过数乘”,也就是后勤补给能力不行,只能靠自身携带数天的干粮,无法维持长期作战!

因此,当辽军面对中原军队,向来都是“成列而不战,俟退而乘之”,也就是先布阵列观望,不急于交战,等待对方撤退的时候,才乘机追击。

成列而不战,俟退而乘之

而宋军则是经历了五代末的历练,乘统一之势,兵锋所指,所向披靡。尤其白马岭之战后,契丹军队集体得了“恐宋症”,畏惧与宋军正面交锋,因此常常消极避战,观望不前。这也是宋军能顺利统一北汉,并围攻幽州城的主要原因。

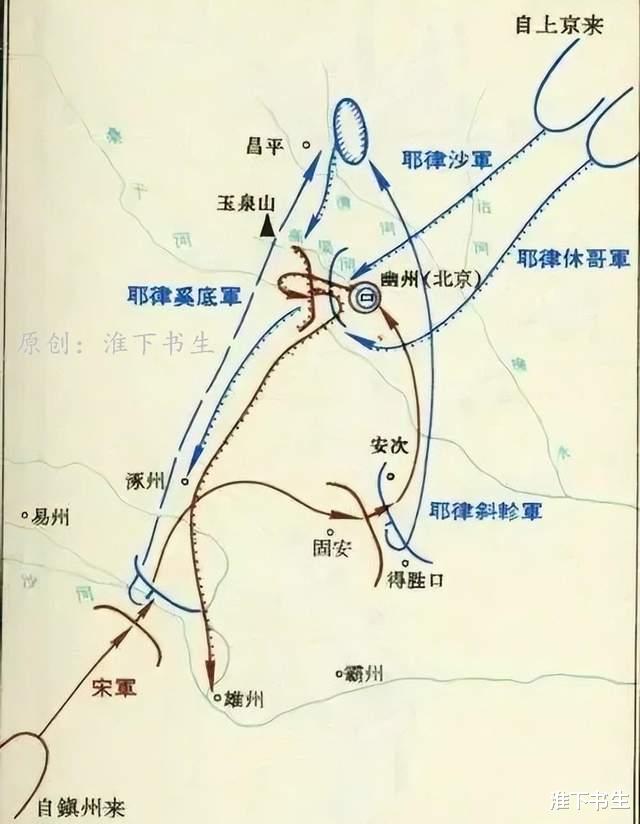

《辽史·讨古传》记载:“乾亨初,宋侵燕,讨古与北院大王奚底拒之,不克,军溃。讨古等不敢复战,退屯清河。帝闻其败,遣使责之曰:「卿等不严侦候,用兵无法,遇敌即败,奚以将为!」讨古惧。”

《辽史·耶律斜轸传》记载:“北院大王耶律奚底与萧讨古逆战,败绩,退屯清河北。”

“拒之,不克,军溃”、“不敢复战”、“遇敌即败”、“败绩,退屯清河北”等字眼,都说明了,辽军战斗力非常拉胯,面对兵锋正盛的宋军,畏敌如虎,稍微一接战,马上全军溃败。

高梁河之战路线图

耶律奚底“遇敌而退”,“耶律沙退走”,耶律斜轸直接逃到离幽州一百六十里外的得胜口。宋军对辽军维持了绝对的压制,并且一路攻城略地,从容围攻幽州城,同时视城外畏战的辽军如无物。

而在此前后,幽州以外的辽军、辽民,降宋的降宋,逃跑的逃跑。

现代重修幽州城楼

比如丁卯,易州刺史刘宇以城降。戊辰,涿州判官刘厚德以城降。己巳,盐沟顿的老百姓来献得到的马匹。庚午,幽州城北的契丹军被宋军打跑。壬申,宋军围攻幽州城,耶律斜轸的部将,渤海酋帅达兰罕率部三百人降宋,契丹铁林厢主李札卢存以所部来降。癸酉,幽州神武厅直并乡兵四百人来降。乙亥,范阳民以牛酒犒师。秋七月庚辰,契丹建雄军节度使、顺州守将刘廷素来降。壬午,蓟州守将刘守恩来降等等。

宋军“围城三周,穴地而进,城中民怀二心”,幽燕周边的百姓欢呼雀跃,箪食壶浆,喜迎王师收复幽州。辽国对幽燕的统治,面临全面崩溃的局面。

辽景宗绝望之下“议弃幽蓟”

辽景宗绝望之下“议弃幽蓟,以兵守松亭、虎北口而已。”

更要命的是,辽军兵败如蝴蝶效应一般,引发辽东、吉林地区的渤海人趁机脱离契丹人的统治,他们像潮水一般涌向女真和高丽。

渤海人出逃

《高丽史》记载:“是岁,渤海人数万来投”。辽国不仅对幽燕的统治面临崩溃,辽国本部也已到了南、北瓦解的境地。

《高丽史》记载:“是岁,渤海人数万来投”

不出意外的话,锐意进取的宋朝提前300多年收复幽燕之地,意气风发的宋太宗帝王功绩提高一个档次,都已是板上钉钉了。

那么,不出意外为什么就出了意外了呢?所向披靡的宋军怎么反过来溃败了?只是因为耶律休哥很勇猛吗?宋军解除对幽州围攻的真正原因到底是什么?篇幅有限,我们下期继续分析!

欢迎关注“淮下书生”,阅读观看更多历史文学原创文章和视频!

版权声明:本文及相关视频由淮下书生原创撰写拍摄,非“淮下书生”署名的发布,皆为抄袭搬运。任何平台个人禁止抄袭搬运,喜欢可以转发分享点赞评论关注!