乾隆五十年的正月,京城的寒风还裹着雪粒,乾清宫的丹陛已铺成了红海洋,鎏金宫灯挂得满院都是,连檐角的冰棱都像沾了喜气。

御膳房的从上到下,人人都忙得脚不沾地,驼峰在砂锅里咕嘟冒泡,鹿尾用银盘盛着码成小山,燕窝羹蒸得飘出的香气,在半里地外都能闻见。

近四千名白发苍苍的老者从全国各地汇聚于此,他们中最年长的已达141岁。这些老人穿着最好的衣服,在太监的搀扶下颤巍巍地步入宴会场地。

这场为 “庆盛世” 办的千叟宴,要让全天下看看大清的气派。

乾隆亲手把酒杯递到141 岁的年纪最大最惹眼的老人面前,声音里带着刻意的温和:“你活过一个半世纪,是大清的活祥瑞!”

老人颤巍巍接酒的瞬间,满殿山呼 ”吾皇万岁”,声音撞在宫墙上,连檐角的冰棱都震得落了几滴雪水。

这一幕要是被画下来,定是“古代第一敬老盛典”:红毯、宫灯、鹤发环绕的皇帝,连风里都飘着松烟和酒的香气。

可谁能想到,这场极尽荣耀的盛宴,却成了许多老人的 “最后一程”。

千叟宴并非乾隆首创,这一盛大规模的老人宴始于康熙皇帝,他于1713年在畅春园首次举办,邀请了全国近两千名老人。

康熙通过此举彰显“仁政”,展示“天下太平,老者安之”的治国理念。

到了乾隆这里,千叟宴被推到了顶峰。

乾隆五十年,他觉得自己 “在位五十年,四海升平,百姓安居”,自己也五世同堂了,得办场更大的宴席才配得上这 “盛世”,配得上自己。

于是一道圣旨下去,全国六十岁以上的老人,不管是官是民,只要有名望、身体 “尚可”,都能被推荐来京城。

组织如此大规模的老人进京绝非易事。各地老人由官府统一安排,分批前往北京。路途遥远的如广东、云南等地老人,提前三个月就出发了。他们乘坐马车、船只,一路颠簸,风餐露宿,只为赶上正月的盛宴。

宴会当天,最终来的 3900 多人,光是组织入场就费了大功夫。老人们按年龄、身份分成几队,由侍卫领着从不同宫门进入,走一步有一步的规矩。

老人们按品级和年龄就座,王公贵族坐于殿内,普通百姓安排在外广场。每张桌子都铺着明黄色的桌布,上面摆放着精致的餐具。

御膳房为此次宴会准备了超过800桌的菜肴,包括满汉全席中的各种名菜,珍稀食材应有尽有。

宴会的高潮是141岁高龄的郭钟岳老人受到乾隆亲自接见并赐酒。乾隆还即兴赋诗一首,赞美这位人瑞是“太平之兆”。

还让人写了 “花甲重开,外加三七岁月;古稀双庆,又添一度春秋” 的对联送给老人。

这一场景被宫廷画师绘制下来,成为乾隆盛世的有力象征。

除了好酒好菜招待,乾隆还给老人们准备了 “大礼包”:七十岁以上的赐拐杖,八十岁以上的赐绸缎,九十岁以上的直接赏银子。

可谁也没注意到,有些老人接过赏赐时,手都在发抖,不是因为激动,是冻的;有些老人坐下没一会儿,就悄悄用手按着腰,脸上的笑容藏着难掩的疲惫。

千叟宴结束后,老人们将要带着御赐的礼物荣归故里。只是令人唏嘘的是,许多参与宴会的老人,根本没有机会返回家乡。

后来民间笔记里记着,即便有些老人返乡后,没隔多久就没了气息:有的刚到家就咳血不止,有的躺了几天就再也没起来。

皇恩浩荡的千叟宴,怎么就成了老人的“最后一程”呢?

不是皇恩不好,也不是“福气太大,凡人承受不起”,是这场宴席里,藏着几个专克老人的几点,每一个都足以压垮高龄的身体。

乾隆举办千叟宴的根本目的是为了塑造自己“仁君”形象,向臣民和后世展示他在位期间的太平景象。

老人们在这场盛宴中不过是活道具,他们的存在只是为了证明乾隆统治下的国家“国泰民安,老有所养”。

地方官员为了讨好皇帝,彰显自己治下清明,往往不顾老人的实际情况,强迫身体虚弱的老人参会。

在选拔过程中,一些地方官甚至隐瞒老人的真实健康状况,只为凑足人数,完成上级下达的指标。

古时候清朝时期的交通条件极为落后。从广东、福建等地到北京,需要连续赶路两三个月,年轻人走下来都风尘仆仆,何况是对于年迈的老人。

老人们一生都没出过远门,也没有相关经验,从家乡前往北京的路程本身就是一场生死考验,是对他们生理极限的挑战。

乘坐的马车简陋颠簸,长时间的颠簸易导致骨折、内脏受损,乘船则面临风浪颠簸和晕船的困扰。

许多老人在路途中就已生病,但为了不错过这场“千载难逢”的盛宴,为了官员们的政绩,他们强撑病体继续赶路。

除了体力消耗,水土不服也是个大问题。来自南方的老人难以适应北方干燥寒冷的气候,途中饮食的突然改变更是让他们的肠胃不堪重负。

加上赶路期间睡眠不足、精神紧张,免疫力大幅下降,为后续的健康问题埋下了隐患。

到了京城,见皇帝礼仪可不能少,为了赴宴,老人们凌晨三四点就得起来,冒着零下十几度的严寒往宫里赶。

到了殿内,得跟着司仪的口令跪拜,乾隆说话要跪,赐酒要跪,连旁边大臣说句吉祥话都要跪。

一场宴席下来,光跪拜就不下十几次。有位八十岁的老人,跪下去就没力气起来,还是旁边的人扶了一把才站起来,腿早就麻得没了知觉。

宴席本身更是个 “健康炸弹”。御膳房准备的菜,看着全是山珍海味,可对老人来说,全是负担。

平日里老人吃的是粗粮淡菜,肉都没有几次机会吃,突然换成满汉全席里的大鱼大肉,还是不限量敞开肚皮吃,能不吃撑吗?

何况天气又冷,礼仪流程又多,一套流程下来,菜都冷了,可他们却顾不了这么多,照样吃,能不生病吗?

还有酒。乾隆赐酒,谁能不喝?哪怕平时滴酒不沾,也得端起杯子往下咽。酒精对年轻人都有影响,更别说七八十岁的老人了。

有位河北的老人,喝了两杯御酒,当场就脸红得发紫,呼吸都变重了,旁边的人还以为是 “喝了圣酒太激动”,没当回事。

这场宴,对老人来说是荣耀,更是“酷刑”:精神高度紧张,肉体极度疲惫,年纪又这么大,怎能经得起折腾。

见到皇帝时,老人们又紧张又激动,怕自己行差踏错被治罪,又觉得 “面见天颜” 是光宗耀祖的事,心脏一会儿跳得快,一会儿跳得慢。

等宴席散了,他们又要长途跋涉千里迢迢的回家,并且从与皇帝共宴的极致荣耀回归平凡生活,巨大的心理反差带来的失落与空虚,可能加速了某些老人的衰老进程,病就找上门了。

乾隆千叟宴,是封建时代乾隆政绩、功绩的代表,每一样都透着繁华;

可这份繁华的背后,是无数老人的疲惫与牺牲,是一场被包装成 “敬老盛典” 的悲剧。

老人以为“见皇帝”是光宗耀祖,却没意识到,自己只是皇权游戏里的“道具”。

--END--

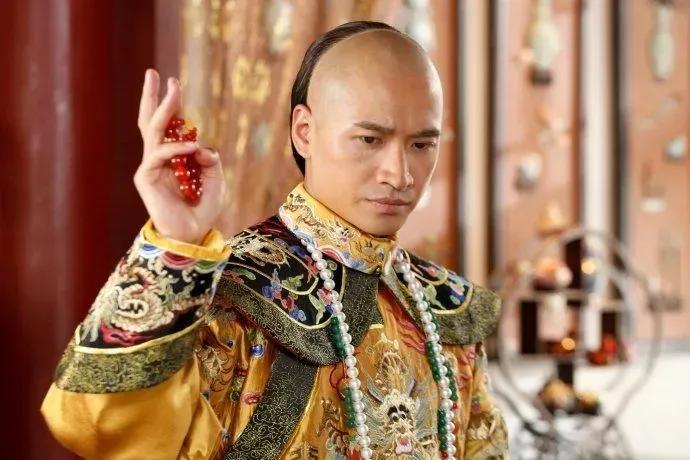

图片来源网络

![乾隆真是职业皇帝名不虚传[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/5141156089266685545.jpg?id=0)

评论列表