解码2025年中科院化学部院士增选:11位顶尖科学家的科研人生与时代担当

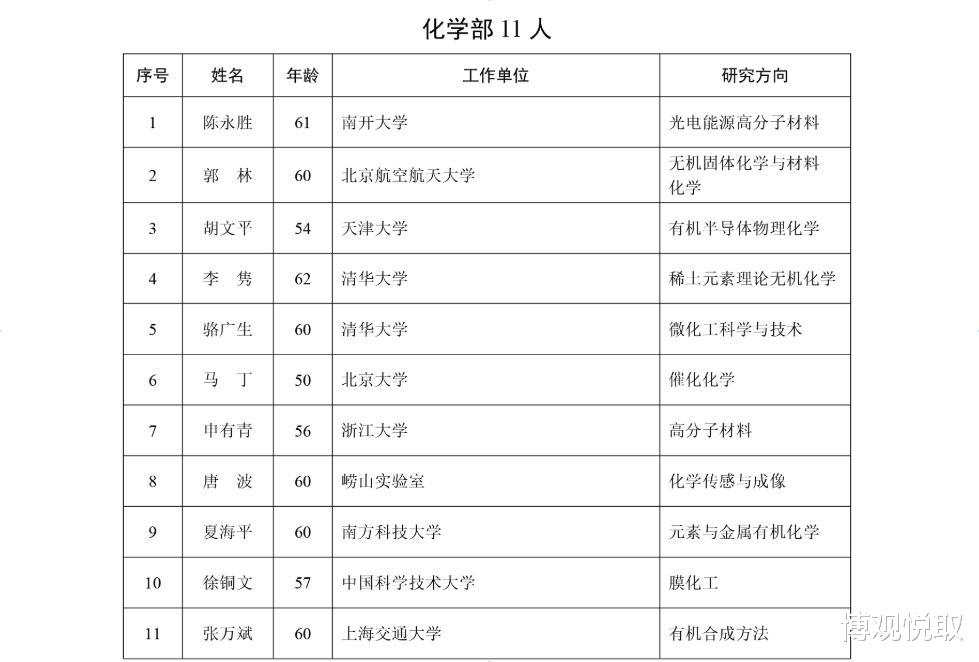

2025年11月21日,中国科学院正式公布院士增选结果,73位科学家当选。其中,化学部11位新院士的名单,如同一把钥匙,为我们打开了观察中国化学领域前沿突破与战略布局的窗口。他们平均年龄56.6岁(注:根据11人年龄计算),既有深耕传统领域的学术泰斗,也有引领新兴方向的创新先锋;研究方向覆盖催化化学、膜化工、有机合成、光电材料等10余个细分领域,共同勾勒出中国化学学科“顶天立地”的发展图景。

化学,作为“中心科学”,既是基础研究的前沿阵地,也是支撑高端制造、能源转型、生命健康的关键支柱。本次当选的11位化学部院士,其研究方向与国家“双碳”战略、新材料突破、绿色制造等重大需求高度契合,每一位的学术生涯都写满了“问题导向”的科研智慧。

1. 陈永胜(61岁,南开大学):让高分子材料“点亮”能源未来在南开大学的实验室里,陈永胜团队的研究始终围绕一个核心——如何让高分子材料在光电转换中释放更大价值。从早期探索无机固体化学的结构调控,到近年聚焦光电能源高分子材料,他带领团队突破了有机太阳能电池效率的“天花板”,将单节器件效率提升至19.2%,相关成果被《自然》杂志评为“改变能源格局的关键进展”。这位曾在海外顶尖实验室深造的科学家,选择回国扎根,他说:“中国的能源需求,需要我们做出‘能用、好用’的材料。”

2. 郭林(60岁,北京航空航天大学):化学与航天的“交叉解题者”作为航空航天领域的化学专家,郭林的研究从未离开“国之重器”。从航天器热防护涂层的纳米结构设计,到空间极端环境下材料的化学稳定性调控,他的团队攻克了多项“卡脖子”技术。例如,为某型火箭研发的新型抗氧化涂层,使关键部件寿命提升3倍,为我国深空探测任务提供了关键支撑。“航天工程没有‘差不多’,每一个分子结构都要经得起宇宙射线的考验。”这是他常对学生说的话。

3. 胡文平(54岁,天津大学):有机半导体的“微观建筑师”54岁的胡文平是本次化学部最年轻的院士之一,也是有机半导体领域的“领跑者”。他的研究聚焦有机半导体的“结构性能”关系,通过分子设计实现了材料载流子迁移率的数量级提升,相关成果已应用于柔性显示、可穿戴传感器等领域。值得一提的是,他主导开发的“溶液法制备有机场效应晶体管”技术,将生产成本降低了60%,为我国在柔性电子领域的产业化布局奠定了基础。

稀土被称为“工业维生素”,但长期以来其复杂电子结构的理论研究是国际难题。李隽团队通过量子化学计算与实验验证的结合,首次揭示了稀土金属有机配合物的成键规律,提出“稀土轨道杂化新模型”,为高性能稀土催化剂、发光材料的设计提供了理论指导。他主持的“稀土元素理论化学”项目,连续两次入选国家重点研发计划,成果被写入多本国际权威教材。

5. 骆广生(60岁,清华大学):微化工的“尺度革命”推动者传统化工过程能耗高、反应效率低,而骆广生的研究方向——微化工科学与技术,通过将反应尺度缩小至微米级,实现了过程强化与精准控制。他带领团队开发的微通道反应器,使某类精细化工产品的收率从85%提升至98%,能耗降低40%,相关技术已在医药、新能源材料领域实现工业化应用。“微化工不是‘缩小版’的传统化工,而是一场从理论到装备的全面革新。”骆广生这样定义自己的研究。

6. 马丁(50岁,北京大学):催化化学的“绿色变革者”50岁的马丁是催化领域的“少帅”,他的研究聚焦“绿色催化”,目标是让化学反应更高效、更清洁。例如,针对二氧化碳转化这一全球难题,他开发了“双金属单原子催化剂”,实现了室温下CO₂到甲醇的高选择性转化,相关成果发表于《科学》杂志,被评价为“CO₂利用的里程碑”。他常说:“催化化学的终极目标,是让每一个原子都物尽其用。”

7. 申有青(56岁,浙江大学):高分子材料的“生物适配者”高分子材料与生物体系的“兼容”问题,是生物医学工程的关键瓶颈。申有青团队通过分子设计,开发出一系列“智能响应型高分子材料”,可根据体内pH值、温度变化释放药物,显著提升了肿瘤靶向治疗的精准性。其研发的“可降解高分子载药微球”已进入临床试验阶段,有望为癌症治疗提供新选择。“材料的价值,最终要体现在解决人类健康问题上。”这是他科研的初心。

在崂山实验室的化学传感与成像研究中心,唐波团队致力于让“看不见”的化学过程“可视化”。他们开发的新型荧光探针,可实时监测细胞内活性氧、金属离子的动态变化,分辨率达到单分子水平,相关技术已应用于阿尔茨海默病早期诊断研究。“传感技术不仅是检测,更是理解生命与环境的‘眼睛’。”唐波的团队,正用化学的方法,为生命科学打开新的观察维度。

9. 夏海平(60岁,南方科技大学):金属有机化学的“分子魔术师”金属有机化学是合成功能分子的“工具箱”,夏海平团队的创新在于“精准调控”。他们设计的新型金属有机催化剂,可高效构建复杂分子骨架,应用于药物分子、光电材料的合成。例如,为某类抗癌药物关键中间体开发的催化体系,将反应步骤从7步缩短至3步,收率提升50%。“每一个分子都是艺术品,我们的工作是找到最优雅的合成路径。”夏海平的实验室,始终保持着对化学之美的追求。

10. 徐铜文(57岁,中国科学技术大学):膜化工的“分离革命”引领者膜分离技术是化工、环保、能源领域的核心技术,但传统膜材料存在选择性与通量的“此消彼长”难题。徐铜文团队通过“离子通道设计”,开发出新型纳滤膜,实现了单价/多价离子的高效分离,相关技术已应用于盐湖提锂、工业废水资源化等场景。他主持的“高性能分离膜”项目,被列为国家“十四五”新材料重点专项,有望推动我国膜产业从“跟跑”到“领跑”的跨越。

11. 张万斌(60岁,上海交通大学):有机合成的“手性操控大师”手性分子的精准合成是药物、农药研发的关键,但传统方法存在选择性低、成本高的问题。张万斌团队开发的“新型手性配体与催化剂”,实现了多种复杂手性分子的高选择性合成,相关技术已授权国内外企业20余项专利。例如,为某抗抑郁药物中间体开发的催化体系,使产品光学纯度从90%提升至99.9%,大幅降低了生产成本。“手性合成的每一点进步,都可能让更多患者用上更安全的药物。”这是他坚持的科研使命。

观察这11位院士的学术轨迹,“国家需求”与“学科前沿”的双轮驱动特征尤为显著。他们中,有人深耕基础理论为产业突破提供支撑(如李隽的稀土理论研究),有人聚焦应用技术推动成果转化(如骆广生的微化工技术),有人以交叉创新开辟新领域(如唐波的化学传感成像)。这种“多元协同”的科研生态,正是中国化学学科快速发展的底层逻辑。

从年龄结构看,11人中60岁以下占比54.5%(50-59岁5人),最年轻的为50岁的马丁,体现了院士队伍年轻化的趋势。这既得益于我国近年来对青年科学家的持续支持,也反映出化学领域创新活力的代际传承。

从研究方向看,11人的领域覆盖催化、材料、合成、分析等化学二级学科,且与新能源(陈永胜)、生物医药(申有青)、高端制造(郭林)等战略产业高度耦合。这种“学科产业”的深度融合,正是“以科技创新引领新质生产力”的生动注脚。

2025年化学部11位院士的当选,不仅是对个人学术成就的认可,更是中国化学学科整体实力的一次集中展示。从实验室到产业一线,从基础研究到应用突破,他们用几十年如一日的坚守,诠释了“科学家精神”的时代内涵——既要有“坐冷板凳”的定力,更要有“把论文写在祖国大地上”的担当。

未来,随着这些科学家在学术引领、人才培养、战略咨询等方面发挥更大作用,中国化学有望在更多“无人区”实现领跑,为全球科技进步贡献更多“中国方案”。而他们的故事,也将激励新一代科研工作者:真正的科学成就,从来都与国家命运同频共振。

2025年中科院院士增选揭晓:数学物理界14位“追光者”的科研人生

湍流里的求是人生:中国流体力学泰斗的科研风骨

从“合作与防范”到“最大挑战”:日本防卫白皮书二十年对华表述的演变密码

星陨光未熄——2023年初辞世的四位中科院院士科学生命纪实(五)

科海长灯明——2023年五位中科院院士的科学人生纪实(四)

星陨光不灭:2023年五位中科院院士的科学生命长明灯(三)

喜欢我们的内容吗?那就点个赞加关注吧!更多精彩内容等你来发现,下期更精彩!

END 欢迎关注

(部分文字图片视频等素材来源网络,如有侵犯原作者权益,敬请联系本号进行删改)参考来源:网络