明清交替,吴三桂是一个绕不开的历史人物。他对17世纪的东方格局所带来的影响,不可估量。

甲申事变,明朝亡国后,吴三桂夹在大顺与后金之间,成了“顺清”争夺的重要砝码。得吴三桂者,得天下。他的立场,可以左右谁来当天下共主。

吴三桂身上,有三点争议,必须廓清一下。

一是吴三桂从来没当过山海关总兵,而是宁远总兵,山海关总兵是高第。二是吴三桂倒戈李自成,绝不是“冲冠一怒为红颜”为了陈圆圆。三是吴三桂没有对不起崇祯。

吴三桂能当上总兵,除了将门熏陶拥有一定的战力外,与他的将门家世关系极大。当时的吴家是一个非常强大的世家。他爸吴襄当过锦州总兵,娶了辽西望族祖大寿的妹妹。吴祖联姻后,成为辽东最大一股势力。

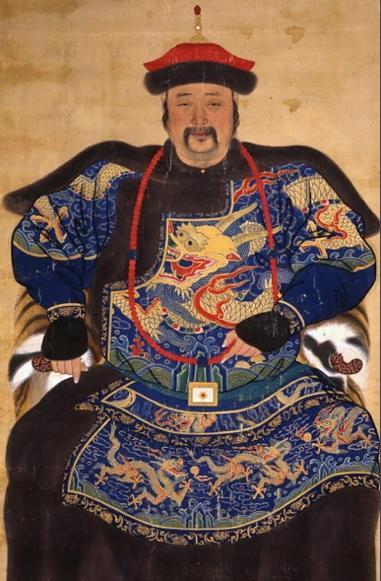

这还没完。吴三桂通过拜洪承畴的幕僚谢四新当老师,进入了洪承畴的圈子。1639年,经洪承畴举荐,当上了宁远总兵。

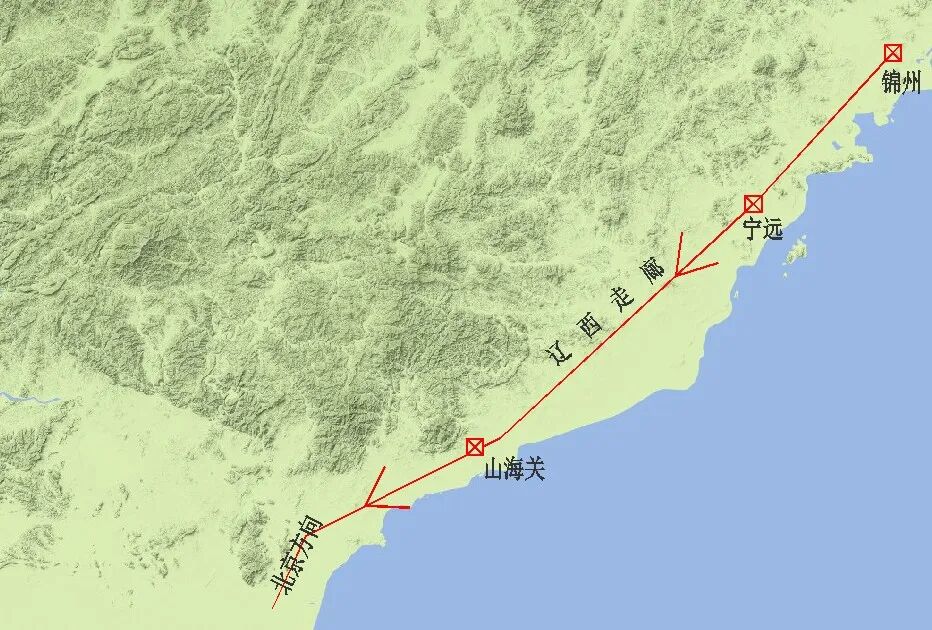

“山宁锦”防线由南往北,依次山海关、宁远、锦州排开。山海关是出关的关口,锦州是入关的关口,宁远是中心地段,是防线的最窄处,也是最重要的一关。

崇祯听了洪承畴的建议,把防线的关键一环交给吴三桂。可见,吴三桂确实有两把刷子。

只不过,刷子上的毛并不多。能用他当宁远总兵,说明另一个问题——明朝没人了。在崇祯十年如一日折腾下,名将死的死、杀的杀,能打的将领霍霍殆尽,关外局面可怜到“辽东无大将,三桂做总兵”。

吴三桂在宁远总兵位置上,没有干出太多的成绩,但他也没有闲着。毕竟,有一位军事天子的大舅带他玩,宁远还算安稳。

吴三桂登台亮相,是从“锦州之战”开始。1640年,大舅祖大寿被清军给围了,洪承畴点齐八位总兵(宣府杨国柱、大同王朴、密云唐通、蓟州白广恩、玉田曹变蛟、山海关马科、前屯卫王廷臣、宁远吴三桂),集合了13万人马前去解救。

谁曾想,这一仗梭哈掉了明朝国运。打得一地鸡毛,洪大帅被俘,曹变蛟战死,王朴、唐通、吴三桂和马科见势不妙,撒丫子跑路。

锦州和松山丢了,砸进去无数钱财打造的“关宁锦防线”废了一半。

出了这么大事,自然要有人担任。按照崇祯过去的脾气,这一票总兵得全部军法处置。奈何崇祯放眼朝野已无人可用,拿带头逃跑的王朴杀了出气后,其他六位总兵各罚三杯,职务不变。

接下来,吴三桂的宁远总兵干得还行。两年间,两次打跑了清军。由于表现不错,崇祯亲自给他颁发了尚方宝剑。

关外没出事,关内炸了锅。1644年正月,李自成西安称帝,下令东征明朝。大顺所到之处,官民纷纷开城投降。

朝中有人提议“南渡”,但被陈演这伙人给阻止了。一个月后,李自成攻破了大同,蓟辽总督王永吉上书崇祯,既然朝廷不再议论南狩,那就放弃宁远,调吴三桂回关内平寇。

首辅陈演再一次跳出来反对,表示“无故弃地,有违祖训”。首辅发话了,自然没有人站出来反对。崇祯就陷进了“要脸和不要脸”中,挣扎徘徊。

一个月后,李自成兵至京师城郊。崇祯急了,再也顾不得脸面,急调吴三桂和唐通率师勤王。唐通是密云总兵,距离京师最近,接到诏令后,带着兵马火速驰援。在居庸关设防拦截大顺,当唐通部署好一切,准备和李自成玩命时,崇祯的心腹太监——监军杜之秩悄悄打开了平则门,投降了李自成。

唐通一看,大明是真没救了,干脆跟着投了李自成。唐通投降了,吴三桂呢?

有人说,吴三桂拒不勤王,见死不救。这种说法就太冤枉吴三桂了。

勤王诏令是三月初四由京师发出的,吴三桂是三月十一接到诏书点兵出发的,三月二十抵达山海关,三月二十二通关走到玉田,前线传来崇祯殉国的噩耗。

有人就抓住了这一条,说吴三桂耗时九天抵达山海关,分明是在磨洋工,故意拖延时间。

说这话的人大概是没仔细看历史,吴三桂“宁远大撤退”,是带着士卒家眷和百姓,总计十万人一起走的。带着十万“包袱”能从宁远孤城全身而退,本身就是奇功一件。

有人又要说了,皇帝都快没了,还带家眷和百姓干嘛。

第一,把士卒家眷仍在宁远,士卒能安心卖命不?

第二,谁也没有想到朝堂已经烂成那样,李自成一到,平时满嘴深谋远略的老爷们,居然争先恐后开城投降。

第三,人口在古代社会是第一战略资源,宁远十万百姓,总不能白白便宜给了后金吧。

崇祯死了,还只是噩耗的开始。后面还有两个噩耗,一个比一个荒诞。

先是,前朝的总兵战友马科、唐通、高第全投了李自成。这一下,吴三桂成了明朝在北方的最后一支孤军。往前是后金,身后是李自成,被夹成了一块“奥利奥”。

经过一番权衡,吴三桂在后金和大顺之间,选择投降大顺。这一步,挑不出毛病。

往后,发生了封建历史上极其滑稽的一幕——刘宗敏“拷饷”。

山海关总兵高第投降李自成后,李自成派另一位前明降将唐通去接替高第。吴三桂继续赶往京师,朝拜李自成。走到丰润时,发生了一件事情,让吴三桂临时变卦。

家丁从京师送来密报,他爸吴襄被刘宗敏抓去“拷饷”了,家中里里外外被洗劫一空。被抓的,不止吴家一家,整个投降李自成的前明官吏无一幸免。

吴三桂听到这番话,调转马头杀回山海关,打了唐通和高第一个措手不及,占领了山海关。

有一说一,不是替吴三桂“洗白”。在当时的状况下,吴三桂投降后金,是一个正确的选择。

其一。“拷饷”事件发生后,大顺与吴三桂已经结下了“弑君杀父之仇”(此时,虽然吴襄还没死,但在吴三桂立场上,投降李自成是保平安的。现在看来,这份保险不牢靠),每一条都是不共戴天。

其二。此时此刻,吴三桂没有“祖国”了,投靠后金不算不忠。

我们不要站在道德制高点上,轻易论断他人。换作你我,你该怎么选择。前边有后金要打你,身后有大顺也要打你,你带着万把来人夹在山海关一城,能坚持多久,能掀起什么风浪。

更不能用“明史狂热爱好者”们的“同族观”来区分善恶。既然大家都是汉人,大顺为什么要汉人打汉人。李自成如果是一个有格局的人,他应该放吴三桂一条生路,展示一下高风亮节,让他镇守山海关,先把后金拒之门外,其他的事从长计议。双方还没见面谈判,你先把人家给洗劫一空,把人爸爸抓了一顿死打。

别说吴三桂打你,换成你我,也不会轻饶了李自成。

简单收一下尾。

吴三桂这个人,多少存在一些“落井下石”的成分。与同时代的历史人物相比,他一生的善恶并不明显。唯一可以拿上台面诟病的是,绞死了永历父子。其他的地方,还真挑不出他的理儿。

但吴三桂有一点,是所有大明臣民无法相提并论的。身为明朝臣子,是吴三桂灭了李自成,替崇祯报了“弑君之仇”。

吴三桂可能对不起当时的全体汉人,但他对得起崇祯一个人。

PS:吴三桂的话题早已被人写烂了,之所以还要写,就是再读这段历史,令我震撼的是,在明亡清兴的历史拐点处,将所有的可能推演一遍,留给吴三桂的,居然只有“叛徒”这一条出路。

降顺,就报不了弑君之仇,这叫不忠。降清,可以给崇祯报仇,代价是站在了全体汉人的对立面。除非一死,否则别无他解。

可悲不?

评论列表