作为朱元璋钦定的接班人,建文帝朱允炆手握中央政权、全国资源和正统名分,是如何在短短的四年时间,就被他的叔叔燕王朱棣给掀翻在地,最后落个生死不明的下场?

当我们回顾朱允炆的失败史,我们忽然明白了,朱允炆的失败似乎一开始就注定了。

朱允炆就像个拿到攻略,还没出新手村就急着去打BOSS的菜鸟,每一步都踩在坑里。

01 朱允炆激进而鲁莽的削藩,把自己削成了靶子

朱允炆刚坐上龙椅,就和他的大聪明集团——齐泰、黄子澄——盯上了手握重兵的王叔们。

削藩,历来是巩固皇权的必须要走的路。但是怎么削藩,却是有讲究的,不是皇帝一道圣旨就能搞定的。

可惜,朱允炆和他的智囊团们,选择了最糟糕的削藩手法。

明朝初年的藩王,都不是无兵无权的天平王爷。要削藩,就要擒贼先擒王。一鼓作气把最强的拿下,其他势力弱小的藩王再反抗也比较好收拾。当时最强的“藩王”莫过于燕王朱棣。

据《明史·黄子澄传》记载,当时黄子澄主张挑软柿子捏:“燕王势大,动他得准备万全。不如先动周王,他是燕王的亲弟弟,剪除周王就等于砍了燕王的左膀右臂。”听起来好像很有道理,于是朱允炆接连废了周王、齐王、湘王、代王、岷王。

本来是“剪除手足,孤立燕王”的策略,没想到却是打草惊蛇。燕王朱棣意识到下一个就是他了,正好朱棣利用这段时间,在北平厉兵秣马,准备造反。

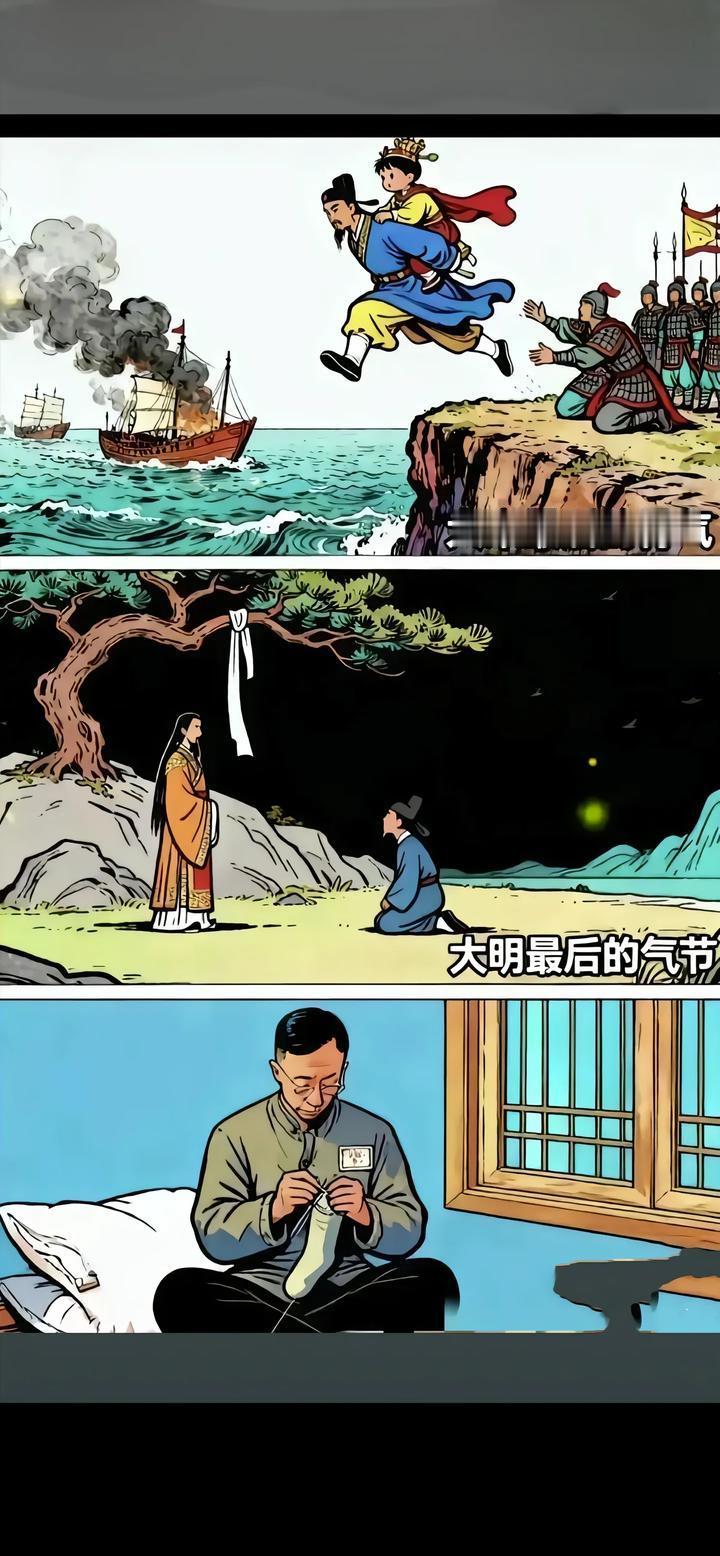

在这削藩期间,朱允炆及其团队采取的手段过于严酷,当时湘王朱柏被指控谋反,朝廷大军压境。朱柏不堪受辱,举家自焚而死。这一把火,死的不仅仅是亲王,更烧掉了建文帝一朝的民心与道义。

这也就给了朱棣口实,把他的造反起兵包装成“清君侧”,要清除皇帝身边的齐泰、黄子澄等“奸臣”。一下子从反贼变成了“正义之师”。儒家说的“名正则言顺,言顺则事成”,任何时候都要师出有名,占据大义,才有号召力,实现目标。

当然燕王朱棣如果只有这个“清君侧”的名头和自身掌控的军事力量,还是不足以和朝廷对抗的。

02奈何朱允炆总有一些“骚操作”及“猪队友”。

建文帝朱允炆是不通军事的,他的心腹大臣也不懂。刚开始老将耿炳文初战受挫,建文帝就听信黄子澄的举荐,换上了纨绔子弟曹国公李景隆。

《明史·李景隆传》说他是“寡谋而骄,色厉而馁”。这就是个外强中干,没有真本事却虚张声势的人。

李景隆把数十万大军源源不断地送给朱棣当经验包,在郑村坝、白沟河接连惨败,即使在李景隆屡战屡败、甚至疑似通敌的情况下,建文帝居然没有把人换下来,就这样李景隆把朝廷的战略优势亏得精光。

就算是这样,黄子澄请求建文帝杀了李景隆以谢天下。可建文帝心软下不了手。事后朱棣都说,像李景隆这种从来经历过战阵,不熟悉用兵的人,建文帝居然给他五十万大军,简直就是坑人坑自己。

当然也不是说朱允炆手下就没有能打的,比如名将徐达之子徐辉祖,虽然是朱棣的大舅子,但对建文帝忠心耿耿。就在关键的齐眉山之战,他大败燕军,稳住了战局。可是建文帝朱允炆却将这位最能打的统帅调回南京。前线的状况一下子急转直下(《明史·徐辉祖传》)。

更加致命的是,建文帝朱允炆居然下了一道战场指令:“毋使朕有杀叔父名!”这道圣旨,直接变成了朱棣的“免死金牌”。在两军阵前,朱棣断后,朝廷的平叛将士能怎么办,只能让朱棣从容离去。朱棣靠着朱允炆的命令,在万军之中如入无人之境。

亲叔都造反了,还玩“妇人之仁”?

你说,这样的朱允炆不败,才是天理不容啊,简直拿江山社稷开玩笑。

03说到底,这就是两个完全不同量级选手的对决。

朱棣是王者级别的,朱允炆就妥妥的青铜级。

朱棣是真正在战场上拼杀出来的实战派,果决、狠辣、善于冒险。他敢在兵力绝对劣势的情况下,豁得出去,千里奇袭南京,直捣黄龙。

建文帝就是一小白还优柔寡断。既想削藩,又怕背上“杀叔”的恶名;既任用将领,又无法完全信任。

在朱棣杀伐决断面前,朱允炆显得不堪一击。即便朱允炆拥有一把天胡好牌。

所以朱允炆会输得精光,不是天意,是“人祸”,是他和他那个不成熟的团队,在策略上、能力上、心性上被朱棣给全面碾压的结果。

在皇权争夺的游戏里,只有好心,没有手段和果决,注定是会被淘汰出局的。

注:图片来源于网络,侵删。

评论列表