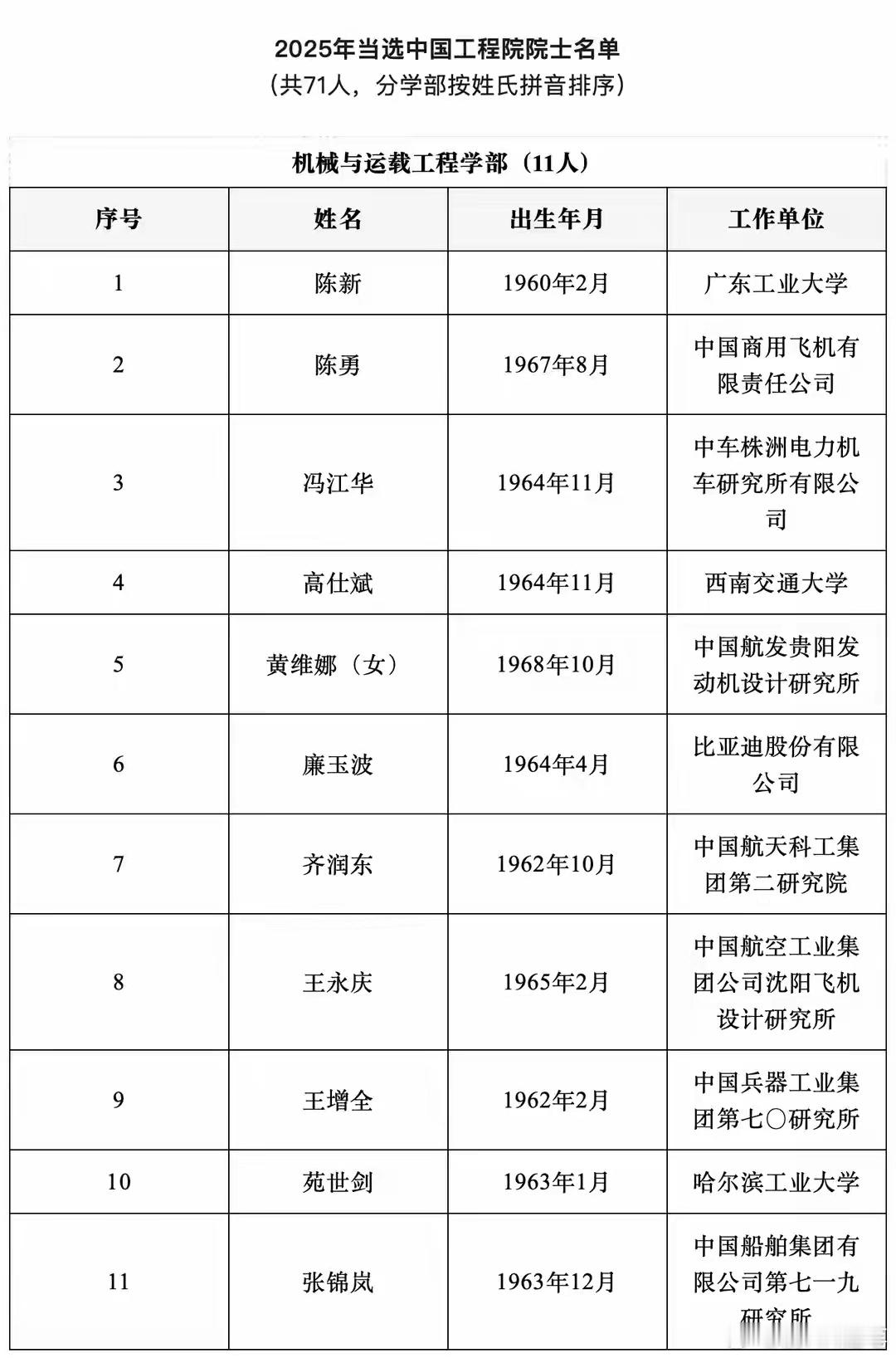

11月21日,中国科学院、中国工程院公布2025年院士增选结果,分别选举产生中国科学院院士73人,中国工程院院士71人。85位来自高校。

其中,44岁的北京大学数学科学学院教授、副院长刘若川当选中国科学院院士,是本届当选院士中年龄最小的一位。

院士称号作为我国科学技术和工程科技领域的最高荣誉,每届增选的最年轻院士都备受关注,承载着相关学科领域的未来发展希望。中国教育在线梳理了2015-2025年间,中国科学院、中国工程院每届新增选院士中的最年轻者,展现他们的成长轨迹与科研成就。

值得一提的是,2003年,38岁的卢柯当选中国科学院院士,是改革开放后当选年龄最小的院士,这个“最年轻院士”的纪录至今仍未被打破。

刘若川

刘若川,1980年出生,现任北京大学博雅特聘教授、数学科学学院副院长。他于1999年至2004年就读于北京大学数学科学学院,获学士、硕士学位,2008年获美国麻省理工学院博士学位,2012年回到北大,先后在北京国际数学研究中心、数学科学学院任职。2025年当选中国科学院院士。

刘若川的主要研究领域是算术几何与代数数论,在p进霍奇理论、p进自守形式等方向取得了一系列重要成果。其中,他独立完成的“p进霍奇理论及其应用”项目获2020年度国家自然科学奖二等奖。2017年获国家杰出青年科学基金资助,2022年获中国数学会“陈省身数学奖”,2024年获由国际物理中心和国际数学联盟共同颁发的拉马努金奖,2024年12月荣获“何梁何利基金科学与技术创新奖”。

颜宁

颜宁,1977年出生,基础生物学家,中国科学院院士、清华大学讲席教授、深圳医学科学院院长、深圳湾实验室主任。

2000年本科毕业于清华大学,2004年博士毕业于普林斯顿大学,2005年—2007年,在普林斯顿大学分子生物学系从事博士后研究。2007年,年仅30岁的颜宁任清华大学教授、博士生导师,成为“清华最年轻教授”。2019年4月当选为美国国家科学院外籍院士;2021年4月当选为美国艺术与科学院外籍院士;2022年12月10日,出任深圳医学科学院院长;2023年3月,担任深圳湾实验室主任;2023年11月,当选中国科学院院士。2024年12月5日,颜宁获岭南大学理学荣誉博士学位。

颜宁主要从事与疾病相关的重要膜转运蛋白、电压门控离子通道的结构与工作机理及膜蛋白调控胆固醇代谢通路的分子机制方面的研究。获得美国霍华德休斯医学研究所(HHMI)首届国际青年科学家、第九届“中国青年女科学家奖”、第十八届“中国青年五四奖章”、中国青年科技奖、新世纪优秀人才、中国科学之星、2019年度“求是杰出科学家奖”、2024年世界杰出女科学家奖等奖项。

郑南峰

郑南峰,1977年出生,中国科学院院士、能源材料化学协同创新中心副主任、厦门大学化学化工学院教授、嘉庚创新实验室主任、厦门大学化学化工学院教授、纳米材料制备技术国家地方联合工程研究中心主任。2023年,当选中国科学院院士。

主要从事表界面配位化学研究,致力于在分子水平上理解无机功能材料化学性能调控的本质,破解了系列典型金属-有机界面和金属-载体界面的分子层面结构,发现了无机/有机配位小分子修饰对精准控制金属纳米材料催化和防腐性能的规律,开发了全新的高选择性加氢催化技术和有重大产业应用前景的铜浆技术,成为相关领域的重要领跑者。担任国家重点研发计划项目首席科学家,积极推动表界面配位化学基础研究到实际应用的全链条化。部分催化剂已被工业应用于重要精细化工品的绿色生产,源头上实现污染物大幅减排;发展的铜抗氧化防腐表面配位原创方法正在形成可替代银浆的铜浆技术。

郑海荣

郑海荣,1977年出生,中共党员,中国科学院院士,南京大学副校长。主要研究方向为医学成像信息技术与仪器设备、声学/磁学生物物理。曾获国家杰出青年基金资助、国家技术发明二等奖、国家科技进步一等奖。主持完成了国家973计划项目(首席)、中科院战略先导项目和国家重大科研仪器专项等多项重大科研项目。2006年获科罗拉多大学博士学位,后历任加州大学戴维斯分校项目科学家、中国科学院深圳先进技术研究院副研究员、研究员、副院长。

2023年,当选中国科学院院士。2024年3月,任南京大学副校长。

朴世龙

朴世龙,1976年出生,北京大学城市与环境学院生态学系教授,中国科学院青藏高原地球科学卓越创新中心科研骨干、研究员,北京大学副校长,北京大学理学部副主任,北京大学博雅讲席教授。

1995至2004年就读北京大学并获理学学士和博士学位。2004年到法国从事博士后研究,2007年回北京大学城市与环境学院任教。主要从事自然地理学领域的陆地生态系统与气候变化互馈关系研究,在中国陆地生态系统碳汇功能、陆地生态系统对气候变化的响应及反馈等方面取得了系统性创新成果。

据北京大学城市与环境学院官网报道,朴世龙在全球碳循环、植被遥感、生态模型等研究领域作出了极大的贡献。2017年北京大学城市与环境学院在《地理学报》发表的纪念北京大学地理学科建立65周年系列论文中介绍,朴世龙等研究了温度变化对植被生长、生态系统碳源汇和农作物产量的影响及其机制,并预测了全球碳循环长期动态。

孙斌勇

孙斌勇,数学家,中国科学院院士,浙江大学数学高等研究院教授、博士生导师。1976年出生,曾以满分成绩获得浙江省数学奥林匹克竞赛第一名,因课业成绩优异,被保送至浙江大学数学系。之后在香港大学参加了莫毅明院士等人组织的李群研习课程后,孙斌勇于2001年进入香港科技大学,师从励建书院士学习李群表示论,并于2004年取得博士学位。

2005年起,孙斌勇入职中国科学院数学与系统科学研究院,致力于典型群无穷维表示论中重大问题的研究,并取得了突破性进展。他和合作者最终证明了典型群重数一猜想,以及典型群Theta对应理论中三个最基本猜想:重数保守猜想、守恒律猜想和对偶猜想。

2017年,孙斌勇又以自己博士论文里的结果为基础,证明了上世纪70年代著名学者提出的L-函数非零假设。2019年11月,当选为中国科学院院士。2020年,任职于浙江大学数学高等研究院。2024年8月16日,“因在李群表示论上作出的杰出贡献”,他又获得2024未来科学大奖“数学与计算机科学奖”。

徐涛

徐涛,1970年生,中国科学院院士、研究员、博士生导师,广州国家实验室副主任。生物医学工程专家,长期从事生物医学工程领域研究。

历任华中科技大学生命科学与技术学院生物物理与生物化学研究所所长、副院长,曾获得国家杰出青年科学基金资助。2007年任中国科学院生物物理研究所所长,生物大分子国家重点实验室主任;2015年当选第十二届中华全国青年联合会副主席;2017年当选中国科学院留学人员联谊会第一届理事会副会长,同年当选中国科学院院士;2018年当选发展中国家科学院院士。

主要从事胰岛β细胞功能和细胞生物物理技术的研究,在细胞囊泡分泌调控的分子机制、GLUT4储存囊泡转运及其调控机制、超分辨多模态细胞成像等方向取得了突出成绩,曾主持国家杰出青年基金、国家自然基金委重点项目以及科技部“973”等多项项目。在Cell、Cell Metabolism、Nature Cell Biology等杂志上发表多篇有影响力的论文。

邵峰

邵峰1972年生,生物化学家,中国科学院院士,北京生命科学研究所学术副所长、资深研究员,第十四届全国政协委员。

1996年毕业于北京大学技术物理系应用化学专业,1999年获得中科院生物物理所硕士学位,2003年获得美国密歇根大学医学院博士学位,2005年在哈佛大学医学院完成博士后训练后回国,在北京生命科学研究所建立实验室,开始独立研究生涯。2015年当选为中国科学院生命科学和医学学部院士;2016年入选第二批国家“万人计划”领军人才 ;2017年获得中国细胞生物学学会杰出成就奖。2019年获得未来科学大奖“生命科学奖”。

邵峰主要从事病原菌和宿主相互作用的机理研究,在病原菌毒力机制和抗细菌天然免疫领域取得系列重要原创性发现。2022年9月,邵峰凭借在细胞焦亡(pyroptosis)领域的原创科学发现获得美国纽约癌症研究所授予的威廉·柯利奖。

中国教育在线综合整理自:中国科学院官网、中国工程院官网、北京大学、南京大学、广州医科大学、央视新闻、澎湃新闻、上游新闻、政事儿等。