四大名著之一的《三国演义》写了东汉末年到晋朝初年近百年的历史,涉及董卓、袁绍、吕布、公孙瓒、刘表、孙策、袁术、刘璋、张鲁……等势力集团,为什么偏偏只叫“三国”?

更让人好奇的是,这本书的全名是《三国志通俗演义》,为什么叫“演义”而不叫“正史”或“传奇”?这“演义”二字又是什么意思?

群雄并起的时代,为何独选“三国”?

公元184年黄巾起义爆发,到公元280年西晋灭吴,这将近一百年的时间里,中华大地上远不止三个国家。那么,为什么罗贯中偏偏选择了“三国”这个称呼呢?

我们要从历史的重要性与代表性说起。

魏、蜀、吴这三个政权,确实是那个时代最持久、最强大、最具代表性的政治实体。曹操的魏国占据中原腹地,继承了东汉的政治遗产;刘备的蜀汉以汉室正统自居,占据西南险要之地;孙权的东吴则掌控长江天险,开发江南富庶之地。这三个政权鼎足而立长达六十余年,形成了相对稳定的对峙局面。

其他割据势力虽然也曾显赫一时,但都存在时间较短,影响力有限。比如袁绍曾拥有河北四州,兵多将广,却在官渡之战后迅速败亡;吕布勇冠三军,却缺乏政治远见,最终被曹操所灭;刘表占据荆州沃土,却守成有余进取不足,死后基业迅速瓦解。

从历史影响来看,魏、蜀、吴三国奠定了后来中国历史发展的基本格局。曹魏推行的一系列政治制度改革为西晋统一奠定了基础;蜀汉治理西南,促进了少数民族地区与中原文化的融合;东吴开发江南,为后来中国经济重心南移埋下伏笔。

更重要的是,《三国演义》虽然描写了众多势力,但其主线始终围绕着魏、蜀、吴三国之间的斗争展开。从曹操统一北方,到孙权占据江东,再到刘备夺取益州,形成三足鼎立之势,最后到三国归晋,这是一个完整的历史叙事框架。

罗贯中以陈寿的《三国志》为蓝本,继承了中国传统史学中以魏为正统的观点,同时又吸收了民间文学中尊刘抑曹的倾向,将三国之间的斗争作为全书的主线。其他势力虽然也有描写,但都是作为三国形成过程中的背景和铺垫。

“演义”二字背后的深意

现在我们再来看看“演义”这个关键词。为什么罗贯中不直接叫《三国志故事》或者《三国传奇》,而偏偏选择了“演义”这个说法?

“演义”这个词,最早可以追溯到《汉书·艺文志》中的“演雅”一词,意思是推演文义。到了唐代,“演义”开始指代一种讲解经籍的方式。而到了明代,这个词才有了现在我们所理解的含义——一种基于史实而又进行艺术加工的长篇叙事文学。

罗贯中将他的作品命名为《三国志通俗演义》,实际上是告诉读者:这本书是以《三国志》等正史为基础,但又加入了民间传说和个人艺术创作的“通俗化”历史故事。

这与当时的社会文化背景密切相关。明代商品经济发达,市民阶层壮大,通俗文学蓬勃发展。罗贯中敏锐地把握了这一时代脉搏,将原本只有士大夫阶层才能阅读和理解的正史,以通俗易懂的方式呈现给普通民众。

“演义”的“演”,含有推演、发挥的意思;“义”则指原著的义理。顾名思义,“演义”就是在历史事实的基础上进行艺术加工和创作,使历史故事更加生动有趣,人物形象更加丰满立体。

这与纯粹的历史著作有所不同。正史追求的是客观真实,而演义则在尊重基本史实的前提下,允许艺术夸张和虚构。这也是为什么《三国演义》中有许多脍炙人口的故事,如“草船借箭”、“空城计”、“七擒孟获”等,在正史中并无详细记载或完全属于文学创作。

值得一提的是,“演义”这种文体在明代非常流行,除了《三国演义》外,还有《封神演义》、《隋唐演义》等作品。这些作品都在不同程度上有历史依据,但又都不完全是历史,而是历史与文学的结合体。

《三国演义》的成功,使得“演义体”成为后来历史题材长篇小说的典范。明清两代出现了大量以历史为题材的演义作品,如《东周列国志》、《西汉演义》、《东汉演义》、《隋唐演义》等,形成了一个独特的文学传统。这些作品在普及历史知识、传播传统文化方面发挥了重要作用。许多普通人可能一辈子都没读过《史记》、《三国志》等正史,但他们通过阅读演义作品,对历史有了基本的了解和认识。

历史真实与文学艺术的完美结合

《三国演义》之所以能够成为千古传世之作,正是因为它成功地平衡了历史真实与艺术创作之间的关系。

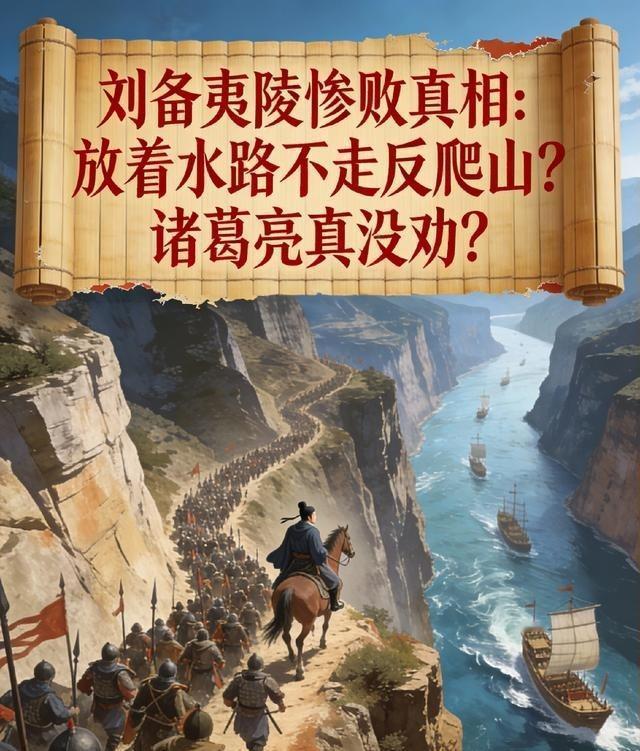

在重大历史事件和基本历史脉络上,罗贯中严格遵循史实。比如黄巾起义、董卓乱政、官渡之战、赤壁之战、夷陵之战等重大事件,以及主要人物的生卒年月、主要战役的时间和结果等,都与正史记载基本吻合。

但在具体情节和人物细节上,作者又进行了大量的艺术加工。比如“三顾茅庐”在《三国志》中只有“先主遂诣亮,凡三往,乃见”这样简单的记载,而在《三国演义》中则被演绎成了一段精彩纷呈的经典故事。

这种创作手法使得《三国演义》既具有历史著作的厚重感,又具有文学作品的生动性。读者在阅读过程中,既能够了解历史大势,又能够享受阅读的乐趣。

更重要的是,通过这种“演义”的方式,罗贯中成功地将自己的历史观和价值观传递给了读者。比如他对刘备集团的美化,对诸葛亮忠贞智慧的赞颂,对曹操奸雄形象的塑造,都深刻影响了后世对三国历史的认知和评价。

《三国演义》的成功,在于它成功地平衡了历史真实与艺术创作之间的关系,既有历史著作的厚重感,又有文学作品的生动性。它通过通俗易懂的方式,将复杂的历史事件和深刻的人生哲理传递给普通读者,实现了历史知识的普及和传统文化价值的传播。