1991年5月的一天拂晓,洛杉矶圣盖博山麓云气低垂,八十多岁的张学良推开车门,脚下一阵微颤。几步之外,两座新旧不一的墓碑在晨雾里并排矗立,左边刻着“于凤至”,右边只留空名。陪同而来的张闾瑛轻声提醒:“爸爸,妈妈就在这儿。”老人抬头,没有回应,手指却缓缓抚向那块空白石面。

这一天的到来,其实埋下伏笔已久。早在1946年,于凤至离华赴美时,便悄悄嘱托洛杉矶的华裔石匠,预备两块尺寸相等的墓碑。她说,万一自己先走,就麻烦把另一块空着。那年她三十九岁,刚做完乳腺手术,医生只给了五年的“保质期”。很多亲友以为这是病后心理脆弱的随口一说,可她自己心里清楚,能够再见丈夫的机会微乎其微。

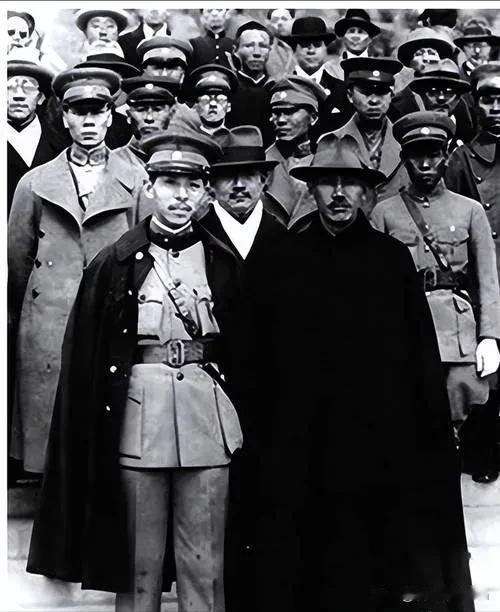

二十世纪三十年代,奉天大帅府执掌东北,张作霖在外谈判,于凤至在内照料,她与张学良的婚姻几乎成了军阀圈子里的模范。习惯以数字衡量感情的人常举出一组对照:结婚十二年,少帅只娶她一人;张作霖遇刺仅一年,西安事变爆发。数字不会说谎,却也遮不住情感裂缝。西安事变之后,张学良被长期软禁,于凤至辗转陪伴,焦灼无计。一年,两年,形势看不见松动,她才被劝去英国照顾孩子的学业。正是这趟旅程,把夫妻二人推向了两条迥然不同的轨迹。

客居英国期间,于凤至常到图书馆翻阅医学杂志,想弄明白丈夫长期失眠的原因。那时的她几乎未察觉自身病灶。乳腺癌确诊的那天,她把折叠小凳搬到医院长廊尽头,靠窗坐了整整一小时,无声落泪。她写信给张学良,只用了寥寥几句——“病情可控,不必挂念”。信发出去三个月,因战乱辗转,等到回信时,她已在旧金山港口下船。

旧金山到洛杉矶不过短短六百多公里,却像隔着太平洋。手术做得很顺利,医生说“恢复良好”。事实却是体力每况愈下。让她难堪的不是病痛,而是消息阻隔。她试过通过宋子文、宋美龄等管道询问,却始终只能得到“暂不可行”的字样。随着病情进入漫长的康复期,照顾三个孩子的柴米油盐一齐压来,日子过得比想象中拮据。美国朋友讶异:大帅府少奶奶,竟靠给华文报纸译稿维生。她笑说:“总得自己养活自己。”

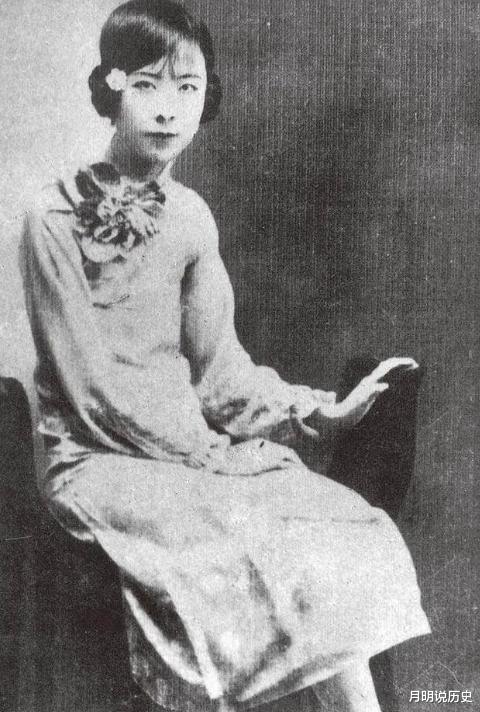

赵一荻的出现,常被外界渲染成轰动。事实上,于凤至最初听闻“赵四”之名,是在西安事变后不久。一位老部下来信,末尾提到:“赵小姐一心随帅携手。”字里行间并无轻慢,她却敏感地捕捉到那股势不可挡的力量。有人问她是否恨,是否怨,她回答得很平静:“与其说恨,不如说复杂。若是我在他身边,也许故事不同。但历史没有如果。”

1960年代,于凤至的洛杉矶住所成了华人社区的焦点。每逢周末,总有年轻学子来求采访,她通常答应。与其说是回忆,不如说是自我梳理。她提到张学良时,语速并不快,但从不会避而不谈,甚至偶尔开玩笑:“他年轻时爱打网球,球拍比人勤快。”谈到这里,她会悄悄把旧相册递给采访者,指着泛黄的合照提醒:“那一年他才二十三岁,还没留小胡子。”

1970年代的医疗条件已能让癌症患者得到相对稳定的控制,可化疗的副作用日益显现,她体重骤降,头发一缕缕掉。邻居提议剃成短发,她摇头:“我还想留给他一个完整的样子。”人们劝她改嫁,她摆摆手:“不是不想,是再无心力。”

1990年春节前夕,于凤至病危。她提前交代后事,最大心愿就是“双墓并列,间隙半尺,日后好说话”。家人听得酸楚,竟无人反驳。病情恶化那晚,她陷入昏迷又短暂苏醒,艰难吐出一句:“等他。”女儿张闾瑛握住母亲手,哽咽:“一定等。”凌晨三点五十七分,心电图归零。

一年之后,台湾方面首次松口,允许张学良赴美探亲。八十多岁的老兵踏上北美大陆,同行的是赵一荻。最先抵达的是位于东洛杉矶的那幢白色木屋——当年于凤至租住的地方。推开门,客厅布置保持原样,壁炉上方立着相框,正中就是那张泛黄合影。赵一荻看了几秒,自觉避到廊外。没人说话,空气仿佛被冻住。

当天午后,车队驶入玫瑰山公墓。张学良靠着拐杖,在石板路上走得极慢。来到墓前,他似要跪下,身体却不受控制,只能弯腰,额头贴向碑面,喃喃:“凤至,我来晚了啊。”旁人俱静,唯余风声。良久,他抬头,对着无字碑石发呆,那一刻谁也不敢打扰。

“她走得安详么?”这是老人能挤出的第二句话。张闾瑛点头,声音极轻:“妈妈最后想见您,但没能等到。”张学良闭眼,掌心摩挲碑角,像在触碰年轻时的自己。临离开前,他凝视那块空石几秒,突然吩咐秘书记录:“不必填名,留着也好。”

外界有很多议论,猜测他为何不与发妻合葬。熟悉他的人却知道,老人晚年常自嘲:“今生已错,身后不必再错。”他在夏威夷去世后,与赵一荻合葬,而洛杉矶玫瑰山的那处空穴再未添新碑。石面经多年风吹日晒,已泛灰白,偶有游人路过,还会好奇:为什么只刻一半名字?

冥冥之中,这处空穴像是于凤至留给时代的一段提问:情感、责任、历史、个人选择,究竟哪一样更重?答案各自不同,却都难逃一句“身不由己”。这或许正是张学良在墓前哽咽时,无法言尽的苦涩。

![张作霖:能做到的一件没答应,做不到的全答应了[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/17949493104414881124.jpg?id=0)