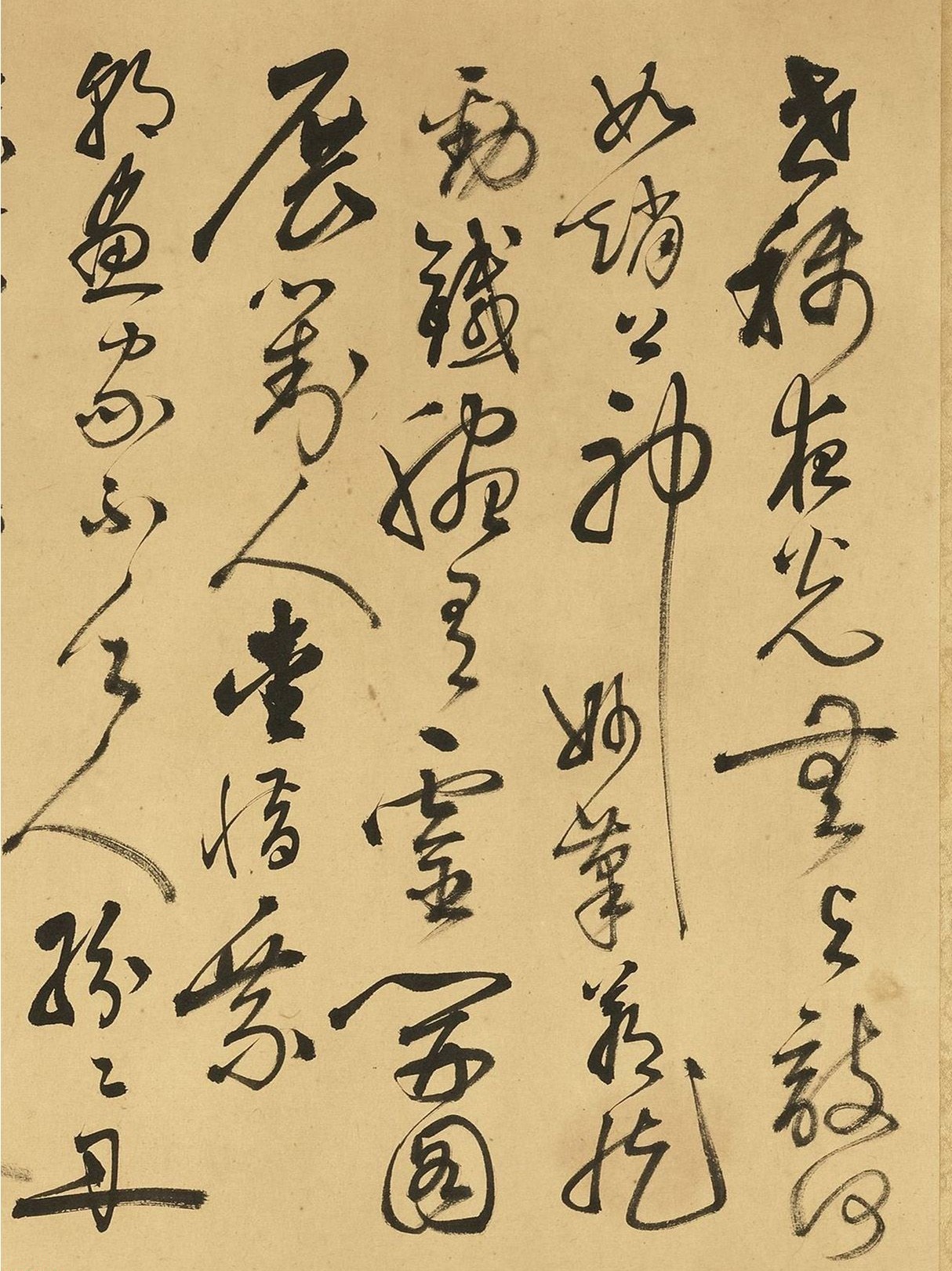

好,咱们今天就聊一件宝贝——解缙为赵伯驹《上苑春游图》题写的那段草书跋。说真的,每次看到这段字,我都有种“这人写字时肯定喝高了”的错觉,但不是真醉,是那种带着清醒理智的疯狂。咱们今天就掰开揉碎,专讲他这笔字里头的门道,保证全是干货,让你看完就能摸到一点草书的边。

先说说那股子“劲儿”从哪来

你第一眼看到这段题跋,最抓你眼球的是啥?肯定是那种扑面而来的动感,感觉每个字都在纸上蹦跶,但又没真的跳出去,被一根无形的线牢牢牵着。这股子“劲儿”,就是草书最难拿捏的“气韵”。解缙这手字,气特别足,而且贯通始终。你看他字与字之间,那些细细的、若断若连的游丝,就像人跑步时的呼吸,一呼一吸,连绵不绝。他不是在“写”字,更像是在用毛笔“导引”一股气息,这股气走到哪,笔尖就跟到哪。所以我们临摹草书,第一步不是学它的形,而是去感受、揣摩它行笔的这股“气脉”,想象自己手里这支笔,怎么才能写出这种不断线的感觉。光是把字形抄像,那是死的;把气韵写活了,字才有灵魂。

线条的“魔术”:粗细快慢的节奏

咱们再凑近点,盯着他的线条看。草书好看,八成功夫在线条上。解缙的线条,简直就是一场“节奏魔术”。你注意看,他一根线写下来,绝不是均匀的“面条”,而是有非常丰富的“提按”变化。“提”就是笔轻轻抬起,线条瞬间变细,像钢丝一样韧;“按”就是用力压下去,线条立刻变粗,浑厚饱满。这一提一按,就在纸上形成了音乐的节奏感,轻、重、缓、急全在里面。而且他的转折处特别有意思,很少用僵硬的“直角拐弯”,多是圆转之中带着方折的意味,用的是“绞转”的笔法,让笔锋在行进中自然拧转,这样写出来的线条才圆润饱满,有立体感,像扭动的钢丝绳,充满力量。我们平时写字容易把线写扁、写死,就是少了这种在行进中不断调整笔锋的意识。

字形的“舞蹈”:欹侧生姿,动静相宜

单个字拿出来看,也很有讲究。解缙的字形很少是四平八稳的“方块字”,他特别喜欢用“欹侧”的手法。简单说,就是故意让字的重心歪一点,或者把某些笔画伸得特别长,制造一种看似不平衡、实则非常险峻的态势。就像跳舞,稳稳站着不好看,做个倾斜拉伸的动作,姿态就出来了。但这种“歪”不是乱来的,它就像杂技演员走钢丝,看似惊险,实则平衡掌握得极好。一个字内部,有放得很开的“长线条”,就必然有收得很紧的“小结构”,这一放一收,形成了强烈的疏密对比,视觉上就特别抓人。我们自己在处理字形时,可以试试打破“横平竖直”的惯性思维,大胆地做一些伸缩、挪让,让字“舞”起来,但前提是整体上要站得稳。

墨色的“表情”:浓淡干湿的层次

很多人忽略墨色,但在解缙这里,墨色也是语言。你仔细看原作或者高清图,能发现墨色是有微妙变化的。一个字刚开始写时,蘸墨饱满,墨色浓重黝黑,神采奕奕;写到后面,笔毫里的墨快用完了,就出现了“飞白”和“枯笔”,线条变得毛涩、干渴,呈现出一种苍劲的老辣感。这一路写下来,从“润”到“枯”,形成了一个自然的墨色韵律。这不仅仅是节约墨水,更是在用墨的浓淡干湿来表达书写时的情绪起伏。我们平时写字,也可以有意识地控制蘸墨的量和书写的速度,去体验这种由墨色带来的丰富层次感,让你的字不只是一种黑色,而是有“表情”的。

聊了这么多,最后落到咱们自己手上,该怎么学呢?我个人的建议是,你可别一上来就冲着解缙这种大草猛临。他的字自由度太高,情感宣泄太强烈,初学直接上手,很容易画虎不成反类犬,只学到表面的张扬,丢了内在的法度。比较稳妥的路子,是先找一些经典的小草字帖(比如《书谱》或者《十七帖》)打底子,把草法的基本规律、笔法的基本动作练扎实了。有了这个“规矩”垫底,你再回头来看解缙,就能看出门道了——哦,他这个地方的夸张,是建立在极为稳固的基础之上的;他那里的变化,是有意打破常规营造的效果。这时候再去借鉴、吸收,才能取其精华,真正化为己用。写字这事儿,眼高手低是常态,先把眼力养高,手上的功夫,慢慢追,更踏实。