“别再怪手机了,它只是替罪羊。”

当家长和老师抱怨孩子“沉迷手机”时,往往把手机视为万恶之源。但心理学家指出:手机成瘾是结果,而非原因——它背后隐藏的,是青少年对现实压力的逃避与心理需求的缺失。今天,我们抛开表象,聊聊那些被忽略的深层真相。

一、手机是“避风港”,现实才是“风暴中心”

1.学业高压下的喘息

“卷不动又不敢躺”的学业竞争,让青少年长期处于焦虑中。手机游戏、短视频提供的即时快感,成了他们短暂逃离的“安全区”。

2.社交孤独的替代品

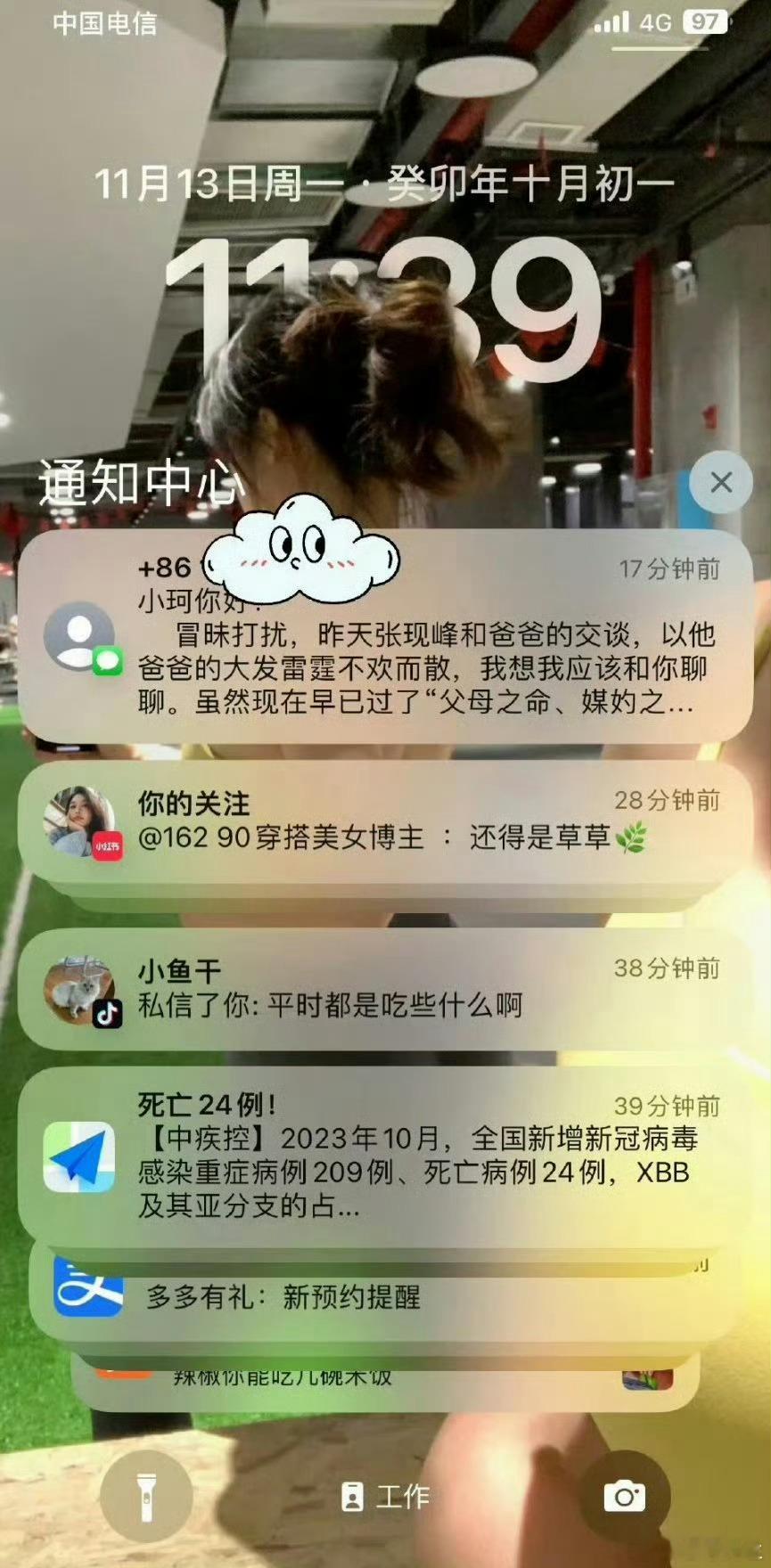

现实中的人际关系可能充满挫败——被排挤、被比较、被要求“懂事”。而虚拟社交中,点赞、评论、匿名身份,反而让他们感受到“被看见”。

二、为什么越禁止,越沉迷?心理学解释

1.“禁果效应”:家长越是粗暴没收手机,越会激发青少年的逆反心理,将手机视为“自由象征”。

2.需求未被满足:根据马斯洛需求理论,当现实无法提供归属感、成就感时,虚拟世界便会填补空缺。

案例:17岁的小宇说:“爸妈只问我成绩,但游戏里的队友会夸我‘厉害’。”

三、比“戒手机”更重要的3件事

1.倾听而非说教

试着问:“你最近遇到什么困难了吗?”而非“你怎么又玩手机!”——共情是打开心门的钥匙。

2.帮助建立现实成就感

鼓励孩子发展线下兴趣(如运动、绘画),哪怕微小进步也及时肯定,让他们感受到“我能行”。

3.家庭氛围是关键

如果家长自己机不离手,却要求孩子自律,无异于“双标”。约定“无手机时间”,比如晚餐后全家一起散步聊天。

手机不是敌人,忽视才是

青少年需要的不是“戒断手机”的强制命令,而是被理解、被支持的成长环境。当现实足够温暖,虚拟世界自然会褪去吸引力。