撰文|赵立波

“在遗忘中不舍醉醒交错 ,青春大概如你所说,在花落时结果期望很多,青春大概都这样过……这首歌词很多人用来深切怀念张居正这位历史重要人物,代入感很强,孤独的身影走在大雪纷飞的宫墙,很多人用极端孤独向他致敬,然而我也想说,万历皇帝的青春也同样值得同情。

雪中张居正网络图

张居正有青春,万历朱翊钧同样也有青春,只是大明的宫墙之内,青春的记录总是一带而过,花期太短,又被不断摧残身心,此后剩下的便是无聊的彼此纠缠,耗费了大好人生光阴。

当年明穆宗朱载垕在宫中骑马狂奔,正驰骋在兴头时,突然听到一个孩子对他喊:“您一个人骑马狂奔,就不怕摔下来吗?”原话是:“陛下天下主,独骑而骋,宁无衔橛忧!”听到稚气未脱的童声,明穆宗不是生气,却忽然感到一股温暖,立即下马来到这个孩子的身旁,抚摸着他的脑袋,那一刻他才体会到做父亲的幸福。《明穆宗实录》

万历和祖父嘉靖影视画像

这个孩子就是他的儿子朱翊钧,即未来的万历皇帝明神宗。这段话完全可以用父慈子孝来形容,也可以单独用在朱翊钧天资聪颖的身上。然而对于这个孩子来说,这个画面只能是一次,因他的皇父只是在位一年便撒手人寰,让他过早的失去了父爱,从这一个角度来讲,“原生家庭“给他带来的感受实在是残酷的。尤其是比这个更艰难的是他生长在帝王之家,他的所有成长环境都离不开各种争斗,这怎么能让他体会到另外的人生美好?

明穆宗临终前,一面嘱托高拱 “以天下之事相累先生”,且 “凡事需与冯保商议后再行”,一面在给十岁万历的遗诏中叮嘱:“朕身体不适,此后皇帝你做。所有礼仪自有相关部门拟定奏请后施行,你要依靠三位辅政大臣及司礼监辅导,致力于学业、修养品德,任用贤能之人,不可因无事而懈怠荒废,务必守护好祖宗留下的帝业。”

这份遗诏既确立了万历初期的辅政格局,也让年幼却言行周全的他,早早陷入 “被监督” 的成长环境 ,尤其在张居正出任内阁首辅后,小皇帝对这位辅臣的敬重更显具体:张居正为父修建陵墓后,小皇帝特意说道:“先生为父皇陵寝,辛苦受热。” 继而又强调 “国家事重,先生只在阁调理,不必给假”;待张居正谢恩后,他仍不放心,反复叮嘱 “凡事要先生尽心辅佐”,末了还补充一句 “先生忠臣”。虽仅十岁,他却深谙这位 “身材硕长,眉目秀美,长须至腹”的长者是明朝真正的主宰,唯有真心肯定、全力依靠,方能维系朝局。此后但凡张居正建言,他必应声 “先生说的是”,那份谦卑与温顺,透过史料仍清晰可见,而他也在张居正的 “管教” 中逐渐参感受到了宫廷生活的压抑。

张居正画像

万历六年(1578)九月,高拱病逝后,其夫人上疏请求为丈夫拟定身后评价。小皇帝初读奏疏时怒气冲冲,直言 “高拱不忠,欺侮朕躬,他妻还来乞恩,不该准他!” 最终在张居正的劝勉下才妥协准奏,这一事件也显露出他在权力决策中的被动,仍需依赖张居正的引导。这时候的小皇帝才年满10岁。

内阁首辅高拱以 “顾命大臣” 自居,常对朝政 “专断独行”,甚至在朝堂上直言 “十岁太子,如何治天下”这句话,成了张居正扳倒他的关键把柄。张居正时任内阁次辅,久受制于高拱,遂暗中联合司礼监太监冯保:冯保因与高拱有旧怨,正需外廷支持;而张居正则需借助冯保的内廷权力,打通两宫太后的关节。

据谈迁在《国榷》一说中记载,张居正与冯保密拟奏疏,历数高拱 “擅政专制、轻视幼主” 等罪,连夜呈给神宗生母李贵妃与仁圣皇太后。两宫太后本就对高拱的 “跋扈” 心存忌惮,当即同意罢黜高拱。万历帝即位仅 7 天,一道融合 “皇帝圣旨、太后懿旨、贵妃令旨” 的谕令便传遍朝堂:“今高拱擅政,专制朝廷,我母子惊惧不宁,高拱即回籍闲住,不得迟留。” 当白发苍苍的高拱接到谕令时,当场 “伏地痛哭”,最终在锦衣卫的 “护送” 下,狼狈离开京城 ,这场权力更迭,以张居正的完胜告终,同时也开启了他 “宫府一体” 的执政时代,而张居正也被后世冠以大明最厉害的人物。

此后,张居正主导内阁,冯保掌控司礼监,两宫太后全力支持:仁圣皇太后居中调和,李贵妃则对万历帝严加管教,形成 “外有张居正辅政,内有冯保护持” 的格局。万历帝对张居正的依赖,近乎本能 ,张居正身材高大、长须及胸,每次给万历讲课时,少年天子都需仰起头才能看清他的面容;朝堂大事,万历从不自作主张,总是问 “张先生以为如何”;下发的御札中,从不直呼其名,只以 “元辅” 代称。这种依赖背后,却藏着难以察觉的压抑:张居正的 “严”,早已超出 “师道” 的范畴,但是张居正很多对小皇帝的管教一点点形成了巨大的阴影。,也为后来的人生叛逆性格的形成埋下了伏笔。

万历皇帝画像

张居正对万历帝的教育,严苛到近乎 “不近人情”。据谷应泰《明史纪事本末》记载,一次小皇帝读《论语》,将 “色勃如也” 的 “勃” 字误读为 “背” 音,话音刚落,张居正便厉声纠正:“当作勃字!” 那声音 “如雷鸣贯耳”,吓得万历帝 “悚然而惊”,手中的书简险些掉落;在场的内阁大臣申时行、吕调阳等人,也无不 “屏息变色”。这种突如其来的训斥,并非个例 , 张居正要求万历每日凌晨起身读书,若稍有懈怠,便会当面斥责;每月的经筵讲学,他更是 “字字较真,丝毫不容错漏”。

张居正作为一名合格的老师没任何问题,但是他的这种教育风格完全不适合帝师,这一点晚清两代帝师的翁同龢做的就比较好,皇帝不爱学习,规劝无效后也不会声色俱厉严加约束,而是哭泣着感动同治小皇帝和后来的光绪小皇帝,所以他们师生感情一直很好。而张居正不仅严厉,毫无情面,而且有时还要把小皇帝最害怕的李贵妃拉过来一起施压。

李贵妃为让万历 “听话”,常把 “让张先生知道了,看你怎么办” 挂在嘴边;若万历贪玩不读书,她便命人将其 “召至面前长跪”,直到万历认错才肯罢休(《张文忠公全集)。司礼监太监冯保作为万历的 “大伴儿”,更是被李贵妃赋予 “监督之权”明史・冯保传》记载,冯保 “倚太后势,数挟持帝”,万历帝哪怕只是与小太监玩闹,只要见冯保进来,便会 “立刻正襟危坐”,低声说 “大伴来矣”。在四个人的共同高压的教育监督下,小皇帝万历的成长心境可想而知。

万历八年(1580 年)的 “酗酒事件”,成了万历帝心理转变的关键。这年,18 岁的万历在乾清宫太监孙海、客用的诱导下,偷偷饮酒作乐,甚至拔剑划伤了太监的脸。此事被冯保连夜报告给李贵妃,太后震怒,当即召来万历,扬言 “要召阁部大臣,谒告太庙,废黜你,另立潞王为帝”。据《万历邸钞》记载,小皇帝万历 “扑通跪地,痛哭不止,直至声嘶力竭”,李贵妃才在张居正的劝说下作罢。最终,孙海、客用被发配南京,万历身边的亲信太监几乎被一扫而空 ——经此一事,万历帝对冯保的 “畏惧” 转为 “怨恨”,而这份怨恨,也悄悄牵连到了张居正:他深知,冯保的底气,全来自张居正的支持。

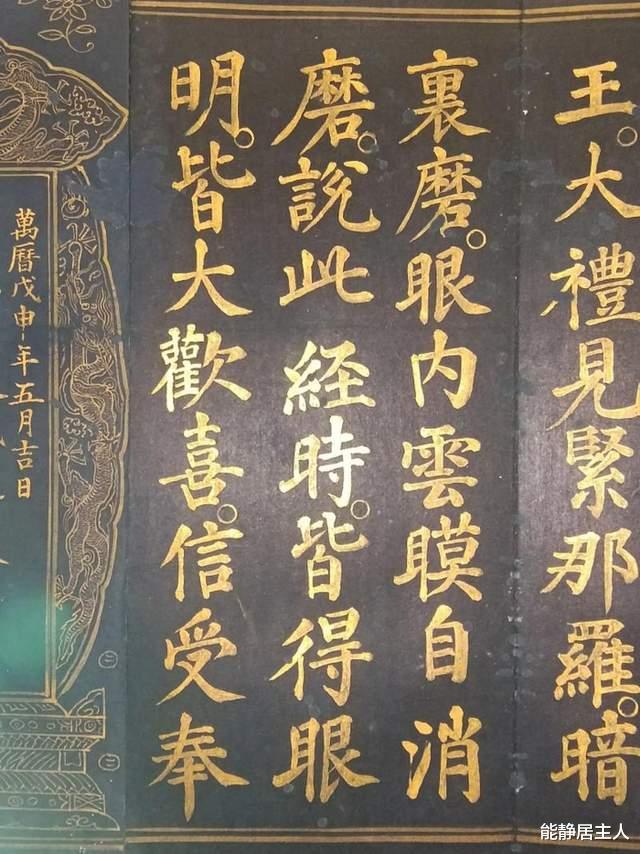

万历书法

尽管在权力上被动,万历在学业上却显露出惊人天赋与努力。面对枯燥的四书五经,他学得极为认真:一次见到张居正,他主动提及 “昨日经筵讲《大学》的讲官,差了一字,朕欲面正之,恐渐惧”。张居正为讲官辩解 “讲官密迩天威,小有差错,伏望圣慈包容”,并劝诫 “人有罪过,若出于无心之失,虽大,亦可宽容”,他当即点头认同。学习更让他打开了精神境界与人生格局,他曾对辅臣们说 “今宫中宫女、内官,俱令读书”,自父丧后便处于他人掌控下的他,虽缺乏自信,却将学习打造成了自身亮点,愈发勤勉。一日讲读结束后,宦官持书走到辅臣面前,指着书中黄纸条说:“上于宫中读书,日夕有程,常二四遍覆背,须精熟乃矣。” 辅臣们听罢赞叹不已,连声感慨 “上好学如此,儒生家所不及也”。(《明神宗实录》)

然而,他仍渴望得到张居正的高度认可,为此勤练书法以求提升素养。他特意对张居正说:“朕欲赐先生等及九卿掌印官并日讲官,各大书一幅,以寓期勉之意,先生可于二月十五日来看朕写。” 可当他完成书写后,张居正仅表面赞扬几句,随即便训诫道:“帝王之学,当务其大者。” 还列举梁元帝、陈后主、隋炀帝、宋徽宗等亡国之君的事例,直言 “若果写字这事,就算跟王羲之写的一样好又有什么用?” 这番泼冷水的训诫,让他刚萌芽的自信瞬间消散,如冷水泼头。从帝师角度而言,张居正的教育显然不成功 ,他从未变通 “帝师” 思维。

现代教育证明,小孩子没有自信的时候需要鼓励而非更多的批判和训教。即便到了大婚之前,他对张居正依旧心存敬畏,还曾试图展现自身节俭:他特意撩起身上龙袍问张居正 “此袍何色?”,在张居正答 “青色” 后,急忙纠正 “不是青色是紫色,因为穿久了褪色成这样”。本以为能获赞扬,却不料张居正反说 “既然此色易褪色,请少做几件”。类似事例不胜枚举,正如《万历十五年》所言:“他从小就没有体会到自由的意义,也不是凭借自己的能力获得臣下的尊敬。” 这些经历,也悄然塑造了他幼小心路历程的畸形与坎坷。

也是这一年,张居正陷入归政的矛盾:他深知 “高位不可以久窃,大权不可以久居”,于三月二十二日提出 “祈休”,却又因 “骑虎之势自难中下” 忧心 ,他在给湖广巡抚的信中提及霍光、宇文护权臣失势的典故,更因《汉书・霍光传》中 “威震主者不畜,霍氏之祸萌与骖乘” 的字句心生恐慌。可惜这份警惕未能改变结局,他死后被万历鞭尸清算,尤其抄家发现其巨额家产时,万历才惊觉张居正对自己与对他人始终用着两把标尺,积压多年的逆反与怨恨终得宣泄,这或许正是早年严苛教育埋下的隐患。

万历十年(1582 年)的夏天,张居正病逝,万历皇帝给予了明代文臣罕见的最高规格褒奖:赠官与谥号:神宗下诏辍朝一日,追赠张居正为上柱国谥文忠并加封太师。葬礼规格:特派司礼监太监张诚主持丧仪,赐银 500 两及大量绸缎、香烛等物,命四品京卿、锦衣卫堂官、司礼太监护送灵柩归葬江陵。京城设祭坛十六座供官民吊唁,沿途地方官郊迎跪送,藩王亦打破惯例出府相迎。神宗在谕旨中称其 “鞠躬尽瘁,死而后已”,并承诺 “先生功在社稷,朕不敢忘”,将其塑造为匡扶社稷的 “救时宰相” 形象。

仅仅几个月,万历朝的气温突然骤降,北京已飘起零星碎雪,朝堂上却酝酿着一场比寒冬更刺骨的风暴。陕西道御史杨四知怀揣着一份弹劾疏,怒气冲冲地踏入紫禁城,这份疏奏历数前内阁首辅张居正十四条大罪,从 “擅权专制” 到 “贪腐营私”,字字直指这位刚去世半年的大明内阁首辅。

经过调查,张居正生活糜烂,作风败坏,涉嫌巨额贪腐。看到这些呈递上来的报告后,万历的心里震撼可想而知,因为自己做一套龙袍都被张居正认为奢侈,而他却突破规制尽显奢靡:万历六年归乡葬父时,他乘坐 32 人抬的豪华大轿,轿内分设卧室与客室,配两名僮仆随身伺候,远超明代 “文武官乘轿不得过四人” 的制度,沿途地方官郊迎跪送,藩王亦打破惯例出府相迎;饮食上,他每餐菜肴过百品仍 “以为无下箸处”。私生活方面,他坐拥七位姨太太及众多姬妾,一些官员为讨好他曾为其重金购置艺伎与鹿茸、鹿心血等滋补之物,他更长期饮用海狗肾煲制的汤品,以致药性燥热,寒冬时节无需戴帽,成为京城官员效仿的笑谈。

王世贞《嘉靖以来首辅传》称张居正有 “七位姨太太及众多姬妾”,下属还赠送两名波斯美女。沈德符《万历野获编》亦记载其 “姬妾盈堂”,甚至描述其冬日宴客时以宠姬发髻银壶温酒的奢靡场景。抄家时,弹章指控其 “养妓三十人”。万历十二年他死后被抄家时,除查获巨额金银外,还搜出名琴 7 张、夜明珠 9 颗及大量珍玩,更暴露他曾向冯保行贿的史实,这种 “对人严苛对己放纵” 的双重标准,也成为万历皇帝清算他的重要诱因。

但是说句公道话,张居正实际掌握大明经济大权十年,尤其是退出许多重要改良措施,势必触发利益集团的反弹,因此我们对张居正的一些罪证也不能完全取信。但是看到这些确凿财物后,这时候的万历心态肯定是还是崩了。万历知道张居正对自己双标一定有,但没想到这样会是严重。他的人设彻底塌方。

张居正故居

短短数月后,在万历的亲自批示下,张居正不仅被剥夺所有封号,家产遭抄没,其子孙更陷入绝境 。 十余人因抄家后被圈禁,最终饿死;长子张敬修不堪刑讯逼供,自缢身亡。抄家清单上,黄金一万两、白金十万两的数字,成了万历皇帝判定张居正 “贪腐” 的 “铁证”。张居正不算好人,也不算坏人,然而正是因为无法判断的一些模糊的角色,让历史的烟雾愈加浓重,看不到许多的真相。

张居正去世后,二十一岁的万历正式执掌大明,开启了属于自己的执政时代。此时明朝经济已渐成世界主导,外国传教士来华推动西学东渐,万历甚至开始使用西方自鸣钟,可见其思想并非固守落后。他不仅恢复了中断近百年的 “辅臣召对之典”,更在用人上展现出魄力:万历十一年四月,内阁首辅张四维因守孝辞职,他任命申时行接任,随后否决吏部按资排辈的提议 :吏部拟升边镇有功的郑洛任京营闲职、调任职未久的孙光裕任南京大理寺卿,万历直言 “洛在边镇节省钱粮,边上该用他”“光裕在任未久,如何又推升”,并定下 “今后要紧事不必以资格历俸为则,必推堪任者用” 的原则。(《明神宗实录》)

此后平台议事时,他又针对山西巡按御史的奏折提出独到见解:当申时行未能记全奏折第三条内容时,万历补充 “其三是说方面官也”,并反驳 “边事重大,抚镇不亲历地方,专委小官,岂不误事”,尽显对边防实务的通透。不仅如此,天旱时他亲往南郊求雨,仪式后告诫百官 “天下有司贪赃坏法致上干天和,今后该部慎选官员”,归途中拒绝乘轿,徒步二十里亦不觉累,足见其勤政诚心。(《明神宗实录》)

万历十三年,兵部拟从朝中推荐武官守边防,他再次提出异议:“将才甚难,非经过战阵,何缘识别?” 主张从地方总督、巡抚中选拔 “异才”。面对官员质疑 “事非出于皇上宸断”,他怒言 “如今用人哪一个不是朕主张”,并要求加重对狂妄官员的处罚,彰显执政自主性。(《明史》)三年后经筵结束,他还通过太监向阁臣询问对魏征的看法,当阁臣赞魏征 “犯言直谏” 时,他却提出新见:“魏征先事李密,后从李建成,最后跟太宗,是忘君事仇之人,固非贤者”,其不盲从定论的思考令人惊叹。

正是这份务实与主见,支撑他打出 “万历三大征” 的战果,印证了壮年执政的能力。可惜 “靡不有初,鲜克有终”,后期他因身体病重与性格逆反,长期不见大臣,导致诸多国事误判,留下后世争议。但纵观其四十八年执政,从幼年受教到壮年理政,既有被约束的压抑,也有亲政的作为,绝非 “庸君” 二字可简单概括。

教育上的失败,张居正负有重要责任,也给他自己留下了悲剧的清算,即便如此处置,万历仍不满意。他下旨剥夺张居正 “上柱国”“文忠公” 等封号,将其罪状 “布告天下”,甚至一度想 “开棺戮尸”,只因内阁首辅申时行劝谏 “恐伤先帝(穆宗)之灵” 才作罢。在给张居正的 “罪诏” 中,万历帝写道:“张居正罔上负恩,谋国不忠,虽死,犹当追夺官爵,籍没家产,以儆效尤。” 那个曾称张居正 “先生” 的少年天子,此刻满眼都痛恨,甚至是恶心。

清算张居正后,20 岁的万历帝终于实现了 “事事由朕独断” 的愿望。他亲政初期,确实展现出 “励精图治” 的姿态:万历十三年(1585 年),京师大旱,万历帝 “步行至南郊祈雨”,当着群臣的面说:“天旱由朕无德,亦由官吏贪婪,害民伤和,今后当慎选官吏。” 据《明通鉴》记载,当时万历帝 “身着素服,大汗淋漓,群臣皆感动落泪”;万历十五年(1587 年),他下旨整顿 “奢侈之风”,规定 “官员冠礼、婚丧、车马、衣服,不得逾制”;同年江南洪水、江北蝗灾,他又下令 “免除各地税粮不等,命地方官赈济灾民”这些举措,都透着一股 “摆脱张居正影响,证明自身能力” 的意味。

万历皇帝戎装画像

但万历帝终究没能摆脱张居正的 “影子”。张居正推行的 “一条鞭法”“考成法”,虽在清算中被部分废除,却因 “利国利民”,最终被万历帝悄悄保留;甚至在张居正去世五周年时,万历帝还特意降谕工部,询问 “张居正京中住宅没收后,是卖掉还是租出,租给何人”(黄仁宇《万历十五年》) 这份看似 “无关紧要” 的追问,暴露了他复杂的心态:他恨张居正的 “专权”,却又无法否认张居正的 “功绩”;他想彻底抹去张居正的痕迹,却发现自己的执政风格、对朝政的认知,早已深深打上了张居正的烙印。

万历帝的悲剧在于,他用残酷的清算宣泄了对 “少年被欺辱” 地位的不满,却没能找到比张居正更好的治国路径。亲政后期,他因 立太子问题与群臣对立,逐渐 “怠政”,甚至三十年不上朝;张居正留下的改革成果,也在他的 “怠政” 中逐渐荒废,最终导致大明王朝 “内忧外患” 加剧, 或许,当万历帝晚年躺在病榻上,回忆起那个 “长须及胸” 的 “张先生” 时,心中除了怨恨,还有一丝难以言说的复杂感情。