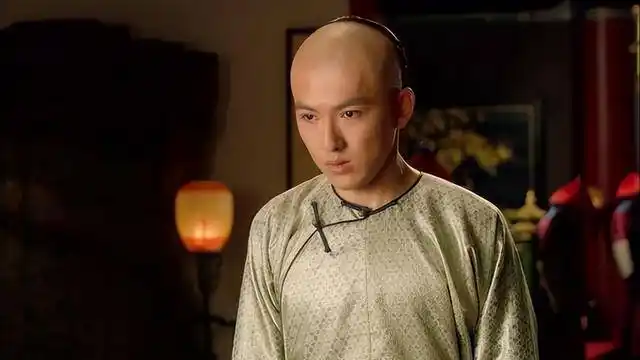

清朝道光年间,张集馨曾担任陕西粮道、四川按察使等地方官员,五次获得道光皇帝召见。他在《道咸宦海见闻录》一书中,详细回忆了每次面圣时,道光皇帝的言谈举止,其中竟然有两次提到了买官卖官的事情。

第一次是在道光十六年,皇帝说:“捐班我总不放心,彼等将本求利,其心可知。科目未必无不肖,究竟礼义廉耻之心犹在,一拨便转。得人则地方蒙其福,失人则地方受其累。”靠花钱当官的人,他们做官的动机是什么,可想而知,就是贪污腐败、追求利润,钱投进去了,至少要把成本挣回来吧。科举出身的官,未必就清廉,至少读过圣贤书,对自己有点要求。犯了错误,还能惩前毖后,治病救人。买官的人往往没怎么读过书,唯利是图,哪里有这些觉悟。

第二次是在道光二十九年,皇帝又发表观点:“不放心者是捐班,他们素不读书,将本求利,廉之一字,诚有难言。我既说捐班不好,何以又准开捐?”道光帝拍手叹息说:“无奈经费无所出”,最高统治者并非不知道卖官的危害,早在登基之初,血气方刚的他就下令停止卖官,想要好好整肃官场,有一番作为。可惜囊中羞涩,朝廷需要花钱的地方实在太多,入不敷出,没办法,只好又学习列祖列宗,开始了卖官鬻爵的勾当。

虽然候选人的素质很低,将来鱼肉百姓、搜刮民财的事完全可以预见,但经不住来钱快呀!不卖官就没有银子,前方将士谁还为你卖命?民工谁还去修河堤、堵决口?不卖,朝廷现在就要垮了,卖了若干年以后再跨,没准眼前的危机过去了,清廷又缓过来了。看到皇帝无奈的神情,张集馨拍马屁说:“皇上不得已之苦衷,海内臣工,无不深悉;且皇上克勤克俭,即准捐资,亦不过为地方黎民计耳!”万岁爷那都是迫不得已,这么做也是为了天下百姓呀!大家能够体会到良苦用心的。

清朝搞买官卖官这种事,由来已久,早在顺治年间就开始了。怎么刚刚入关就不学好呢?当时刚刚经历明末战乱,经济凋敝,人口锐减,南明政权也没有平定,百废待兴,到处都需要财政支出,不就得想方设法迅速搞钱嘛。等到康熙年间,清廷又开始卖了,这回是吴三桂发动了三藩之乱,战火迅速席卷至云贵、中南地区,军费开支庞大,康熙皇帝也不得不卖官。后来乾隆时期,搞了个十全武功,从财政角度看,打仗就是烧钱,清廷又开始卖官作为补充,虽然当时处于鼎盛时期,但一亿多两白银的开支也不是小数目。

真正让清政府财政走下坡路的还是白莲教起义,时间长达八年之久,宣告康乾盛世彻底结束。嘉庆皇帝砸了壹亿五千万两银子,总算把反抗镇压下去。道光年间平定新疆张格尔,还有苗民、瑶民及其他地方的起义,又花了四千多万两白银。与此同时,各地河流也是不停地泛滥,道光朝前十几年,光修河就花了四千多万两白银。等到咸丰年间,更是多事之秋,太平天国运动、英法联军进京,军务、赔款,花钱更是如流水,以致驾崩时,咸丰皇帝都没有钱修建陵寝。“各省军饷又非倚捐纳不可”,为了钱,地方官府也开始设局筹办卖官。光绪年间,更是“无一日不开捐”,因为“无一日不需款”。

用钱的地方越来越多,收上来的税费却越来越少,嘉庆十五年,户部上奏各省欠朝廷一千五百四十万两白银,两年后这一数字变为一千九百多万两。对此,嘉庆皇帝认为是各地督抚催征不利,“疲玩尤甚”,实际上各地民生艰困,百姓水深火热,破产者越来越多,税源逐渐丧失,民欠当然增加了。道光二十三年,户部库银失窃,《南京条约》刚签定又需要赔款,黄河大决口,面对财政危机,道光皇帝要求各地“过紧日子”,“所有大小工程及支领款项,遇有可裁减者即行裁减、可节省者即行节省”,所有能停工的项目都停工,能省的钱全部都省。卖官自然是解燃眉之急的救命稻,也是门不小的生意。

为保证买官卖官工作的有序、顺利推进,户部设立了捐纳房作为归口管理部门。虽然大家都知道朝廷是在卖官,但朝廷既要获得经济利益,又要顾及面子!美其名曰“捐纳”,捐了一个官,不知道的还以为是无偿的。卖官毕竟不体面,捐纳房也不是一个正式的机构,属于临时性质,负责管理的官员是兼职,主职不在这里,所以对捐纳房的工作也不上心,能偶尔过来视察一下就不错了。部门的主要工作都由书吏负责,他们都是编外人员,相当于临时工,朝廷连工资都不愿意支付给他们,只发“饭食银”,也就是伙食补贴,办公用的笔墨纸砚竟然都得自备。收入微薄还没地位,真是辛酸极了,利用职务之便进行贪腐,也就容易发生。

如果你想要买官,除了准备银子外,首先要自证清白,证明自己没有违法乱纪、偷税漏税等不良行为,还要找京城里同乡的官员担保,相当于政审环节。然后拿着银子,去户部走流程,委托中介,到处花钱打点关系,最后获得一张盖有公章的证明执照,上面写有个人信息、捐纳名目等等。以后吏部在选人用人时,根据户部颁发的执照进行安排。至于捐官的具体内容,那是花样繁多,只有想不到,没有做不到的。

比如有捐升,就是花钱升官,像知县、知府甚至道台都可以买,类比今天,相当于花个八九十万可以做县长,花个几百万可以当市长,家里要是有钱,不得体验体验,过过瘾。没钱的也可以先借钱,等上台了多搜刮点民脂民膏,不仅把债务还清了,还可以盈利。捐加级、捐衔就是提升职级还有头衔,顾名思义,有的盐商特别土豪,给家人都买个头衔,轻轻松松。捐监就是买国子监的监生资格,有资格参加科举考试,博取功名。如果当官时受处分了,被降低职级或者革职回乡了,可以捐减、捐复,通过金钱手段撤销处分,甚至官复原职。

随着花钱捐官的人越来越多,职位数量已经不够用了,供过于求,捐知府的已经突破千人,捐知县的数千人,全国也就1000多个县。再加上正常科举、军功途经上来的,队伍过于庞大,因此,吏部只能加强选人用人工作,积极考察后备干部,形成接班梯队。有的人也许等个几十年,也等不到任命通知。这个时候,可以花钱捐免候补,就是氪金,直接让你上任,跳过漫长的排队阶段。还可以捐插队,原本前面有10个人才轮上你,现在使完银子,还有5个人就能轮上了,是不是很贴心。假如吏部真准备任用你了,安排到偏远小县城做父母官,你不愿意去,想到发达的地方,可以选择改捐,更换到其他地方任职,想要指定当然还需要额外花钱。

提供的服务是不是琳琅满目,总有一款适合你?为了挣钱,朝廷真是无所不用其极。你以为花钱就一定能办成事?too young too simple!户部颁发的证照可能是书吏伪造的!道光年间,就查出有3400多名捐监贡的人,领到的凭证是假的,钱都被书吏贪污了,压根没有进到朝廷的腰包,不得不说,水真是太深了。道光皇帝担心涉及的人太多,影响面太广,下令只倒查到嘉庆二十一年,再之前的就不过问了,这段时间担任过户部尚书的,都要追究责任。

卖官好比饮鸩止渴,虽然可以立即获得经济收入,但对于政权的危害是不可估量的。最悲哀的莫过于皇帝明知道这样做不对,瞧不起那些买官的人,又还是得乖乖卖给人家,大清不能亡在自己手上,要把定时炸弹击鼓传花般传下去,直至革命枪声响起的那一刻。