唐朝亡于藩镇,藩镇之祸起于唐玄宗,所以唐玄宗就是罪魁祸首。这是很多人的观点,但其实弄懂了藩镇的本质后,您就会另一个结论:换谁当皇帝也跨越不了藩镇的陷阱!

藩镇之所以无法根治,原因就一个:本质上,藩镇进化成了庶族阶级依附的母体,并以摧毁豪族集团的母体大唐帝国为终极目标。它从诞生到发育、壮大,大致经历了以下五个阶段。

第一阶段:从府兵到募制,藩镇的沃土良田没有募兵制就是没有藩镇,而在募兵制之前,大唐实行的府兵制,那么大唐为何要“改府为募”呢?

所谓“府兵制”就是一种“兵民分离”、“兵民合一”的军事制度。您大概糊涂了,既“分离”又“合一”,这不是自相矛盾吗?

其实这里的“分离”是指朝廷将百姓的户籍划分成了“军籍”和“民籍”两类,二者独立管理,这就叫做“分离”。这其中,民籍有地方管理,军籍有朝廷直管,只有拥有军籍的人才有资格穿军装。

所谓“合一”,是指这些士兵其实不是“职业兵”,他们“亦兵亦农”,“战时为兵,闲时为农”,兼具两种身份。

李世民在位期间设立了两百多个折冲府来管理府兵,这些府兵承担着从宫廷宿卫到戍守边疆,以及各种作战任务。

府兵制最大的好处是兵源固定,而且节省开支。唐初的士兵服役基本上是义务的,甚至连服装、差旅费、食宿费都要自掏腰包。

问题来了,府兵们靠啥生活?这倒不是府兵们“政治觉悟高”,而是背后有巨大的利益——土地和免税政策。

一个府兵可获得大约400亩地,即便将来退役了,也可以获得一半左右的“永业田”。也就是说,一户农民只要有一人参军,就可以赚取养活全家几辈人的永久产业。

除此而外,府兵的田是不需要纳税的,其家人也不需要服徭役,可谓一人穿军装,全家都享福。更重要的是,一个府兵平均每年的服役时间还不到半年,大部分时间都可以在家种地。

当然,府兵还有一些隐形福利,比如某些好差事也会有补贴,充当宿卫兵马时经常接触上流社会,机会多。

总之,府兵虽然是“义务兵”,其实背后的利益太大了。那么,看起来两全其美的府兵制为何破产了呢?原因很简单,土地资源枯竭了。

府兵制诞生于西魏,至唐朝初年,百年间战乱不断,人口骤减,大量的土地荒芜,土地资源极其丰富,这就是的根基。

随着社会生产的恢复,人口暴增,闲置土地逐渐没了,伴随着豪族集团对土地的兼并,公田资源也日渐枯竭,府兵制就成了空中楼阁。

开元十年(722年),唐玄宗接受朔方节度使张说的建议,裁撤20万府兵,又从地方募兵13万,组成“彍骑卫队”,这件事可是募兵制的起端。

事实证明张说的判断非常准确,由于府兵们的福利下降,造成士兵大量逃亡,战斗力不足,而募兵虽然会增加朝廷开支,但士兵的战斗力会倍增。

从那以后,唐朝的“府兵制”就名存实亡了,尝到甜头的唐玄宗开始全面实施募兵制。可是谁也没注意到,这个积极的势头其实就是藩镇毒瘤的沃土良田。

第二阶段:兵源本地化,不经意撒下的毒种府兵制的兵源主要集中在两京,士兵们去边疆服役属于“出差”,而募兵制基本上采取“就近录取”的原则。

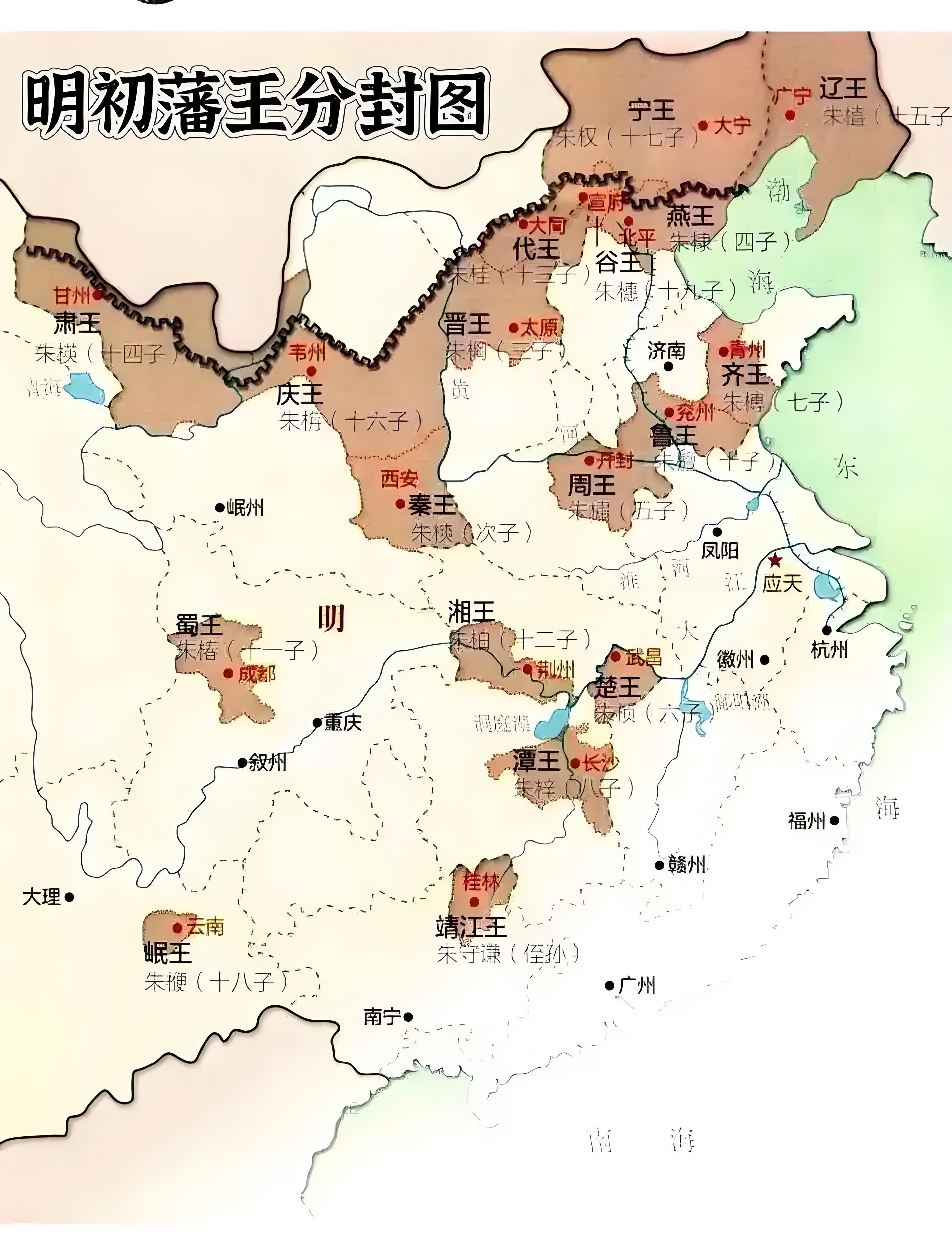

唐初的北部边疆占了70%的军力,因此形成了以平卢、范阳、河东、硕方、河西、陇右北方六大藩镇,而这些地方长期处于战争状态,因此民风彪悍,兵源的质量极高,于是边军开始在“本地化”的道路上狂奔。

这就带来一个隐患——向心力的逐渐缺失。

凡事有一利必有一弊,以前的府兵生活在大唐的腹心,对朝廷的忠诚度要远高于募兵。尤其当那些募兵还夹杂了大量的胡人时,更加速了这种向心力的缺失。

更可怕的是,出于成本考量,朝廷的物资调配也从中央调拨变成了本地就近供应,这使得朝廷的存在感削弱。

士兵们生于本地、食于本地,所有的利益都在本地,朝廷就成了一个模糊的符号,请问他对朝廷的情感维系在哪里?于是士兵只知上级,不知朝廷。

第三阶段:朝廷与地方的割断,怪胎发育期如果仅仅是中下层士兵对朝廷的忠诚度下降还好办,麻烦的是作为藩镇的最高统帅,他们也开始离心离德了,而导致这一恶果的无疑是李林甫的一个建议。

李林甫对唐玄宗说,咱汉人不适合当节度使,他们与朝廷的利益关系千丝万缕,文武勾结就是个大麻烦。胡人单纯,在朝廷没利益,又善战,好控制,所以嘛,应该节度使要用胡人,同时杜绝节度使入朝为官。

唐玄宗竟然接受了,当然,我们也不能粗暴地说李隆基糊涂,他确实也饱受汉人节度使的“折磨”。

在此之前,节度使都是从朝官中选派,如果谁的战功突出,便可以入朝为相,此所谓“出将入相”。

这种模式最大的好处是节度使们的根本利益在朝廷,出镇对他们来说是“镀金”,不大可能因为手上有兵权就三心二意。但随着王忠嗣事件的爆发,以及皇甫惟明与韦坚的交接,让唐玄宗产生了不安全感。

唐玄宗被李林甫的“妙计”戳中了最脆弱的那一部分,于是以安禄山为代表,一大批胡人将领取代王忠嗣等汉将,手握边军大权。

与此同时,那些在中高层历练的汉人将领们被断送了升迁之路,甚至回归朝廷的路。

这个格局,等于一刀斩断了朝廷与藩镇之间的纽带。从那以后,藩镇变成了独立于朝廷而自我发育的个体,严重一点说,他们具备了“第二朝廷”的雏形。

第四阶段:节度使土皇帝化,藩镇化茧成蝶客观讲,前面四个阶段唐玄宗本人的责任不算大,府兵制的破产是历史必然,本地化也是募兵制的必然结果,朝廷与藩镇的割裂虽说不妥,也是当时现实条件的一种尝试,算不得大罪。

唐玄宗最大的责任就在于没有意识到问题的严重性,相反却不断给节度使更大的权力,以至于他们竟然成了“土皇帝”。

节度使的权限有多大,咱们以安禄山为例,此人身上的职务一大堆,平卢节度使、范阳节度使、河东节度使、御史大夫、营州都督、骠骑大将军、左仆射、闲厩群牧都使、河北道采访处置使……数不胜数。这些职务让他除了全面掌握三镇的军政大权外,还兼具河北道的人事权、物资调配全,以及全国的战马分配权。

同时,安禄山又大耍权谋,买通了监军、使臣,让他摆脱了朝廷有名无实的监督,并进化为名副其实的土皇帝。

当唐玄宗发现其中的危险时,他竟然不是修正,而是企图靠感情牌拉拢安禄山,结果导致大厦倾危。

安史之乱后,河朔三镇率先发难,将唐代宗、唐德宗打成了鸵鸟,以至于他们竟然上演了“四国相王”的戏码。从那以后,藩镇成了独立于皇权的事实存在,并一路蔓延。

黄巢起义爆发后,藩镇毒瘤迅速在全国扩散,即便彼时的藩镇已经被割成了碎肉,但每一块肉渣都沾染着毒素,无人再听唐王朝的调遣。

第五阶段:庶组阶级的依附,藩镇脱胎换骨从历史的轨迹来看,安史之乱后,唐代宗似乎有机会消灭藩镇,但启用安史乱将盘踞河朔是个巨大的失误。不过我不同意这个观点,一则唐代宗的行为有迫不得已的地方,二则即便没有河朔,藩镇割据也是历史的必然。

前面四个阶段讲述的只是藩镇显在的发展史,但还有一条潜在的变化,那就是藩镇的阶级特性变了,成了庶组阶级依附的母体,从此藩镇脱胎换骨了。

唐朝就是一部豪门士族阶级的历史,是一群以两京为中心的五姓七望为代表的豪门家族的历史。这些家族被以法律的手段赋予了世代承袭的政治地位,并霸占了大唐帝国所有上层资源。

与此同时,大量的庶组阶级进阶无门,成了一群饱读诗书却只能游走在官场门槛以外的流浪群体。

这很可怕,要知道,这些读书人不是普通的老百姓,他们有知识、有见识、有抱负,堪称国之栋梁,比那些靠门第出身的豪门子弟要强一百倍。您可以想象,当他们觉醒时,社会将会产生地动山摇的革命。

您可能说,大唐不是有科举制吗?确实有,但彼时的科举公平性跟宋朝以后没法比,它只是进阶的入场卷之一,而不是唯一,要想入门,乃至飞黄腾达,还是要看出身。

于是这群人便开始寻找出路,竟然发现藩镇这个独立王国有自己的小天地,于是他们毫不犹豫地“卖身其中”。

安禄山的举兵就跟这个人群的蛊惑煽动有很大关系,比如严庄、张通儒、高尚、李史鱼,甚至包括安禄山的老领导张守珪的儿子张献诚、薛仁贵的孙子薛嵩。

这些庶组阶级的政治诉求很清晰,他们就是要推翻豪门集团的政治垄断,因此他们是事实上站在了大唐帝国的对立面。

自古农民起义为何难成大事?因为没有政治理念,而庶族阶级的加盟帮藩镇完成了质变。从那以后,藩镇就有了顺应历史潮流的政治驱动力。

当然,豪门集团不会轻易退出历史舞台,他们被庶组阶级取代的过程历时二百年,直到北宋建立才真正标志着“庶组阶级的春天”来了。

这样一个生命力顽强的藩镇集团,于大唐来说是个毒瘤,于庶组阶级来说难道不是母体?于历史的趋势来说何尝不是一个进步的力量?

评论列表