你是否也有过这样的疲惫——

你全力以赴去爱一个人,到最后却换来一句“别管我”;你用尽心思维系关系,却发现对方早已在心里走远;你在亲情里付出所有、在爱情中低声下气、在职场里拼命讨好,最后却只收获了“没被理解”。

我们总以为,只要足够努力,关系就会回报温暖。可现实是,越是用力,越是疲惫。越是言语滔滔,越是渐行渐远。

老子早已洞见一切:

“知者不言,言者不知。”

真正懂得的人,不急着表达。真正有爱的关系,也无需多言。

01

01越说越远,原来是因为“不懂”

朋友阿璇最近总在为她的母女关系发愁。

女儿刚上高一,她每天早上追着叮嘱:“吃早餐了没?今天数学别丢分!”晚上又念叨个不停:“别老刷手机,好好复习!”她以为这是“爱”,可女儿却越来越沉默,甚至把自己反锁在房间里。

有一次我陪她散步,她满脸苦涩:“我那么操心,她为什么总觉得我烦?”

我轻声说:“或许,她不是不需要你的爱,而是需要你安静地在。”

老子说:“多言数穷,不如守中。”话一多,情感就乱了;意一强,连接就断了。

很多时候,真正的懂得,不是你说了多少,而是你有没有静下来听她说。

懂,是一种温柔的沉默。不试图灌输,只是陪伴。不急于改变,只是接纳。

02

02一味付出,其实是在“夺权”

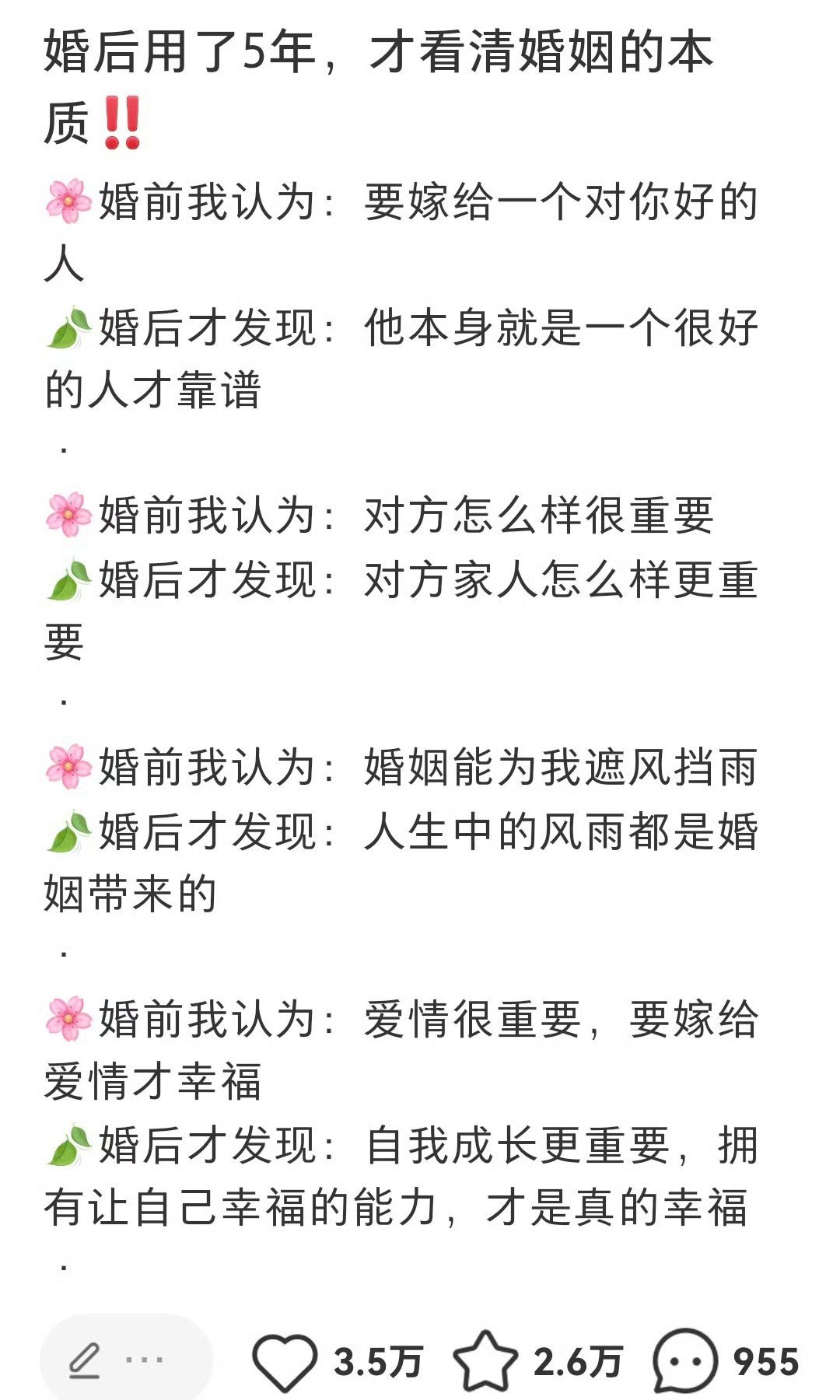

有位学员分享了她的婚姻故事。

结婚十年,她几乎承担了所有家务——早起做早餐、晚归烧晚饭、周末打扫、节日操持……她以为这样就能换来稳固的幸福。

但丈夫却越来越冷淡,常常加班不回家。

直到某次她出差一周回来,发现家里竟被打扫得一尘不染,冰箱里备好了几天的饭菜。丈夫笑着说:“其实我也能做,只是以前轮不到我做。”

她那一刻突然明白:原来,自己的“付出”,成了对方无法靠近的理由。她什么都做了,却没留一寸空间给他参与。

老子言:“圣人处无为之事,行不言之教。”意思是,最高明的教导,是在你不说、不做的时候,自然地传达。

一段关系,如果你做尽一切,另一方只剩旁观;而当你留白,对方才可能走近。

所谓“无为”,不是不作为,而是给出成长的位置、尊重的余地、和一份迟到的信任。

03

03真正亲密的人,始终保持“刚好的距离”

我曾认识一对老夫妇,已近古稀,仍每日携手散步。

他们的生活像两条并行线:先生早起练字、下棋,太太则在阳台养花、做手工;中午一起做饭,晚上一同看书,从不干涉彼此的节奏。

有人笑他们“不够恩爱”,太淡。但他们相视一笑:“你忙你的,我自在我的,不比天天腻在一起舒服多了?”

他们的默契让我想起老子那句深远的话:

“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。”

这不是冷漠,而是一种高级的边界感。

真正成熟的关系,不是融为一体,而是各自成林,相互守望。就像两棵树,各自扎根,枝叶交错,却不缠绕。风来并肩抵抗,雨停各自生长。

真正长久的亲密,不是每天腻在一起说不停的话,而是即便沉默不语,也能感知彼此的温度。

04

04老子的四句关系智慧:沉默即慈悲

那么,如何在关系中活出“知者不言”的智慧?

老子从来不是劝人沉默,而是教我们更高级的表达方式:

用感受代替说教别说“你这样做不对”,试着说“我有点担心”;不是强加“你应该”,而是真诚地“你觉得呢?”沟通不是比逻辑,而是共享感受。用空间代替控制允许对方尝试、犯错、成长;也给自己留一点时间,呼吸、反思、独处。好的关系,不是牢笼,是可以自由出入的花园。用陪伴代替建议有时候,沉默的陪伴,比千言万语更动人。一个理解的眼神、一顿不声不响的晚餐,胜过“你该这样”的十次说教。用成长代替索取不再期待别人“给我什么”,而是专注于“我成为什么”。你成为光,自然能吸引温暖的回应。 尾声:当你成为爱本身,关系才不会走散

尾声:当你成为爱本身,关系才不会走散为什么你越用力,关系越糟糕?

因为那份“用力”背后,藏着控制、索取,甚至潜藏的优越感。“你需要我”“我比你懂”“我为你好”……都可能在无形中筑起墙。

老子说:“知人者智,自知者明;胜人者有力,自胜者强。”人最该修的关系,其实是和自己的关系。

你愿意停下来倾听吗?你能放手让别人尝试吗?你是否愿意成为一个温柔、独立、宁静的人?

关系的真相从不是靠“说”赢得的,而是靠“懂”慢慢流淌出来的。

愿你在爱的路上,少一点说教,多一点理解;少一点执念,多一点温柔。

愿你最终成为一个不再追问“为什么没人懂我”,而是悄悄去“懂别人”的人。

因为你懂了,关系就顺了。