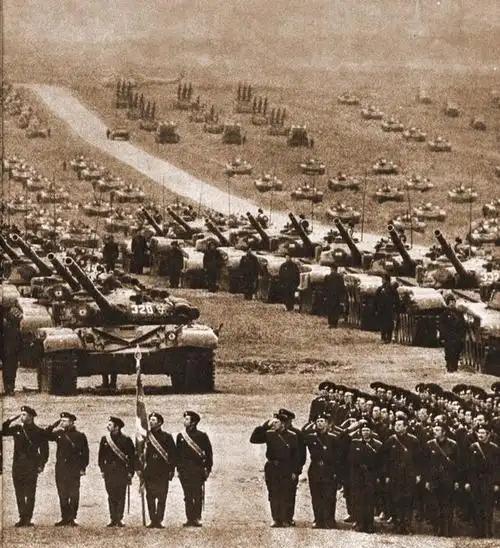

当初苏联不打中国,压根不是因为怕了,真实原因回想起来令人胆寒,温老表示:“1969 年那阵中苏边境闹得特别凶,苏联没动手可不是怕咱们,是算完账发现,真打起来就是跳火坑!”怎么说跳入火坑了呢?算一笔账就清楚了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1969年,冷战的阴影笼罩着全球,中苏边境局势一度紧张到令人心惊,人们普遍认为,苏联不敢开战中国,是因为它害怕中国强大的军事力量。 可是回顾历史,事实并非如此简单,苏联当时并非因为“害怕”中国,而是通过周密的战略分析,发现发动战争的代价远远超出了可能的收益,甚至是一场“跳火坑”的冒险。 苏联并不是没有军事力量,事实上,那个时期的苏联拥有一支庞大的军队,地面战术也极其强悍,可面对中国这样一个广袤的国土,苏联必须考虑的,不仅仅是初期战斗的胜利,更重要的是长时间作战带来的巨大后勤压力。 中苏边境的距离极为辽阔,尤其是大部分地区地形复杂、交通不便,山脉和荒原交错,苏联军队的补给线将面临巨大的挑战,在那种情况下,即使短期内能够集中兵力取得局部胜利,一旦战争拖延,苏联也无法承受如此庞大的后勤消耗。 苏联领导人深知,战争的胜利不仅仅是依靠军事力量,更需要强大的后勤保障,想象一下,数百万军队在中国广袤的土地上展开战斗,物资补给难以满足,士兵的战斗力将大打折扣。 对于苏联来说,这不仅是一个战略问题,更是一个不可忽视的经济负担,长途运输、物资补给,甚至连基础的生活保障,都可能成为决定战争走向的关键因素。 与此同时,中国的核能力也不容小觑,虽然1969年时,中国的核技术还处于初期阶段,但中国已经成功进行了首次核试验,证明了自己具备了一定的核反击能力,苏联的军事分析员们很清楚,一旦战争爆发,中国必然会动用核武器进行反击。 当时苏联的核武库庞大,但中国的核潜力同样在不断增强,核战争的代价是任何一个理性国家都不愿意承担的,即便是苏联拥有强大的核武力,但面对中国的广袤疆域和不断增长的核反击能力,苏联也不得不打消了全面核打击的念头。 再者冷战背景下的国际环境,也让苏联不得不小心翼翼地权衡战争的风险,美国与苏联的对峙正处于高峰期,苏联不得不将大量兵力和资源投入到与北约的对抗中。 美国一旦察觉苏联在东线的军事行动,必然会迅速做出反应,在欧洲和其他地区加大对苏联的军事压力。 对于苏联来说,两线作战无疑是最大的战略失败,如果将所有资源投入到与中国的战争中,不仅会导致西线防线的空虚,更可能给西方国家提供反攻的机会。这是苏联无法承受的战略风险。 不仅如此,苏联的经济状况也让它在军事开支上的负担加重,虽然1969年苏联的GDP增长,但其经济结构依然十分脆弱,长期的军备竞赛已经让其财政压力山大,若再投入大量资金开展一场全面战争,国内经济可能会陷入无法承受的困境。 苏联的粮食生产尚未稳定,民生问题也依然突出,若发生战争,必然会导致物资供应紧张,甚至引发民众的不满和社会动荡,这也是苏联领导层所不愿冒的风险。 在这样复杂的多重压力下,苏联最终选择了放弃战争,转而通过外交途径解决与中国的争端,通过一系列的谈判和调解,苏联希望避免与中国爆发全面战争,这个决定虽然看似是妥协,实际上是苏联战略的深思熟虑。 无论从军事角度、经济负担,还是国际局势的影响,苏联都发现,全面开战不仅仅意味着与中国的冲突,更可能导致全球范围内的战略失衡。 对于中国而言,这场危机的回避,离不开它在国防上的准备和外交上的灵活应对,中国深知,单纯依靠外交手段无法平息苏联的敌意,必须做好军事备战。 通过加强边防建设、提升军队的战备水平,并通过三线建设等举措保障了国防安全,同时中国灵活的外交策略,也在一定程度上缓解了外界对中国的敌意,特别是对苏联的震慑作用,使得苏联在一定程度上感到恐惧。 1969年的中苏边境对峙,回顾起来并非单纯的军事较量,而是涉及到多方面战略考量的博弈,苏联之所以选择不开战,并非因为畏惧中国的军事力量,而是因为深思熟虑后,认为开战将是一个充满风险的陷阱。 在冷战的背景下,苏联必须权衡各方压力,不仅要考虑军事胜算,更要顾及经济负担、国际舆论和战略安全,因此避免战争、选择外交解决争端,才是苏联最终的理性选择。 这场危机也给了我们一个深刻的启示,国与国之间的关系往往复杂多变,战争的决策背后,往往蕴藏着深刻的战略智慧,避免战争的智慧,才是维护和平最有效的手段,在如今的国际局势中,外交与军事的博弈依然是各国领导人必须面对的重要课题。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!