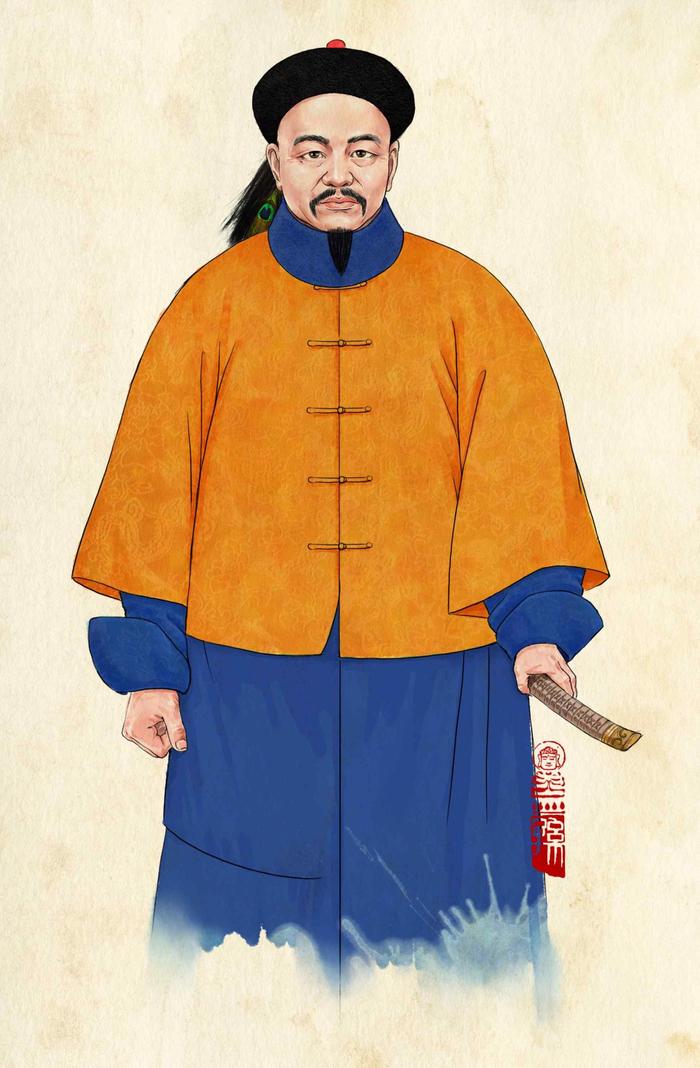

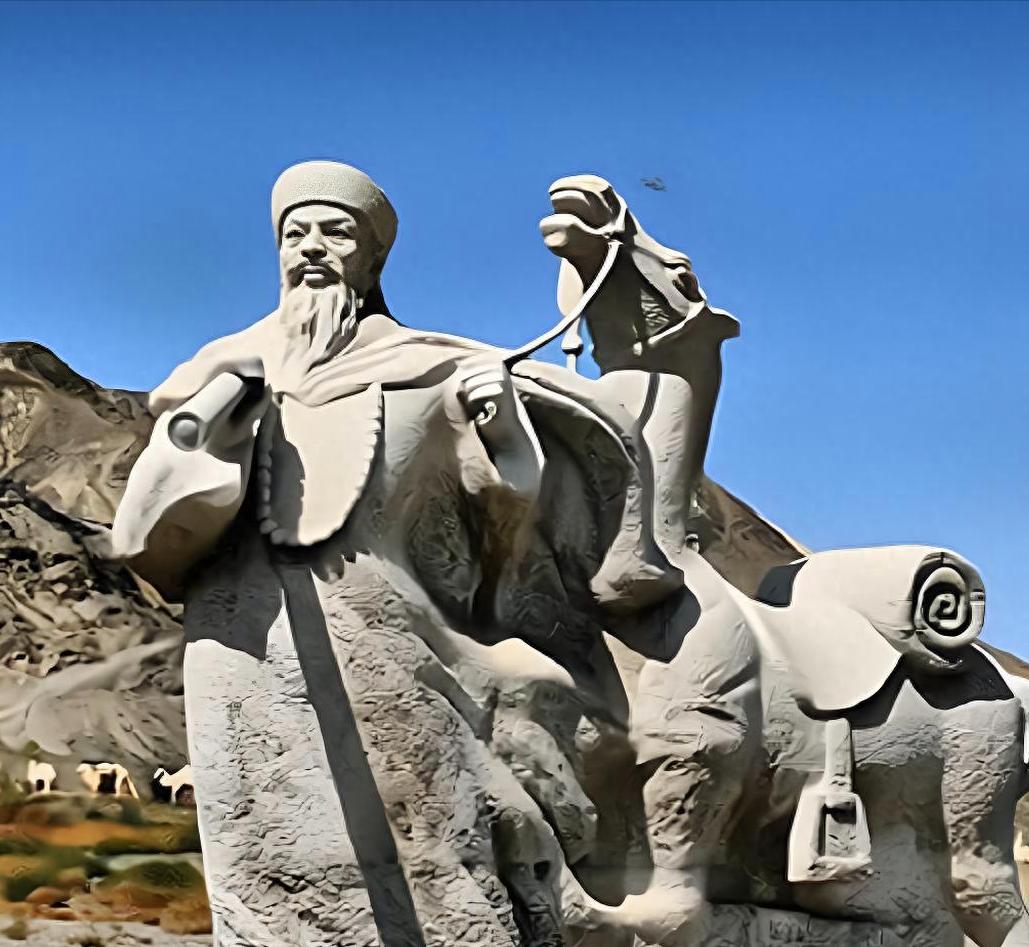

1882年,慈禧太后说:“让你当两江总督,知道为什么吗?”左宗棠答:“去清理李鸿章的势力,”“明白就好。”左宗棠并未照办,而是枪口对外。带200亲兵视察上海防务,过外国租界时命令:刀出鞘、枪上膛,谁敢阻拦,格杀勿论。 1881年左宗棠收复伊犁后,清廷将其调任两江总督,核心任务是整顿东南海防——1882年沙俄在西北仍有异动,法国觊觎越南进而威胁西南,上海作为通商枢纽,租界内外国势力渗透已危及海防。 很多人觉得左宗棠和李鸿章是死对头,实则两人分歧在施政理念而非私人恩怨,1882年李鸿章主导北洋海防,左宗棠则侧重南洋,清廷的布局是“南北呼应”而非“相互倾轧”。 左宗棠到两江后,甚至重用了李鸿章提拔的淮军将领潘鼎新,只因潘鼎新熟悉上海防务,这足以说明他绝非意气用事之人。 上海租界的局势,才是左宗棠“动真格”的根源,1843年上海开埠后,英、法、美租界逐渐形成“国中之国”,不仅拒绝中国军队进入,还包庇走私军火的洋商。 1882年海关数据显示,仅上海租界就有3000多支洋枪通过走私流入内地,部分甚至落入匪患手中。更严重的是,外国军舰常年停泊黄浦江,直接威胁江南制造总局的安全。 1882年深秋的那次巡视,细节比野史更震撼。左宗棠带的200亲兵,是他亲手训练的“恪靖营”精锐,每人配备后膛步枪和腰刀,还携带4门小型火炮。 行至租界边界时,英国巡捕以“华人军队不得入内”阻拦,亲兵当即列阵,火炮对准租界入口。左宗棠掀开车帘怒斥:“此乃中国土地,我为两江总督,巡防疆土天经地义!” 最终英国领事亲自出面致歉,允许左宗棠带兵巡视,更关键的是,这次行动并非摆姿态,而是后续整顿的前奏。 左宗棠随即发布三条禁令:租界内洋商必须登记军火库存,违者没收;外国军舰停泊黄浦江不得超过72小时;江南制造总局周边3公里划为“军事禁区”,外国人员未经许可不得靠近。 这些措施直接戳中外国势力的利益,却得到清廷支持,只因海防已迫在眉睫。 他的“枪口对外”更体现在实打实的海防建设上,任两江总督期间,左宗棠将江南制造总局的步枪产能从每月500支提升到1200支,还仿制出法国新式后膛炮。 更难得的是,他打破派系偏见,重用李鸿章旧部、淮军将领刘铭传,让其主持台湾海防,两人联手修建的基隆炮台,后来在1884年中法战争中成功击退法军舰队。 对比同时期的朝堂乱象,更能凸显左宗棠的格局,1882年的清廷,大臣们还在为“海防”与“塞防”争论不休,部分官员甚至主张“放弃新疆保东南”。 而左宗棠既收复了新疆(1881年签订《中俄伊犁条约》收回伊犁),又主动整顿东南海防,提出“塞防与海防并重”的战略,这也是他不搞内斗、专注抗外的核心原因——国家边疆已危如累卵,根本没时间搞派系倾轧。 有个鲜为人知的细节,能说明他与李鸿章的真实关系,1882年冬,李鸿章致信左宗棠,请教江南制造总局的技术升级问题,左宗棠不仅详细回信,还派自己的技术幕僚赴天津协助。 两人在信中从未提及“派系”,只谈“如何仿制新式火炮”“如何训练水师”。可见所谓“死对头”,更多是后世对历史的简化解读,在国家利益面前,两人不乏协作。 这次两江任上的“对外强硬”,也为后来的历史埋下伏笔。1884年中法战争爆发,左宗棠在两江部署的海防体系发挥关键作用,法军始终未能突破长江口防线;他训练的恪靖营开赴西南前线,在镇南关战役中重创法军。 可以说,1882年的一系列举措,为两年后的抗法战争奠定了军事基础。 有人说左宗棠“枪指租界”是鲁莽之举,实则是精准拿捏了外国势力的软肋。1882年沙俄在中亚扩张,英国急于拉拢清廷牵制沙俄,不愿与中国彻底交恶;法国则专注于越南,无力在上海挑起事端。 左宗棠通过《申报》提前释放巡视消息,就是算准了列强的利益矛盾,这种“借势而为”的外交智慧,远比“硬拼”更显高明。 左宗棠1882年的选择,是晚清少数清醒者的缩影。在朝廷内部派系林立、外部列强环伺的背景下,他没有陷入“内斗旋涡”,而是牢牢抓住“海防”这一核心矛盾,用军事威慑和实业建设强化国防。 这种“不搞内耗、枪口一致对外”的格局,正是晚清最稀缺的精神,也让左宗棠超越了单纯的“派系领袖”,成为真正的国防战略家。 回望这段历史,最值得深思的不是“剑指租界”的霸气,而是左宗棠对“国家利益优先”的坚守。在复杂的政治环境中,他始终能分清主次矛盾,不被派系斗争裹挟,专注于解决真实的国防危机。 这种清醒和格局,不仅在晚清难能可贵,放到今天也依然有着深刻的启示意义。

评论列表