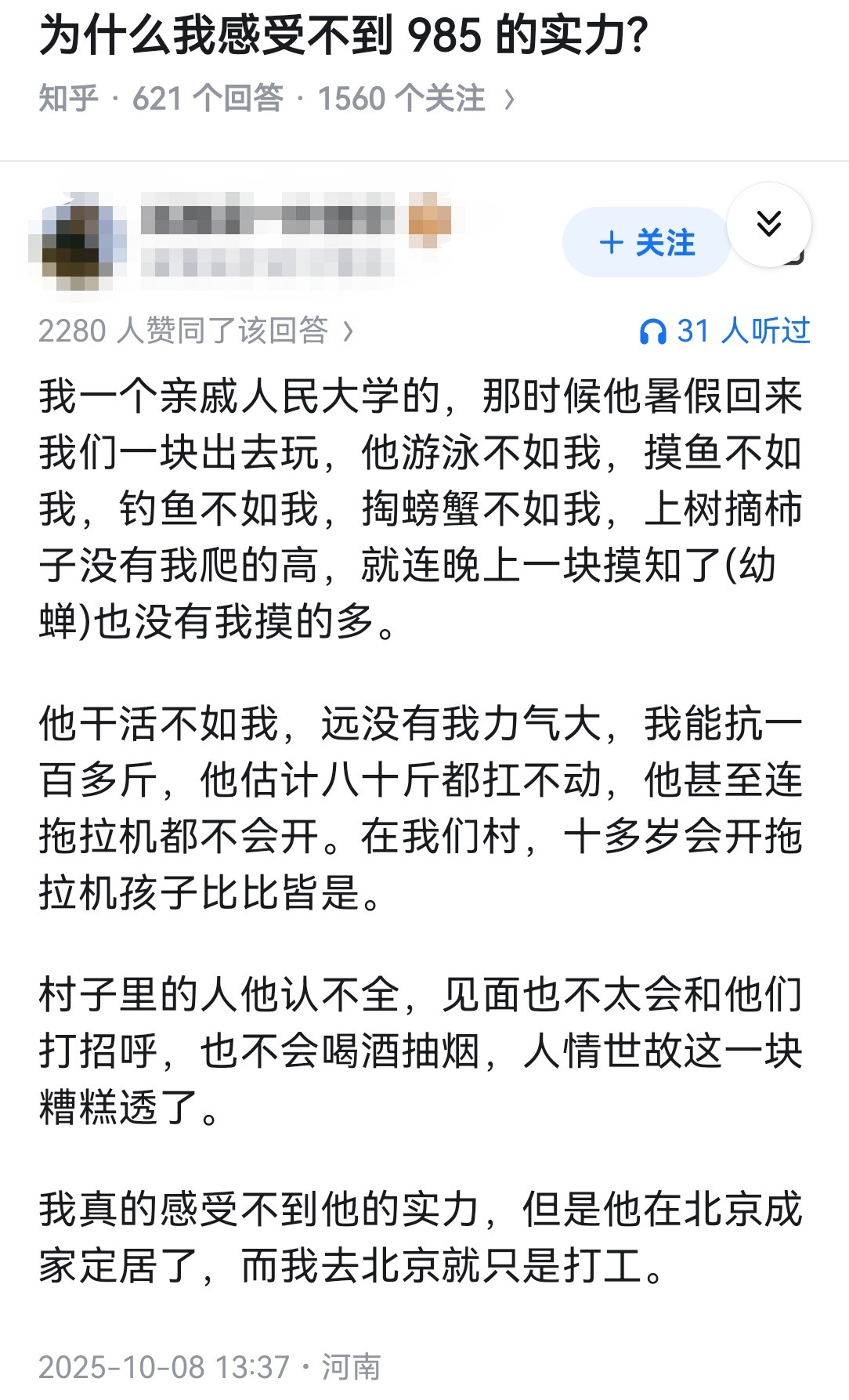

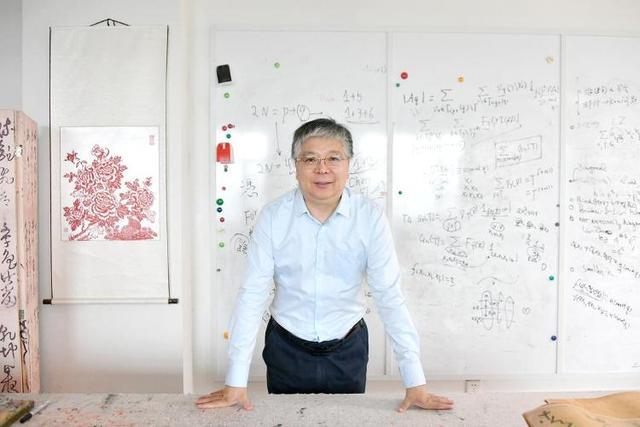

[院士名片]

刘建亚,山东大学讲席教授、国家杰出青年基金获得者、教育部国家重大人才计划入选者、首批国家教学名师。

刘建亚长期致力于解析数论研究,率先突破了自守L函数亚凸界问题等长期悬而未决的难题;创造性地构建了新的研究框架,巩固并拓展了中国解析数论的国际领先地位。先后获得国家自然科学二等奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、全国创新争先奖、山东省科学技术最高奖等荣誉。

11月21日,2025年两院院士增选结果正式揭晓,山东大学讲席教授刘建亚当选为中国科学院院士。深耕解析数论领域四十载,刘建亚用对科学的纯粹,执着追逐真理之光,在攻克诸多世界级难题的同时,传承中国数论学派薪火,成为照亮后辈前行之路的学术灯塔。

这份荣誉的背后,是持续不断的学术突破。就在今年6月,刘建亚刚刚斩获2024年度山东省科学技术奖最高奖,他当时动情地表示:“这个奖是授给了数论,也是授给了数学。”

刘建亚的研究领域是数论,他通俗地解释为“研究1、2、3……这些整数性质的学问”,简单的定义背后,藏着极其复杂的命题证明过程。黎曼假设、哥德巴赫猜想等世界级难题都隶属这一领域。

中国数论学派曾在该领域书写辉煌,刘建亚的恩师、著名数学家潘承洞就曾证明命题“1+5”,后与王元各自证明“1+4”,陈景润则证明了“1+2”,一步步逼近哥德巴赫猜想的核心。

不同于前辈对经典问题的攻坚,刘建亚将目光投向了更复杂的非线性问题研究。“数论的整个范围好像一个丰富多彩的果园,家喻户晓的‘哥德巴赫猜想’就是一棵苹果树顶的苹果。但我们开辟了新途径,摘了一筐橘子、两筐桃子,解决了一些其他问题。”刘建亚将经典数论与现代工具结合,率先突破了自守L函数亚凸界问题、量子唯一遍历(QUE)猜想等长期悬而未决的难题,解决了素变数高次方程组可解性问题等根本性难题,成果显著。

这些成果为他赢得了学术界的高度认可。2014年,刘建亚获国家自然科学奖二等奖。这是继1982年陈景润、王元、潘承洞获得国家自然科学奖一等奖以来,唯一的解析数论获奖项目。此后,刘建亚又获全国创新争先奖、何梁何利基金“科学与技术进步奖”,并作为首席科学家主持国家重点研发计划“黎曼假设与素数分布”项目,延续着中国解析数论的辉煌。

在刘建亚看来,数论研究兼具实用价值与纯粹魅力。素数“除了1和自身外无法被其他整数整除”的特性,成为现代加密技术的重要基石,在信息安全领域发挥重要作用。但他十分赞同一个观点——“数论研究的动机并非来自当下的实用需求,基础科学的魅力在于非功利性,遵循自身哲学生长规律,由好奇心驱动。”这个理念也贯穿了他数十年的科研之路。

1989年,刘建亚进入山东大学,师从潘承洞攻读硕士,后继续攻读博士直至1995年毕业,这段求学经历奠定了他坚实的学术基础。令他记忆犹新的是,当他在博士论文中选择非线性问题时,潘承洞欣慰地表示这个问题很难,自己和陈景润先生年轻的时候都没做出来。“数学就是这样,前一辈做不出来并不稀奇,所有人都要做前人做不出来的东西。”刘建亚说,恩师的鼓励坚定了他勇闯学术“无人区”的信念。“一代人有一代人的数学,和上一代人做的完全一样是没有前途的。”带着这份信念,刘建亚率先进入现代数论核心研究领域,传承发展了中国解析数论学派,在国际上引发了新的研究热潮。

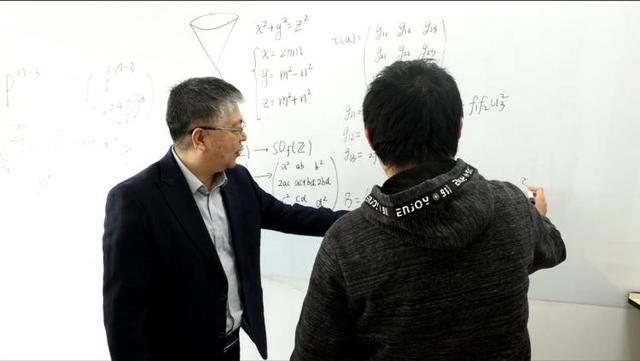

“让中国数论学派重新回到国际前沿,做国际领先的学问,这件事非常重要。”刘建亚不仅自己攀登高峰,更致力于培养后辈。在他的带领下,山东大学数论课程体系既重视经典解析数论,又强调解析数论的现代化,培养的学生既具有中国解析数论研究的传统优势,又具有国际视野,不少人成为优秀的数论学者。他培养的首位博士生吕广世在“高阶自守形式与素数分布”领域成绩斐然;学生林永晓突破有限域上黎曼假设屏障,成长为国家级青年人才;90后新秀黄炳荣斩获中国首届“陈景润奖”,延续着学派荣光。

作为导师,刘建亚十分重视因材施教。“做学问也像找对象,得双向奔赴。喜欢这门学问,这门学问也要有某种程度上和形式上的回报。曾有学生告诉我,不想干数论了,想去研究别的方向。我反而高兴,因为他找到了自己的道路。”刘建亚说,数十年执教生涯中,他培养的多名学生入选国家级人才,自己也荣获“首届国家级教学名师奖”。

刘建亚表示,数十年的科学研究,支撑自己不断前行的,始终是数学本身的磅礴之美。“就像追着光前行。”他说,“当思想循着这份美往前走,总会站到比从前更高的地方。”刘建亚与数学的故事,也正沿着这束光,继续向更辽阔的远方延伸。

(大众新闻记者田可新)