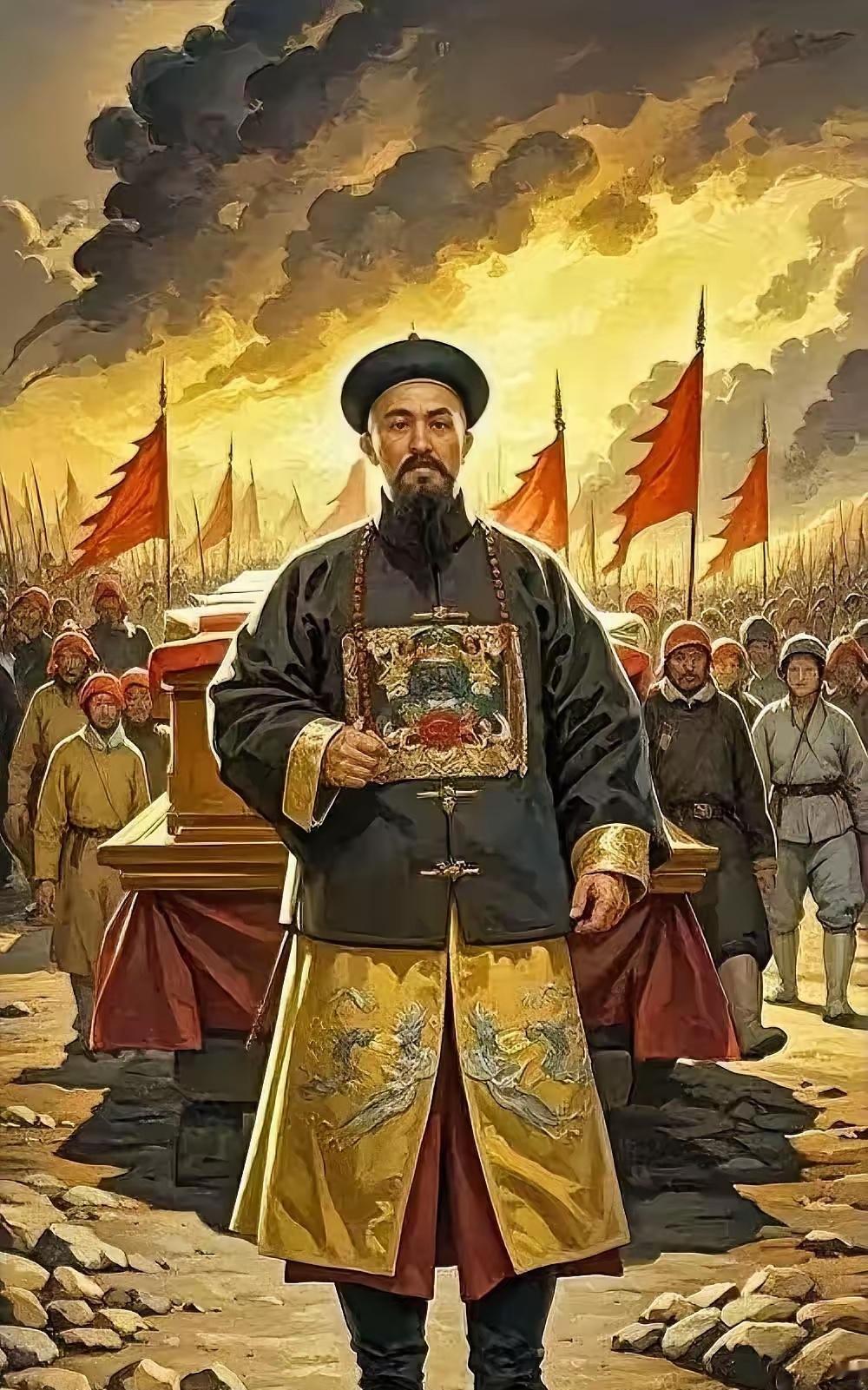

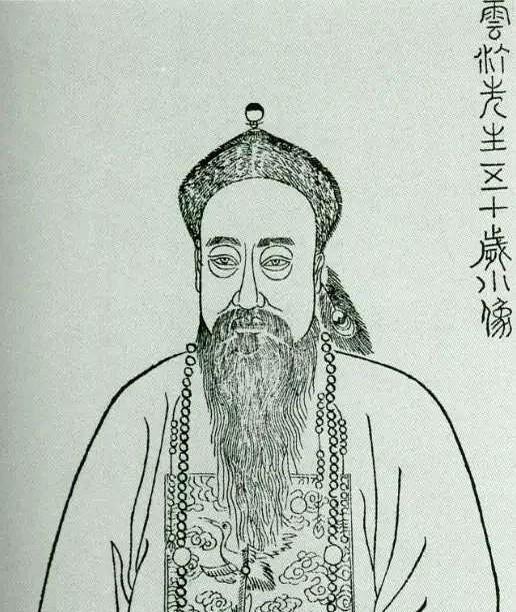

仗打赢了,国库空了。朝廷没钱发遣散费,每人只给了十两银子,一句"就地解散",几千个跟着左宗棠收复新疆的湖南兵,就这么被撂在了喀什。 十两银子听着像笔数目,放到光绪年间其实不经花。按当时的粮价折算,也就够买一千多斤粮食,刚够一个壮劳力几个月的口粮,要想从喀什走回湖南,光路费就得翻好几倍。那些年轻力壮、家里还有牵挂的,攥着这点银子咬着牙往回赶,可更多人看着茫茫戈壁,只能把思乡泪咽进肚子里。他们中不少人在老家因当兵平乱结了怨,回去未必有安稳日子。更何况提督谭拔萃这样的高官都凑不齐奔丧路费,普通士兵的窘境可想而知。 有个叫王老五的兵在日记里写:"望着东边的月亮,像老母亲烙的饼。"他最后在喀什城外开了片荒地,种起胡杨树。树苗长起来要二十年,他再也没能回湘潭老家。那些胡杨如今还在戈壁滩上站着,树干歪歪扭扭的,像当年列队的士兵。 这些湖南兵渐渐学会了维语,把家乡的种稻技术带到西域。稻子在喀什长得不太好,但他们固执地年复一年试着。就像固执地保留着乡音,在异族的土地上唱着花鼓戏。戏文里"刘大娘我笑呵呵"的调子飘在戈壁滩上,听着格外苍凉。 朝廷的赏功册写得漂亮,说他们"功在千秋"。可千秋太远,眼前的晚饭才真实。有人开始卖大刀换馕饼,有人给商队当护卫。最惨的是那些受伤的,拄着拐杖在巴扎里乞讨,听见湖南口音的客商就拼命磕头。 提督谭拔萃的遭遇更让人心寒。这位在战场上令敌人闻风丧胆的将领,因为凑不齐回乡路费,连老父亲最后一面都没见上。他在喀什城里租了间土房,靠着旧部接济度日。昔日指挥千军万马的将军,如今对着空钱袋发愁。 这些留在西域的湖南兵,渐渐成了现在的"疆湘人"。他们的后代既吃拉条子也喝米粉,眼睛带着湖湘人的明亮,轮廓却染上西域的风霜。家谱上用毛笔工整写着"祖籍湘潭",发音却已带着维吾尔语的韵律。 去年在喀什老城,遇见个卖馕的维吾尔大叔。他忽然用纯正的湖南话对我说:"细伢子,尝尝这个糍粑不?"那瞬间,仿佛看见一百四十年前那个夜晚,几千个被迫扎根异乡的士兵,正把故乡的种子撒在西域的土地上。 历史总是这样,用最残酷的方式完成民族的融合。那些被遗忘在喀什的湖南兵,用他们破碎的乡愁,无意中成了连接西域与中原的纽带。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。