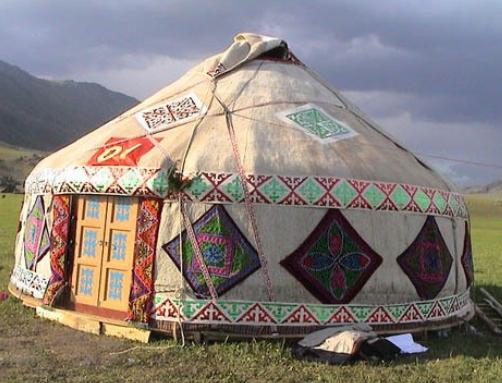

零下几十度,蒙古人住毛毡帐篷为啥不冷?一开始我也纳闷,薄薄一层布能挡啥寒风?直到亲眼见过才明白玄机! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 外地人第一次看见蒙古包,总觉得这玩意不靠谱,圆滚滚的一圈毛毡围起来,顶上扎个尖,看着单薄得很,草原上的风能把人吹歪,这房子咋看都像临时搭的棚子,可牧民在里面过冬,屋里热得能光脚走路,外头明明冷得眉毛结冰。 那层毛毡可不是普通布料,厚度有三到五厘米,手一摸软绵绵的,其实是故意做成这样,羊毛本身是空心的细管子,成千上万根毛缠在一起,纤维之间全是微型空气室,就像给房子套了件充满气泡的大棉袄,外面的寒气进不来,里面的热气也跑不掉。 更妙的是毛毡还能透气,水汽会慢慢渗出去,不会在包里结霜,冬天最怕那种又冷又潮的感觉,蒙古包里根本不存在,测试过这种毛毡的保温效果,比同样厚的棉花还强三成,天气特别冷的时候,外面再加一层粗毛毡挡风,中间夹芨芨草垫子吸潮,里层贴身保暖。 草原上的风跟刀子似的,蒙古包偏偏做成圆的,没有棱角,风刮过来就顺着弧面滑走了,根本不会硬往里灌,这种形状还能减少风对包身的压力,下大雪的时候,圆顶能把重量均匀分散,积雪顺着坡往下滑,从来不担心会压塌。 骨架用的是红柳木或桦木,拼成菱形网格,能伸能缩像张弹簧网,大风来了骨架会稍微变形卸掉冲击力,不会被吹坏,有牧民说风越大包越稳,就像被吹紧的扣子,比那些硬邦邦的砖房结实多了,十级风刮来照样稳稳当当。 包正中间那堆石头围起来的火塘,才是真正的热源,白天烧干牛粪的时候,石头吸足了热量,到了半夜火灭了还在慢慢放热,就像个天然的暖气片,牛粪烧起来特别稳,烟还少,热气能直接暖到骨子里,比光加热空气舒服得多。 热空气从火塘往上飘,碰到包顶的弧面就往四周散开,遇到凉的包壁又沉下来,再被火塘重新加热,就这样在屋里不停转圈,不用风扇也能让每个角落都暖和,包内的温差连两度都不到,比好多楼房的暖气还均匀。 包顶中间那个圆形天窗,是控制温度的关键,做饭的时候把盖子拉开排烟,睡觉的时候就盖严实,就算全关上也留着小缝透气,既保证空气新鲜又不让热气跑太快,一块木板就能调温度,比空调还灵活,牧民根据风向随时调整。 最容易忽略的是地面,脚下铺着好几层东西,最底下是干牛粪和芦苇隔寒气,上面铺芨芨草吸潮气,最上层是厚毛毡踩着软和,包边的毛毡用牛皮绳勒得死紧,紧贴地面一圈,地缝里想钻进来的冷风全被堵在外面,地底下的寒气也上不来。 牧民选地方搭包也有门道,永远找地势稍高背风向阳的坡地,门开在东南方向,早上太阳一出来就能照进包里预热,西北来的寒风被挡在包后头,光是选对位置就能省不少取暖的力气,这都是几百年传下来的经验。 等到要换牧场了,一家人半天就能把包拆完,木架子像折扇一样收起来,毛毡卷成卷,几匹马就能驮走,到了新地方找好位置,半天又搭起来了,这种灵活让牧民永远能跟着水草走,房子不再是负担而是可以带走的家。 牧民平时吃的都是高热量的东西,滚烫的咸奶茶加了酥油和盐,一碗下肚从胃里往外发热,手把肉大块大块地啃,奶豆腐这些高脂肪食物吃饱了,身体就像烧着了台小炉子,外面零下四十度,包里的人还嫌热要脱棉袄。 肥大的蒙古袍用皮毛或厚棉布做的,腰间束条带子,热气全兜在衣服里,骑马干活也不妨碍,这种吃食和穿着配合着蒙古包的保暖,从里到外形成一套完整的御寒系统,单靠哪一样都不行,凑在一起就能扛住极寒。 包顶的六十根椽子把圆分成三百六十度,每根间隔刚好六度,以前牧民还靠太阳照在木杆上的影子看时间,声音能透过毛毡传进来,外头有野兽靠近马上就能听见,毛毡拍一拍灰尘就掉下来,反复拆装也不会坏,这些细节加起来才让人住得安心。 蒙古包从来不闷人,火塘烧着的时候热气往外辐射,天窗开着缝排烟透气,毛毡的纤维让水汽能慢慢渗出去,包里永远干爽,还带着点奶茶和炊烟的味道,这种活的感觉是水泥房子比不了的,一顶会呼吸的房子就这样在草原上立了上千年。