11月23日,广东海丝馆完成展览升级并开放;同期,毗邻的广东水下文化遗产保护中心启动内部试运行。两馆将以一体化的管理模式,打造一座功能互补、气韵相通的现代化文博综合体,进一步夯实南海I号世界级考古品牌基础,擦亮“海上敦煌”品牌,助力阳江建设“海丝名城”。

矩阵展陈与沉浸体验让海丝故事“活”起来

作为国内出水文物数量最多的单一考古项目,南海I号已清理文物超过18万件,其中陶瓷器约17万件,数量超越相关窑口博物馆馆藏总和。瓷器中普遍出现的婴戏纹、菊瓣纹、牡丹纹等纹样,以及文房用具、熏炉、梅瓶等器型,生动体现了宋人的审美趣味与生活方式。

秉持着“小而精、多而全”的文物策展理念,此次文物展览突破传统线性陈列方式,首创“矩阵式”展陈手法,在同一空间内集中呈现逾两千件宋瓷精品,再现宋代南北十二大窑口“各美其美、美美与共”的壮丽画卷。

除了在展陈手法上创新,广东海丝馆还着重在展陈设计中突出“平民视角”与“场景叙事”,讲好“海丝故事”。全球最长《海丝漫卷》瓷板画、异国风情场景复原、巨型海螺雕塑等艺术装置,让静默的文物“活”起来。

在“外销瓷物通万国”异域风情展区,空间恢弘,镇馆之宝海螺雕杯放大成近十米高的造景,让小件物品具象化展现,与馆建筑融为一体。据介绍,展览根据瓷物昭示的集散目的地,选取该地区海丝遗址、古建筑、古庙宇及动植物等典型风格场景,结合在此集散的产品文物进行展出,以一个个外销场景串珠成链反映南海I号未竟的旅程和当时的海丝传播路径。

此外,该展厅还设置“海丝之眼”光影隧道、星空穹顶、弧形风帆大屏幕,用虚实结合手法,让景物具象化,让光影充满沉浸感,让观众读懂文物信息,讲好中国联结世界的故事。

值得一提的是,通过对回廊与船体光源系统的改造,公众还首次获准走进“水晶宫”内部,多维度、近距离观察南海I号船体,深入了解世界首创的整体打捞技术,切身感受中国水下考古事业38年来的坚守与探索。

“双馆联动”构建海丝文化新格局

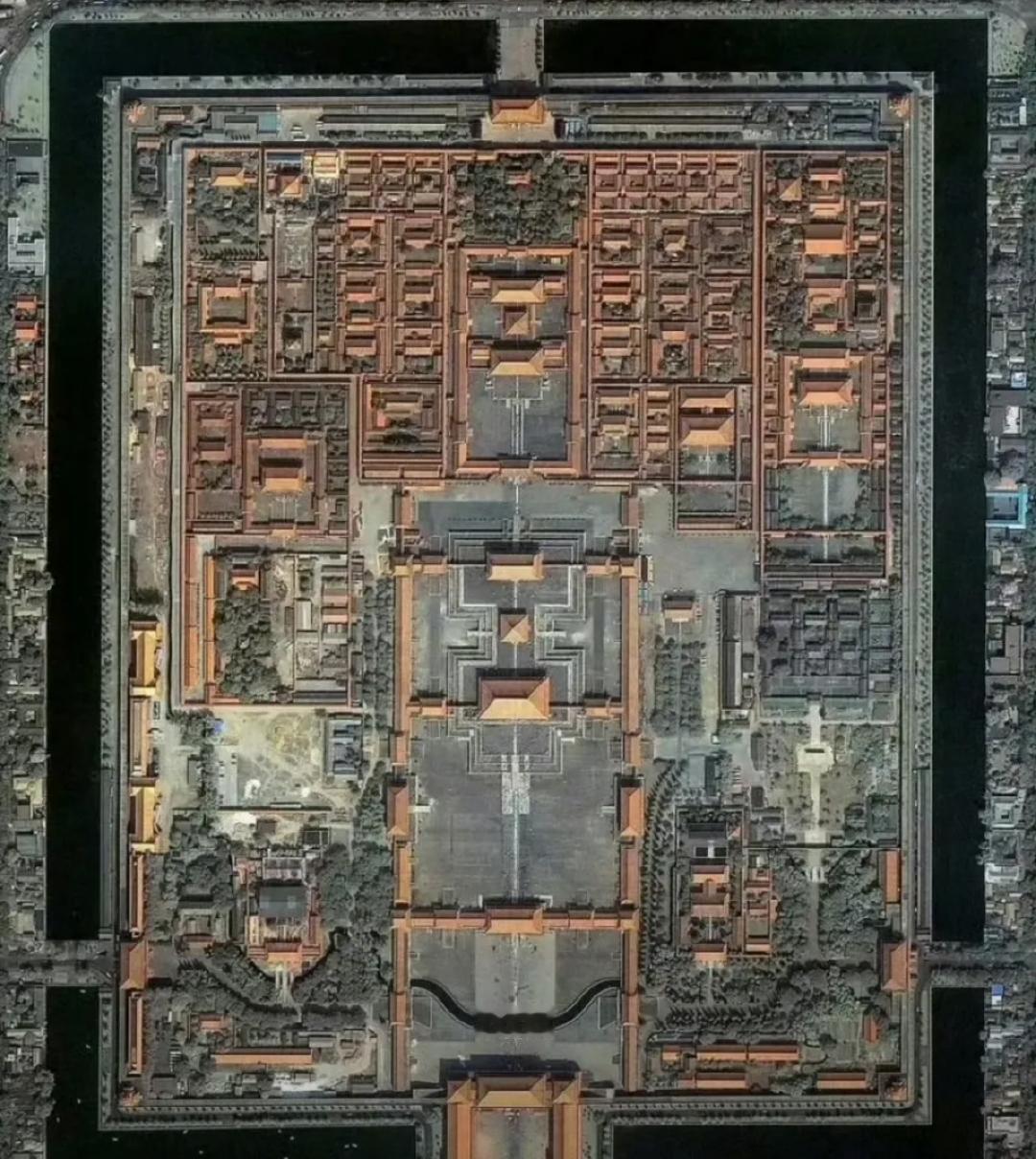

与广东海丝馆毗邻的广东省水下遗产保护中心,是省级重大标志性文化工程,由华南理工大学建筑设计研究院何镜堂院士主创设计,以南海I号为起点,“海丝方舟·梦启阳江”为设计理念。

广东省水下遗产保护中心是集水下文化遗产保护研究、陈列展示、教育培训、交流活动、馆藏等功能于一体的综合性文化遗产保护中心。

中心包括三个常设展厅、一个临展厅,两个研学沉浸体验厅,一个实验室通廊,一个中庭公共空间。基本展览主题为“广东水下文化遗产保护半世纪”,目前已获得全国培育社会主义核心价值观案例推介大奖。

活动当日举行了收藏家王恒冯杰伉俪藏品捐赠仪式。其所捐赠的700多件(套)明清时期外销艺术品以及航海仪等大量航海用具,将有效补充广东海丝馆以宋代为主的展陈体系,丰富其历史叙事维度。接下来,这批珍贵展品即将在广东省水下文化遗产保护中心的展区上新,与公众见面。

“广东海丝馆文物丰富,能让公众深入了解海上丝绸之路历史、中外贸易史及文化交流史。希望能把海上丝绸之路各个时期的文物一起展出,让公众更加认识这段历史,了解中外文化的相互影响。”王恒表示。

展望未来,广东省水下遗产保护中心将与广东海丝馆实现“双馆联动”,推动海上丝绸之路文化的展示交流,助力南海I号从水下考古发祥地打造为世界水下考古高地,焕发海丝名城特色魅力。

![事实证明,广东比江西有钱![赞][赞]](http://image.uczzd.cn/9610542654296502672.jpg?id=0)