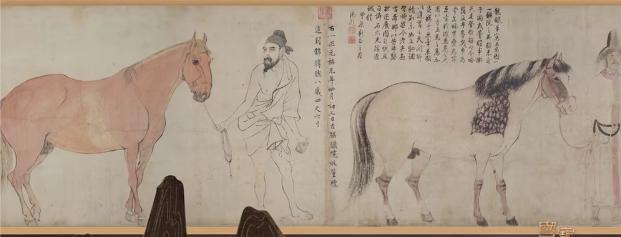

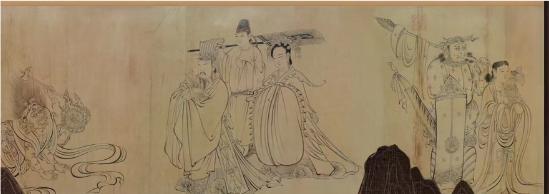

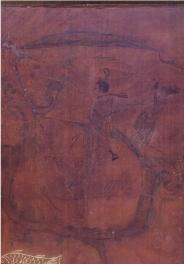

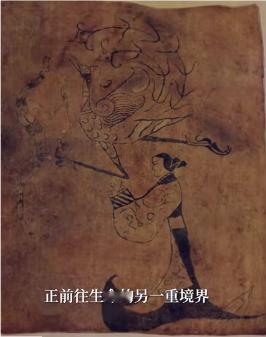

龙凤引路带你探寻工笔画源头 穿越千年的画卷:湖南长沙出土的战国绘画瑰宝,见证中国工笔绘画的源头 在浩瀚的历史长河中,中华民族留下了无数璀璨的文化瑰宝。而在这些宝贝中,战国时期的绘画艺术尤为令人心驰神往。它们不仅呈现了古人的审美观和精神追求,更是中国工笔绘画的源头所在。今天,让我们走进湖南长沙,感受那些穿越千年的画卷,领略楚地美学的深邃魅力。 1949年,湖南长沙的陈家大山楚墓被发现,这次出土的战国人物龙凤博画,成为研究古代绘画的重要线索。这幅画以细腻的线条和悠远的意境,展现了当时楚地文化的独特风格。而24年后,即1973年,另一件战国时期的绘画珍品——玉龙博画,在长沙的子弹库古墓中被发现。这两幅作品,地理位置相距不远,分别位于老长沙城外的南、北两端,仿佛一对守护古城的文化使者,静静诉说着古代楚地的艺术辉煌。 当“龙翔寰宇”和“凤舞九天”双双展现于世,楚地的美学形象也随之完成了一场关于永生的壮丽唱和。这些绘画作品不仅仅是艺术品,更是古人对生命与永恒的追寻。它们被视作中国目前所知年代最早的玻化食物——一种特殊的陶瓷工艺品,反映了古人对生命、长生的渴望。如今,这两幅博画被珍藏于湖南省博物馆的文物库房,经过专业修复师的细心呵护,它们的线条依然清晰,气韵悠长。 走近这两幅画,我们仿佛能感受到楚风的气息在经纬间流淌。楚地的美学形象在这里栩栩如生,仿佛穿越时空,与今人对话。作为隐魂番的祭祀用品,这些薄如蝉翼的画作,寄托着墓主对永生的美好愿望。画中的人物,极有可能就是墓主人本人的化身,代表着对来世的期盼。 首先,让我们细看那幅龙凤博画,长31厘米,宽22.5厘米,虽然尺幅不大,却构图简洁,意境深远。画面中,一位盛装的女子正虔诚地合掌祈愿,神情专注,仿佛在向天地祈求庇佑。凤鸟的倒影在水中回旋,与飞舞的龙交织在一起,象征着天地间的和谐与永恒。留白的部分,似乎是天地之气在流转,呼应着古人对天地合一、生命永续的追求。 另一幅玉龙博画更为宏伟,长37.5厘米,宽28厘米,笔法更加高超。画面中央,一位戴高冠、身穿薄袍、腰佩长剑的男子,侧身直立,手持桨绳,驾驭着一只巨大的龙舟。他的神色淡然,须眉避嫌,仿佛凌驾于尘世之上,遨游天际。龙舟上,矫健的鸟旗随风飘扬,伴游的鱼儿在水中穿梭。这幅画巧妙地表现了古人对天上天国的憧憬,男子神韵飘逸,与楚辞中描述的“贾飞龙”遨游天国的场景高度契合。 那么,古代楚地的画家是如何创作出如此传神的作品呢?答案在于他们对线条的精妙控制。面部线条细腻若隐若现,服饰线条绵延如行云流水,生动而自然。而表现僵硬、直线的部分,则用以突出鸟禽、坚硬的物体,形成刚柔并济的艺术效果。 这一切的背后,离不开毛笔的出现。长沙左家公山出土的战国时期毛笔,工艺已接近现代的水平,是目前所知最古老的毛笔食物。它们与战国博画共同见证了那一时期绘画工具和观念的高度发展。可以想象,在那个年代,绘画艺术在战国时期已然繁荣,工具与思想的创新推动了中国工笔画的诞生。 随着毛笔的普及,笔墨的韵律被后世艺术家不断传承和发展。从东晋的顾恺之到盛唐的吴道子,再到北宋的李公麟,中国绘画不断追求“气韵生动”的境界。这种追求,成为中国美术的永恒主题。工笔画的精细、细腻,正是源自对线条控制的极致追求。 这两幅战国时期的玉龙博画和龙凤博画,不仅展现了楚地文化的艺术风采,更确立了中国工笔人物画的基本特质。它们的出现,标志着中国绘画由粗犷转向细腻,由写意走向写实,为后世的艺术发展奠定了坚实的基础。可以说,楚地的绘画艺术在承前启后中,为中国乃至世界的美术宝库增添了一份珍贵的财富。 今天,站在湖南省博物馆的展厅里,细细品味这些古老的画作,我们仿佛能听到千年前楚地画家那一笔一划的低语。他们用线条描绘的,不仅是形象,更是对生命、永恒的深刻理解。那些细腻的线条、宽广的意境,成为中国绘画艺术的瑰宝,也彰显了中华民族对“气韵生动”“意境深远”的永恒追求。 从战国的出土画作,到千百年来艺术家的不断探索,中国工笔绘画的源头在这里得以追溯。湖南长沙的两件古代绘画瑰宝,犹如一扇穿越时空的门,让我们得以窥见古人对生命、天地、永恒的深邃思考。这些艺术品不仅是文化的遗产,更是中华民族精神的象征。让我们铭记这段辉煌的历史,继续传承与发扬中国工笔画的精髓,让古老的艺术在新时代焕发出更加璀璨的光彩。 绘画 春秋战国