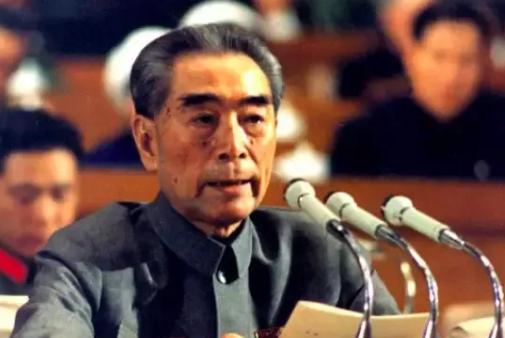

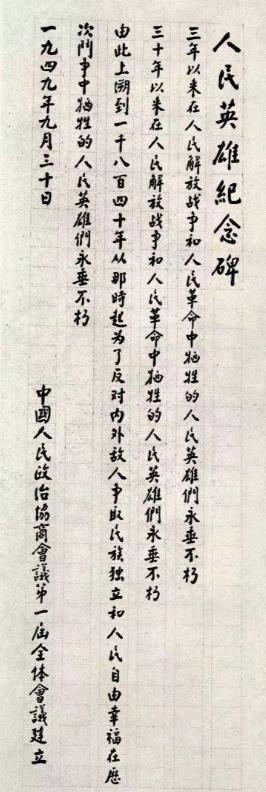

人民英雄纪念碑开工以后,林徽因认为碑文应该用楷体来写,但具体由谁来写犯了难,时任北京市市长的彭真说:“周总理的字苍劲雄伟,刚劲有力,有如颜碑,风格端庄凝重,可以问问周总理。 谁能想到,一块立在天安门广场上的巨石,背后竟藏着新中国艺术、政治、工匠三界高手的“巅峰对决”? 碑文的每一笔每一划,都有名人博弈、信仰碰撞,甚至有人冒着大病高烧,拍着桌子为一套字体争到最后。纪念碑从设计到落成,这场“文字与石头”的博弈,远比想象中跌宕起伏。 人民英雄纪念碑,不只是地标,更是国人记忆的锚点。每个中国人都熟悉这座碑,却极少有人知道,这块碑心石雕刻出的“人民英雄永垂不朽”八字,背后凝聚了多少心血。 国际上,纪念碑往往是国家历史叙事的舞台。像法国巴黎的凯旋门、美国华盛顿纪念碑,都是讲述民族故事的“石头书”。但中国的人民英雄纪念碑,既要美观大气,还要承载一代又一代人的信仰和哀思。国际媒体曾专门报道过,这种将集体荣誉和美学追求相融合的东方巨作,极为罕见。 纪念碑的设计会议上,气氛紧张到能让人捏把汗。字体选什么?这可不是简单的美工问题。有人主张用行草,觉得行云流水最能体现革命气势。也有人想用篆书,认为古朴厚重。但林徽因坚持楷书。她的立场很直接,楷书端正肃穆,最适合雕刻英魂。 有人觉得楷书“太规矩”,少了点革命的火花,但林徽因反驳得干脆:“纪念碑要经得起时间考验,字要让后人一眼认出、肃然起敬。” 林徽因并不孤立,梁思成也在一旁力挺。他们认为,纪念碑的根本任务,是让所有人读懂那些牺牲者的名字,铭记他们的功勋。这种“让字说话”的理念,其实非常东方。比起苏联的雕塑、美国的浮雕,中国人更信文字里自带的分量。 国际上也有相似的争论。苏联的“祖国母亲在召唤”雕像,用的是巨型雕塑,想用形象直接打动人心。而中国选择楷书,反而显得更加克制和内敛。这种文字崇拜,在东方文化里根深蒂固。每一笔、每一划,都如同把历史刻进石头里。国际评论常说,中国人擅长用文字承载记忆,这种方式,比抽象雕塑更能穿越时间。 当时的北京,谁的字最有分量?彭真市长有个主意:让周恩来总理来书写。理由很简单,周总理的字,既有颜真卿的骨力,也有柳公权的筋健。他的字,方正中带着英气,写在纪念碑上,既有艺术感,又有政治分量。周总理接到任务,非常慎重,反复练习。 周恩来的书法,讲究中锋用笔。每一笔下去,力道分明,又藏着克制。这些看似普通的文房四宝,其实都经过精挑细选。写碑文和日常写字不同,每个字都要考虑到以后如何放大雕刻,不能有半点马虎。 很多国家的元首,最多在文件上签个字,很少有人亲自为国家工程题字。美国总统给航天器命名,往往由专业书法家操刀。周总理亲自书写碑文,不只是为了艺术效果,更是把个人修养和国家象征融在一起。 外媒曾评论,中国领导人在文化素养上的投入,给了纪念碑独特的精神内核。这种对历史负责的姿态,超越了个人,成了国家的风度。 纪念碑的落成,是一场全国关注的盛事。阳光下,赤金大字熠熠生辉。不少国际游客参观后都表示,这种用文字表达敬意的方式,令人动容。有人在《中国日报》的采访中说,纪念碑不仅是中国的,也是全世界共同的文化财富。哪怕是数字化时代,大家依然能在石碑前体会到那种跨越时空的震撼。 参考资料: 新闻网:英雄丰碑 精神图腾