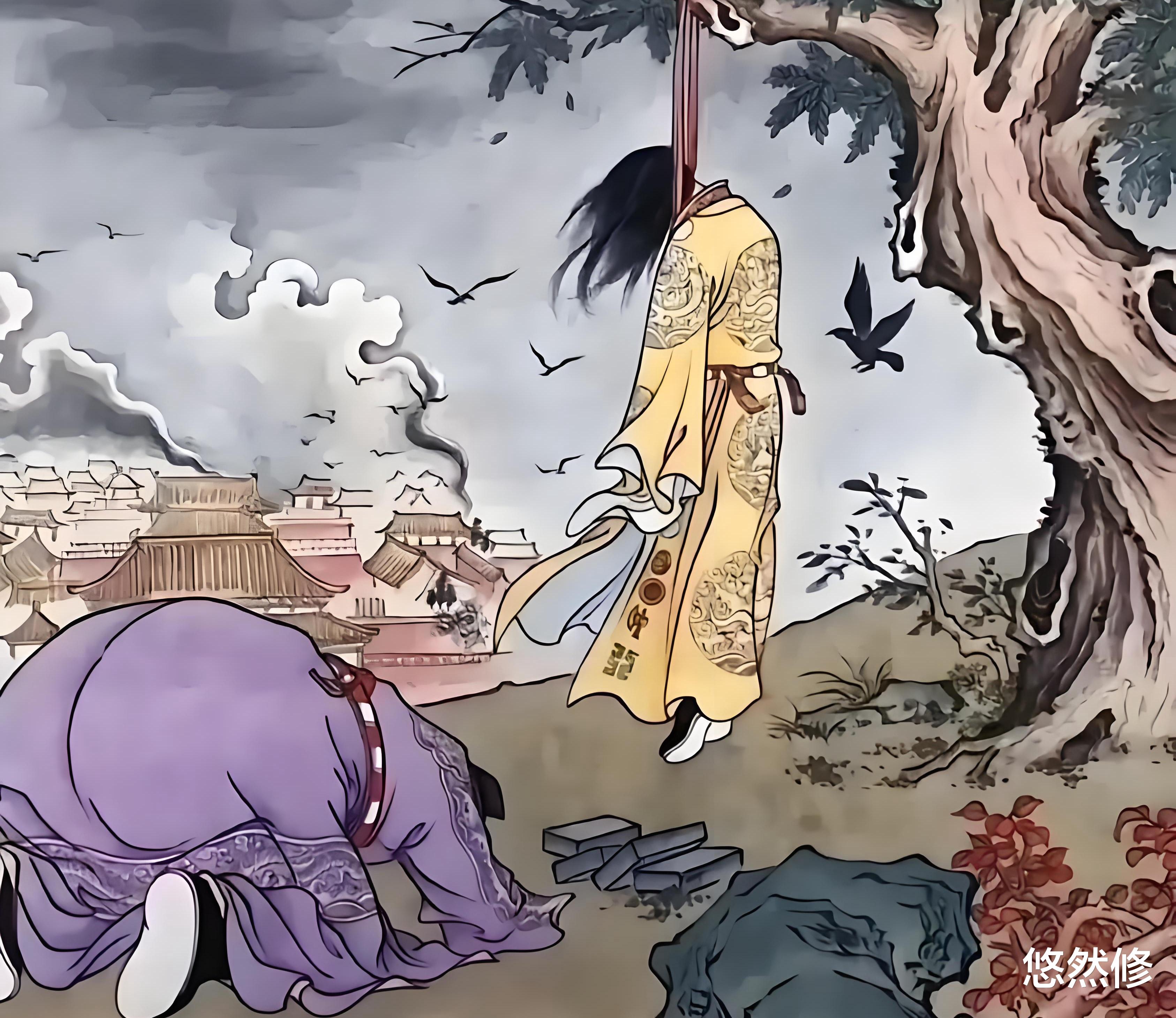

崇祯十七年三月十九日,明思宗朱由检自缢于梅山。此时偌大一个皇朝,愿意陪侍他最后一程的就只剩宦官王承恩一人。那么是否像一些朋友认为的那样,明朝的宦官比其他人更忠诚呢?

其实王承恩本身,就是这种观点的“反证”。

漏下三鼓,上携承恩手,幸其第,脱黄巾,取承恩及韩登贵大㡌、衣靴着之,手持三眼枪,随太监数百走齐化、崇文二门,欲出不得 ……

《甲申传信录》

少顷,微服易承恩靴,出中南门,时已三更矣。手持三眼枪,杂内监数十人,皆骑而持斧,出东华门至齐化门 ……

《明季北略》

虽然崇祯朝京师宦官的具体数量在明史界没有定论,但过万是共识。这数万“忠心之辈”到三月十九日京师城破之际,崇祯就召集到几百(或几十)人。等崇祯辗转到煤山,唯王承恩一人尔。

其他宦官呢?是战死、还是崇祯另派了任务,亦或是忠心不足而自行散去?

另外,清廷在同年九月迁都北京后,原样照搬了明朝的内廷礼制。礼制等学起来容易,维持其运作的人呢?自然是收编前朝留京的宦官了。其中也涌现出新一代的权阉,如孟进禄、吴良辅等等。

这上万宦官对于前明以及崇祯的忠心,又该怎么评价呢?

如果说这些普通宦官未能被皇权所荫泽,而忠心不足。那么来看看那些完全依附皇帝并手握重权的太监们,在风雨飘摇之际又做出了什么样的选择。

天启六年三月,皇帝不顾群臣反对,推出了镇守太监制度。宦官杜勋蒙圣恩,被委派于山海关左镇守太监陶文麾下,“分守中军、协赞军务”。

崇祯登基后,随着阉党垮台以及“一朝天子一朝臣”,天启朝的太监们不是下狱问罪就是被召回京师打发闲差。这个杜勋是少数几个被留用的前朝太监,而且在崇祯朝还获得进一步的升迁。

崇祯九年杜勋被调回京畿,在宣府、昌平分守太监邓良辅麾下任中西二协分守。崇祯十五年前后,焦虑的皇帝开始越来越偏向于太监控军,在九边各镇广设镇守。

如高起潜总监关蓟宁远、卢惟宁总监天津通德临津、方正化总监真定保定、王梦弼监顺德彰德、阎思印监大名广平 …… 杜勋也在这一时期蒙崇祯厚托,被任命为“总监宣府太监”。

获两朝天子厚爱,杜勋该对大明以及崇祯忠心耿耿吧,但他的表现却让人大跌眼镜。

宣府陷,叛将白广恩移总兵姜瓖书约降,监视太监杜勋郊迎三十里。巡抚宣府右佥都御史朱之冯悬赏劳军,谕守城,无一应者 ……

李自成向彰义门设坐,晋王、代王左右席地坐 … (杜勋)为提督太监王承恩缒之上,同入见大内,盛称贼势,皇上当自为计,守陵太监申芝秀自昌平降,亦缒上入见,述贼语,请上逊位 ……

《崇祯实录》

崇祯十七年闯军发起总攻时,杜勋出城三十里相迎并随李自成一起前往京师。到了北京城下,杜勋甚至不顾个人安危(虽有二王为质,但也保证不了崇祯会在乎)和太监申芝秀一起入城劝降。

如果军旅险苦消磨了众宦官的忠心,那么来说一个在蜜糖罐里泡了十几年的宦官,又是何种表现。

崇祯二年宦官车天祥得天眷,获任江南提督织造太监这一要职和肥缺,而且一任就是十五年。但清军抵达南京后,车天祥就在第一波投降队伍里,他付出的“代价”是“蒙豫王委令照旧织造”。

杜勋、车天祥还不是崇祯朝众太监中的个例。

司礼监秉笔太监杜之秩,在崇祯朝末期被委派与定西伯唐通一起镇守京师门户之一居庸关。李闯大军到达后,杜之秩没啥犹豫就和唐通一起降了,“寇自柳沟抵居庸关 … 定西伯唐通、司礼太监杜之秩迎降,巡抚右佥都御史何谦遁,总兵官都督同知马岱自杀”。

崇祯朝的知名太监高起潜,从崇祯六年开始就被委以监军(锦宁)重任,其后又陆续被加权升迁为关宁总监太监、总监关宁蓟镇中西二协并司礼监随堂办事内官太监,也可以说他是崇祯最信任的太监之一。

命趋吴三桂入关,三桂率众日行数十里,是日始入关,太监高起潜弃关遁走西山。

《崇祯长编》

十七年春,贼信逼,复令监宁前军。途次闻京师陷,遂弃关走。弘光时,召为京营提督;寻命督江北军饷 … 未几,王师南下,可法死;而起潜、元爵皆投降 ……

《小腆纪传》

崇祯十七年三月六日,崇祯急令关宁军入卫京师时,高太监不仅不督促吴三桂尽快发兵,他自己也没真想过入京勤王。等他们磨叽到山海关得知京师陷落后,高太监更是直接“遁走西山”。

其后高起潜又南下南京,凭借崇祯的余泽在弘光朝廷谋了个督饷的肥差。只是这段快乐时光并不长,随着多铎的速下南京,不想再跑的高起潜也就麻溜地投降了。

以上这些都是在外任职的太监,那么被李自成堵在京师里的太监们又有什么表现呢?

十九日平明,德胜等门一时俱开 … 当是时,司礼太监王德化及各监局掌印太监皆出迎,自成即命照旧掌印。由是各招致名下听选,共留八百余人,各令散去。

《甲申传信录》

随着闯军的到来,京师众太监大多也做出了前述同行一样的选择 – 向李自成投降。到五月份李自成放弃京师后,他们大多又麻溜地投降了满清。

摄政和硕睿亲王赏大学士冯铨,侍郎沈惟炳、金之俊,天津总督骆养性,招抚山东、河南侍郎王鳌永,招抚山西(应袭)恭顺侯吴惟华,内监曹化淳、车应奎、王德化、王之俊等貂褂各一袭。

《清世祖实录》

综上可知宦官(太监)这个群体在明末清初整体的表现,并不比那帮文臣武将们强。有为国为君殉难死节的(比如方正化),也大量存在安于世事、乖乖投降的。为什么这些完全依附皇帝而生的人,表现也不堪呢?

“皇帝”本就由“一个人”和“皇权”组合而成,宦官实际依附的是皇权。所以皇权发生转移后,那个人对于很多宦官来说,就和戏台上的身着龙袍唱曲的没有太大的区别了。

评论列表