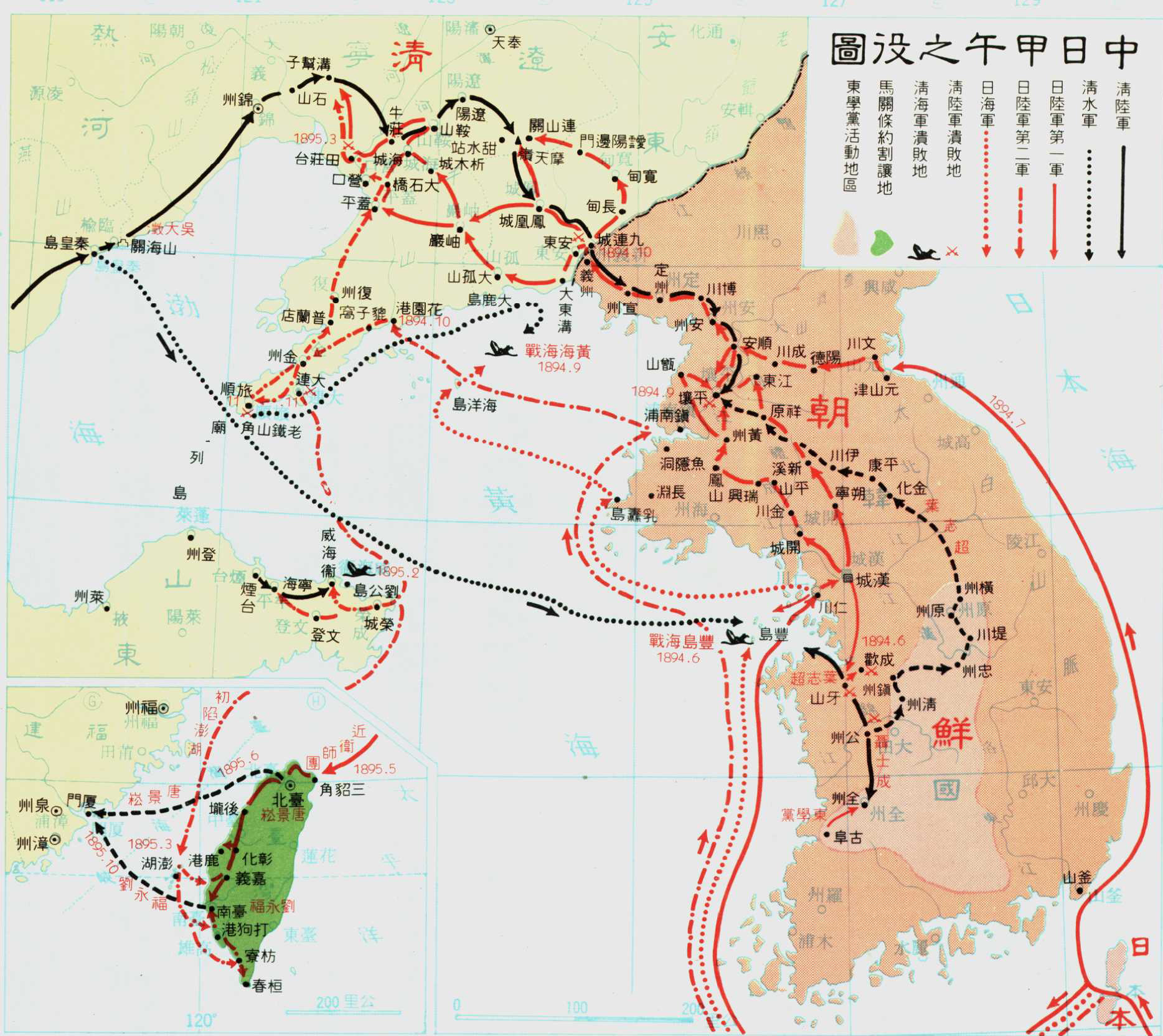

1894,甲午战争爆发,三十年来的洋务运动又一次迎来了大考。十年前的中法交战,清军在基隆、镇海和镇南关打的都不错,在没有割地赔款的情况下议和。然而中法战争也暴露了许多问题,马尾海战福建海军全军覆没揭示了中国海军实力的孱弱,应加紧海军建设。但慈禧太后完全沉浸在“胜利”中,一心要办六十大寿,海军的军费被挪用的所剩无几。 开战前夕,日本外相陆奥宗光给清朝驻日公使汪凤藻送去一份信函。按照惯例,信函应是用日文写成,由清朝使馆自行翻译后发报给国内。但日本人却将信函翻译成中文后交给了中方。对于这个异常,汪凤藻毫无戒备,一字不改的发给了总理衙门。 当时还是有线电报时代,架设代价高昂,且日本不允许各国使馆独立架设电报线,各国使馆给本国发电报都通过日本的电报局。日本的情报机构可以轻而易举的获取电报编码,尝试破译电文。 对于电报加密,早在1878年驻伦敦的英法钦差大臣曾纪泽就使用了“密电加减法”,按不同年月调整加减数字来加密电文。之后经过张德彝的优化,推出了更规范《电信新法》,又增加了专属密本、密码迭代和使用特殊字作为密电标识的手段。 除了上述手段,电报加密技术还有文字倒序、字符移位、二次加密、使用暗语、拆分发报等。中国文字博大精深,日本、倭国、扶桑、东瀛都是指日本,但代码却都不同,涉及重要信息的词句,可以用多种方式不规律的表达,让敌方难以把握编码规律。从日文翻译为中文的过程中就很容易产生偏差,因而日本方面才会将中文信函交给汪凤藻,以便提高破译电文的概率。 当时清朝使用的还是1890年的加密版本,最新版的密红本虽已推出,但迟钝的清廷却没有立即更换。日本综合之前的破译经验和此次的电文,很快就破解了清廷密电,清军的行动几乎是对日透明。马关谈判时,清廷仍没有意识到问题,致使日本摸清了中国的谈判底牌,迫使中国接受了日方提出的苛刻条件。 汪凤藻并非旧式官僚,他与张德彝一样毕业于京师同文馆,是清廷首批外交人才。对于西洋技术,汪凤藻并无鄙夷的眼光,只要清廷对驻外大使统一培训,就能避免如此低下的错误。但清朝根本没有相应的体系,在国家危亡之际,任由个人的发挥。 在守旧派的重重阻挠下,洋务运动沦为一场被动应付的缝缝补补,用李鸿章的话说就是“纸糊的老虎”,没有一个近代国家的骨架与肌肉。在此境况下,邓世昌在黄海上的拼死一战终抵不住慈禧太后的万寿大典,曾纪泽、张德彝的苦心孤诣也因汪凤藻的无心之失全部付之东流。