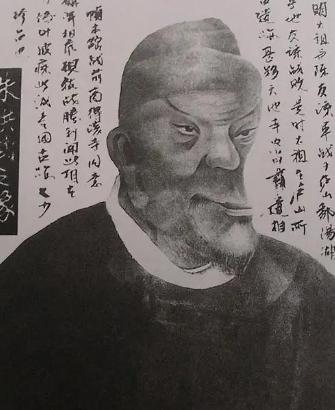

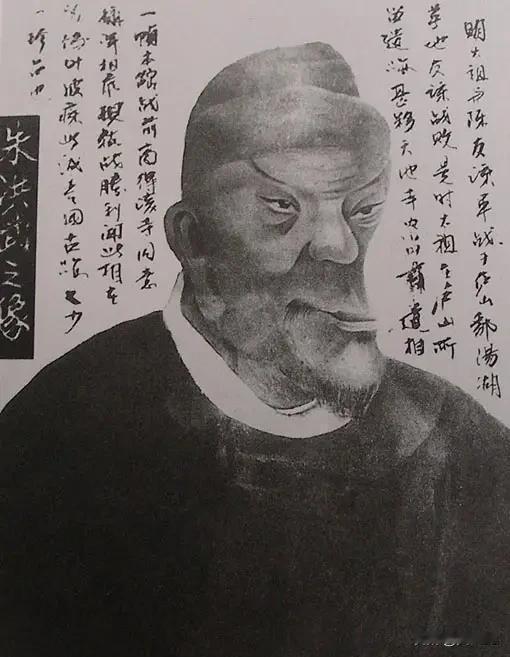

1953年,毛主席临时决定去看看明孝陵,陈毅陪着他,两人走进享殿,看到墙上挂着的朱元璋画像,画像上的朱元璋长得很奇特:脸很长,下巴突出,额头凸起,整张脸看起来不太像正常人,陈毅用木棍指着画框说:“这肯定是老朱怕刺客,故意让画师把自己画丑了!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 朱元璋原名朱重八,出生于一个贫苦的农民家庭,这个名字的由来简单直接,只因他在农历八月出生,家人随口取了这个名字,贫困使得朱元璋的童年充满艰辛,他很早便开始承担家里的劳作,放牛种地是日常,然而,一场灾荒改变了命运,朱元璋在这场饥荒中失去了父母,村庄里的饥饿与混乱迫使他走投无路,在这种情况下,朱元璋选择到皇觉寺出家,以求生存。 寺庙并未为朱元璋带来安稳的生活,由于粮食短缺,寺中僧人不得不四处化缘,朱元璋拿着僧钵走上街头,靠乞讨度日,这样的生活持续了三年,在这段时间里,他目睹了民间疾苦,也积累了对社会底层生活的深刻认识,这种经历让朱元璋学会了忍耐,也开始思考命运的不公。 25岁时,朱元璋加入了郭子兴领导的红巾军,这支队伍是当时反抗元朝统治的起义军之一,初入军中的朱元璋依然默默无闻,但他凭借勇敢和机智逐渐崭露头角,虽然朱元璋出身贫寒,早年没有机会读书识字,但他进入军队后抓住一切机会学习,每当战斗间隙,他都会请识字的士兵教他认字,几年后,他已经能够阅读和理解兵法。 朱元璋在军中的表现令人瞩目,他不仅勇猛善战,还善于收买人心,在一次战斗中,为了安抚部下,朱元璋冒着危险救出了敌军俘虏的亲属,这一举动迅速赢得了军心,部队对他更加忠诚,不久后,朱元璋攻占了集庆,也就是今天的南京,并将其作为根据地,这座城市成为了他日后建立王朝的基础。 在军事扩张的过程中,朱元璋遇到了谋士朱升,朱升提出了“高筑墙、广积粮、缓称王”的策略,建议朱元璋采取稳扎稳打的方式巩固地盘,朱元璋深以为然,并命人将这句话刻在竹简上随身携带,他严格遵循这一策略,迅速调整军纪,恢复农业生产,积累粮草,为未来的大战做好了准备,经过十四年的努力,朱元璋最终统一了江南地区,击败了陈友谅、张士诚等割据势力,并成功将元朝的势力逐出中原。 1368年,朱元璋在南京称帝,建立明朝,年号洪武,作为开国皇帝,朱元璋采取了一系列措施恢复社会经济,他颁布了《大明律》,推行卫所制度,让军户自耕自养,同时大力兴修水利,鼓励百姓开垦荒地,并减免赋税,这些政策使得明朝初期的社会经济迅速恢复,人口也得以增长,然而,随着朱元璋统治逐渐稳固,他对权力的掌控也愈发严苛,为了保证皇权的稳定,他设立了锦衣卫,监视朝臣的一举一动,稍有不从者,往往会面临严厉的惩罚。 洪武年间,大规模的清洗行动使得许多功臣接连被害,李善长、胡惟庸、蓝玉等人,虽然曾经为明朝建立立下汗马功劳,却未能幸免于朱元璋的猜忌,数万名与他们相关的家属也因连坐被牵连,这些行动虽然巩固了朱元璋的统治,却也让他的形象变得复杂,有人认为他是民族英雄,也有人批评他为暴君,这种分裂的评价,正是朱元璋一生矛盾的真实体现。 1381年,朱元璋在南京紫金山南麓开始修建陵墓,即后来的明孝陵,这座陵墓不仅是朱元璋与马皇后的合葬之地,也是明朝皇陵的开端,明孝陵的设计不同于以往的方形皇陵,而是采用了圆顶结构,象征天地合一,这种设计被后来的明清皇帝沿用,成为中国古代陵寝建筑的重要特色。 几百年后,清朝康熙皇帝南巡时,曾亲自到明孝陵祭拜,并给予朱元璋极高的评价,他认为朱元璋是中兴之主,并按照大礼行三跪九叩之礼,民国时期,明孝陵虽然经历了战乱,但整体保存较为完好,中华人民共和国成立后,这座陵墓成为全国重点文物保护单位,吸引了无数游客前来参观。 信息来源:《明史》(中华书局点校本)