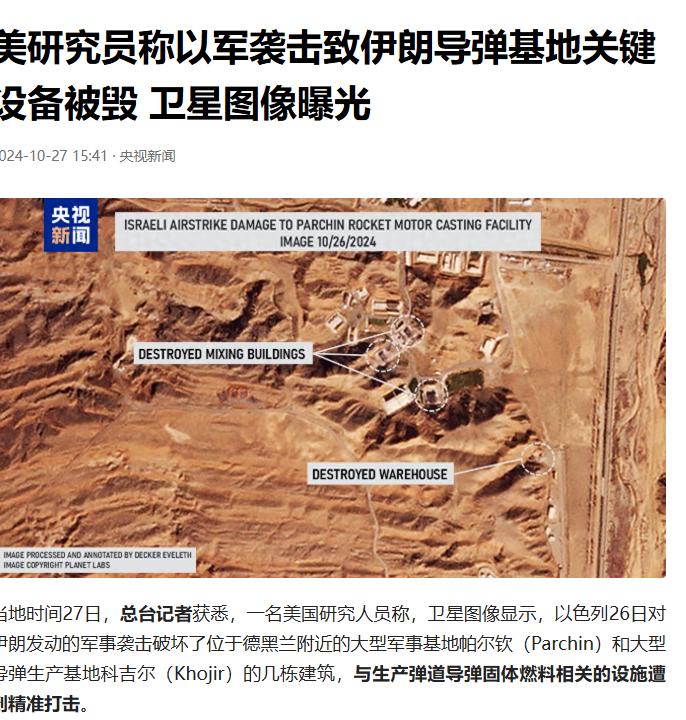

伊朗每月生产240枚弹道导弹,一年生产2880枚弹道导弹?美国卫星分析发现,伊朗在沙赫鲁德、科吉尔和帕尔钦有三大地下导弹生产基地,估计深度在44至56英尺。 外界流传的数字足够震撼。有说法称伊朗每月能造出240枚弹道导弹,一年下来总量可达2880枚。这个规模绝非空穴来风,以色列总参谋长扎米尔此前就公开警示,伊朗导弹库存已达2500枚左右,按现有产能推算,两年内甚至可能飙升至8000枚。 反观另一边,美以的防空弹药产能显得格外局促。美国一年能生产的爱国者防空导弹不过600枚,以色列的萨德、大卫投石索和箭式反导系统加起来,年产量还不到200枚。不到800枚的拦截弹药,要对抗近3000枚来袭导弹,这种1:3.6的悬殊比例,早已打破攻防平衡的基本逻辑。 更关键的是双方截然不同的生产逻辑。伊朗的导弹制造走了条“实用主义捷径”。它大量采用商业级零部件,不追求极致精密,只要能完成发射、命中目标就行。这种模式彻底摆脱了高端军工供应链的束缚,成本被压到极低,量产速度自然提得上来。 但这条看似顺畅的生产线,也藏着致命软肋。2024年10月的卫星图像给出了最直接的证据,以色列空袭精准命中了科吉尔和帕尔钦的关键设施,摧毁了生产导弹固体燃料的高精密搅拌机。这种设备单台价值200万美元,伊朗自己造不出来,只能依赖进口。 以色列那次打击一口气毁掉了20台这样的搅拌机,直接掐断了伊朗海巴尔导弹和卡西姆导弹的燃料供应。这两种导弹正是伊朗打击以色列本土的主力型号,燃料车间瘫痪意味着导弹产能再难维系,即便能重新进口设备,恢复生产也得花上数月甚至一年。 沙赫鲁德基地的境遇同样糟糕。卫星图像显示,这座伊朗革命卫队的重要航天与导弹制造中心,主建筑和多座附属设施在空袭中受损,进一步削弱了其固体燃料导弹的生产能力。伊朗曾引以为傲的“法塔赫-1”高超音速导弹,正是从这里走向战场。 以色列的破坏手段远不止空袭。伊朗国家电视台曾曝光,摩萨德特工故意提供存有缺陷的电子连接器。这种用于导弹电子系统的关键部件藏着伪装爆炸包,会在特定时间引爆,直接摧毁整枚导弹。伊朗不得不从海外采购这类零部件,却又时刻面临被动手脚的风险。 即便抛开这些外部干扰,美以的拦截体系本身也扛不住饱和攻击。爱国者导弹的拦截成功率并非100%,实战中往往需要2至3枚弹药拦截一枚来袭导弹。按这个比例算,800枚拦截弹撑死能应对300枚左右的导弹,连伊朗理论年产量的零头都不够。 伊朗很清楚自身优势所在。2025年6月就有报道显示,伊朗曾单次发射500枚各型导弹,一周内发射总量突破这个数字。这种“蜂群战术”专门针对防空系统的漏洞,只要有几枚导弹突破防线,就能造成实质性打击。 美国和以色列不是没意识到问题。他们反复强化反导网络,却陷入了“越防越累”的循环。拦截弹的制造成本远高于伊朗的弹道导弹,一枚爱国者导弹价格动辄数百万美元,用天价弹药去拦截低成本目标,长期下来经济压力根本扛不住。 更尴尬的是供应链的制约。美以的先进防空导弹依赖精密电子元件和特殊材料,这些部件的生产周期长达数月,想临时扩产都没那么容易。伊朗却能靠商业零部件快速补位,即便部分基地受损,只要核心技术人员和基础设备还在,就能迅速转移产能。 当然,伊朗的产能神话也并非无懈可击。高精密搅拌机被摧毁的案例证明,它的导弹工业仍依赖外部核心设备。一旦关键零部件的进口渠道被掐断,所谓的“年产2880枚”就会沦为空谈。以色列的精准打击和特工破坏,正是瞄准了这条命门。 信源:央视新闻《美研究员称以军袭击致伊朗导弹基地关键设备被毁 卫星图像曝光》