文|五童

一家公司高层的一句话,居然让重庆网友炸了锅。

前不久,嘉士伯集团执行副总裁乔若昂落地重庆,并谈到:

“重庆是嘉士伯在中国的家,对这一点,我们非常自豪。重庆不仅是嘉士伯中国业务的中心,更是我们长期深耕中国的坚实支点。”

这段申论式发言,粗看上去没啥问题。但部分重庆人却认为,嘉士伯冠冕堂皇,甚至是PUA重庆。

在网络上,“嘉士伯画饼”“嘉士伯PUA”“嘉士伯在中国究竟有几个家”“嘉士伯忽悠重庆人”……各种吐槽层出不穷。

一家公司,居然能被半座城市的人“针对”。混到这个程度,背后一定有些不为人知的故事。

「渣男故事」求婚的人“出轨”了

作为世界型酿酒集团,嘉士伯与重庆的联系要从收购重啤说起。

2000年以前,嘉士伯在中国市场表现平平。先因价格和口味问题难以立足;后有并购失利,逐渐退出内陆市场。

此后,嘉士伯将资源集中于经济相对滞后但竞争较弱的西部市场。而这其中最为关键的一件事,就是“求娶”重啤。

2008年,嘉士伯采取迂回战术,通过联合喜力收购苏纽,由此获得苏纽所持的重啤股份,成为重啤第二大股东。

两年后,国有独资企业重啤集团官宣“嫁女”,要转让旗下上市主体重啤的股权。当时,国内啤酒市场混得最好的那几位都来了,包括百威、华润等大佬。

当然,“求亲名单”中,嘉士伯赫然在列。

据说,当年嘉士伯与重啤敲定这件事时,很多娘家人直接不干了。在工厂大门口,工人停工抗议、拒绝嘉士伯收购。

但这个时候,嘉士伯的“求婚誓言”说得足够动情。

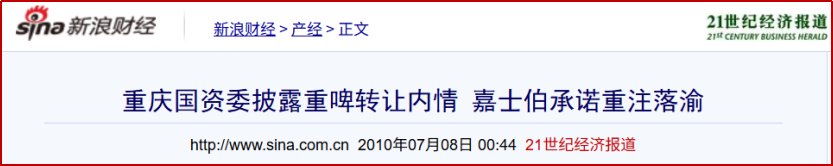

当时《21世纪经济报道》《财经》等权威媒体都见证了这一幕,作为转让条件之一,嘉士伯对重啤未来发展做出五项承诺:

(1)将嘉士伯中国区管理总部搬迁至重庆。(2)将嘉士伯亚洲的技术科研中心设在重庆。(3)继续保留“山城牌”啤酒品牌。(4)将嘉士伯的高端国际品牌啤酒安排在重庆生产。(5)重组后将确保重庆啤酒各子公司员工队伍和公司管理团队的稳定。

靠着这些的承诺,嘉士伯以23.85亿元的价格获得重啤约12%的股权,成为重啤第一大股东。全场欢呼,都对“贤婿”造福重庆啤酒市场拭目以待。

然而,“红尘烟雨皆是梦,海誓山盟皆是空”。

这么多年过去了,嘉士伯也从一个难以立足的外资品牌,已经发展成为中国第四大啤酒公司。但那些对重庆的承诺,却始终没能兑现。

至今,嘉士伯中国区的管理总部一直都在广州,就连重啤上市主体的办公地址从重庆搬到广州。

更让重庆人民一脸惊愕的是,说好设在重庆的亚洲研发中心,去年也说要落户到佛山。

嘉士伯中国总裁李志刚曾透露,佛山项目从接触到正式敲定用了不到半年时间。期间,公司还主动追加了4.62亿元的固定资产投资。

到今年8月,尽管重啤年中财报数据不理想,嘉士伯依旧以自有资金6亿,向佛山公司增资。

于重庆而言,嘉士伯失信甚至“出轨”了。

「家暴故事」独宠亲儿子打压继子

当年嘉士伯的五大承诺中,其中一条是继续保留“山城牌”啤酒品牌。

山城啤酒,其实是重庆啤酒旗下的最得意的“儿子”。早在2006年,经第三方机构评估,“山城”啤酒品牌价值已超60亿元,是我国啤酒行业最具市场竞争力的品牌之一。

而到2013年巅峰时期,这个品牌年销量近百万吨,占到整个重庆啤酒市场的95%以上,在西南地区的占比也有60%。

这就像重组家庭中,男方向女方保证,你的孩子就是我的孩子,绝不偏心。

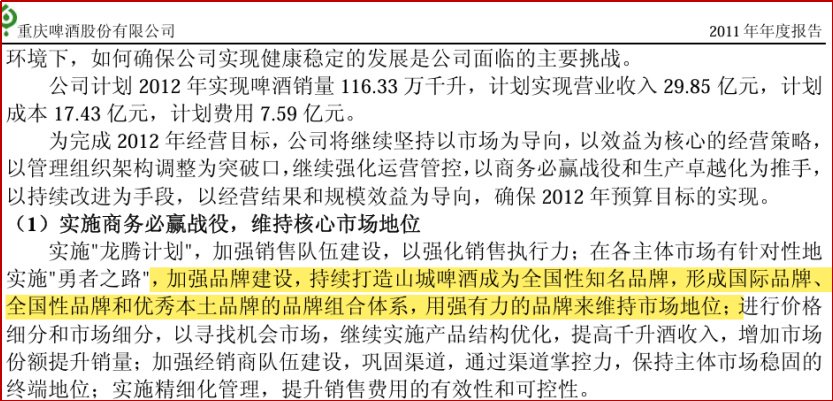

当时,嘉士伯还通过重啤向证监会及社会公众重申承诺。其在重啤股份2011年财报中提到,会“加强品牌建设,持续打造山城啤酒成为全国性知名品牌”。

不难猜,当时重啤集团估计笑开了花。

然而,不到一年时间,嘉士伯便背弃诺言。

其在2012年年度报告中宣称,用强有力的国际品牌(嘉士伯和乐堡)和本土来维持市场地位,开始试探大众底线。

尤其在2013年低价收购重庆啤酒集团资产管理公司百分之百股权,控股60%以后,嘉士伯更是无视合约内容,直接将山城啤酒低端化、边缘化。

从财报的销售数据来看,嘉士伯对“继子”山城啤酒的打压有目共睹。

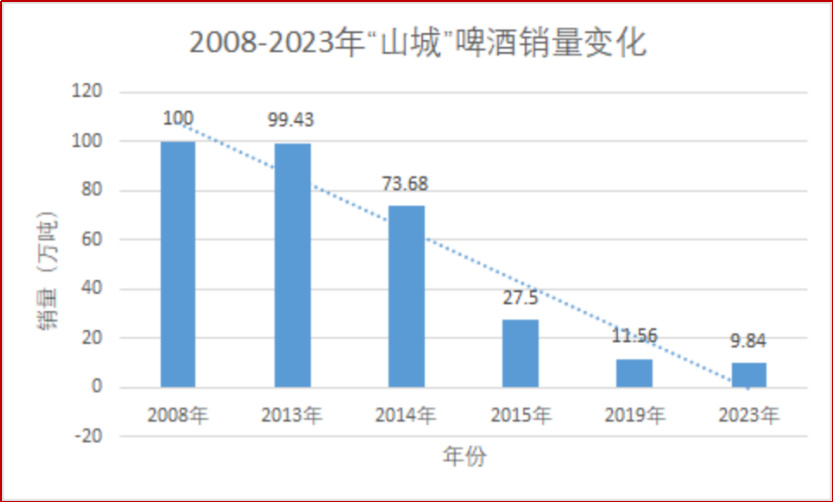

2013年,山城啤酒产销量为100万吨,2014年下滑为73.68万吨,2019年继续跌至11.56万吨。至2023年,山城啤酒和其他经济型啤酒合共销量才9.84万吨,较2013年缩水90%以上。

相反的是,嘉士伯的“亲儿子”们却一个个茁壮成长。

根据西南大学的一份调查研究报告显示,2012年,重庆啤酒生产的“嘉士伯”“乐堡”等外资品牌销量为0.35万吨,2019年的销量为24.97万吨,增长了70倍。

不止如此,嘉士伯在对山城啤酒的宣传上也大打折扣。

此前,重啤与其参股公司还因为山城啤酒的问题闹上法庭,当时有一个特别有意思的事件是:

当参股公司要求嘉士伯控股的重啤股份展示对山城啤酒推广的证据时,后者仅能提供2份总金额20万元的包装设计合同。

相反的是,嘉士伯旗下“乐堡”“嘉士伯”等品牌,在宣传上笔墨颇重。

仅“乐堡”品牌在开音乐节、请代言人、投各类广告上,嘉士伯2014年以来就累计为其花费了超25亿元。

25亿vs20万,山城啤酒该有多寒心啊?

「群愤故事」娘家人站出来了

总部、研发中心,甚至生产,无论在不在重庆,广大的普通消费者其实都鲜能感知到。

但他们唯一知道的,是当年称霸川渝市场的山城啤酒,真的逐渐消失了。

2024年6月,重庆迎来晴热高温天气。在这个啤酒旺季之际,抖音上却出现了不少寻找山城啤酒的Vlog。

Vlog中的博主有人专门走访餐饮门店,也有人光顾各大商超,更有人顶着重庆30多度的太阳打卡街边店。

但无一例外,他们得到的回复都是“没有山城啤酒卖了”。

甚至有媒体援引网友留言称,“凡是卖国宾、乐堡的店是不允许卖老山城的,不然重庆啤酒会告你,在重庆啤酒入驻你的店时就会和你签合同,这样山城啤酒就没办法有卖场了,重庆开店的应该都知道。”

也就是说,嘉士伯对重庆啤酒行业的渠道端几近垄断。现在嘉士伯操控重啤股份生产外资品牌、向渠道施压销售外资品牌,甚至在垄断情况下让啤酒产品不断涨价,重庆消费者无从选择。

一时间,“山城啤酒重出江湖”“保护民族品牌”“别让重庆出现第二个天府可乐”等呼吁开始出现。

嘉士伯,成为众矢之的。

而在此情况下,嘉士伯集团执行副总裁乔若昂还在大谈“重庆是嘉士伯在中国的家”,以及表示希望借助其在全球积累的“AI+”实践经验,助力重庆的食品和农产品加工产业高质量发展。

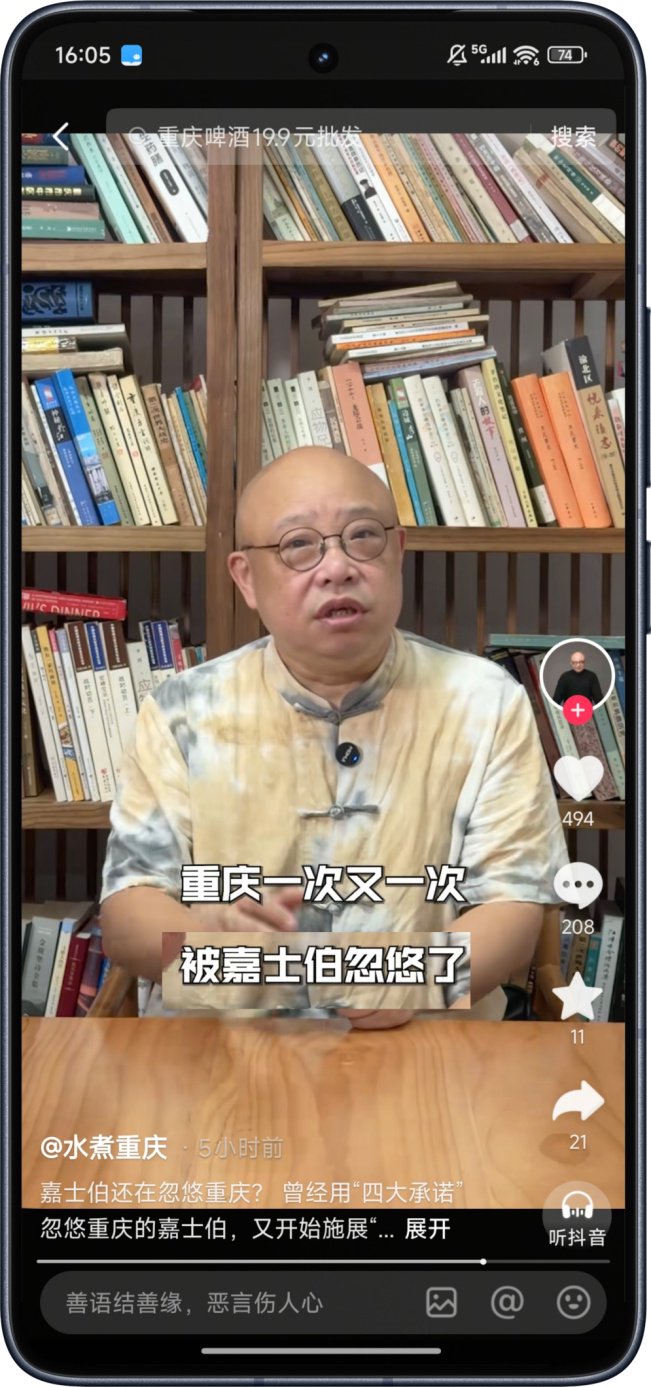

就是这些话,被重庆知名学者司马青衫看到后,甚至直言“重庆一次又一次被嘉士伯忽悠了”。

要知道,后者作为《水煮重庆》《重庆酒史》等学术专著的作者,对嘉士伯和重啤的故事可谓了然于胸。

而在这条视频下的评论里,在部分重庆人甚至四川人,都表现出了对嘉士伯的不再信任。

实际上,从过往的表现来看,嘉士伯在重庆市场的背信弃义并非特例。

在韩国,当地公司GoldenBlue曾不懈努力甚至亏损,帮助嘉士伯成为该国十大外国啤酒品牌之一。但合同到期后,嘉士伯却转向短期合同,打算建立自己的销售部门。

对此,GoldenBlue公开谴责了嘉士伯的“不道德”行为,同时保留采取法律行动的选择权。

在印度,嘉士伯还被CCI指控联合其他两家巨头交换商业敏感信息,合谋操纵印度啤酒价格。甚至,其还通过人为制造稀缺性向印度政府施压,试图影响和改变政策。

早知是一家如此价值观的公司,谁愿意“下嫁”于他?

嘉士伯能否续写重庆故事

嘉士伯说“重庆是家”,可家从不是挂在嘴边的漂亮话。这些年,它相当于把重庆的资源当垫脚石,把许下的诺言当耳边风,甚至连一句像样的解释都吝啬给出。

谁给他的勇气?就凭他头顶的外资光环吗?

但外资光环的影响下,重庆市场早已经历了百事可乐打压天府可乐的屈辱史。没有哪个重庆人乐意看到,山城啤酒成为下一个天府可乐。

其实,这些年来重庆加快落实全面取消制造业领域外资准入限制要求,优化外商投资环境。2024年,在渝世界500强企业已经达到了322家。

重庆不缺合作伙伴,也不再缺外资,缺的不过是真心实意想把日子过好的“家人”。而嘉士伯若还想留在这个“家”里,靠画饼、靠对旧账的冷处理,是躲不过去的。

唯一的出路,是把当年没兑现的承诺一一补上,用真实行动证明自己,而不是继续消耗重庆人的信任。

参考文献:

[1]张明.天价入主重啤嘉士伯遭遇停工风波.中国经营报.

[2]文静.重庆国资委披露重啤转让内情嘉士伯承诺重注落渝.21世纪经济报道.

[3]王怜花.从「重庆之王」到生死难料:这个外资品牌,背后做了什么.深氪新消费

西门扫地

外资已经让很多国产品牌消失,山城啤酒只是其中之一。外资收购对它有竞争威胁的民族品牌得套路……收购☞雪藏☞打压,时间长了民族品牌不见了!小护士、雅霜、行吟阁啤酒。。。还有多少民族品牌,请补充

浔阳舰 回复 10-04 20:01

大宝,明天见!

无产当默默走过 回复 10-05 21:30

你说得对

正波

这背后原因离不开二鬼子的推波助澜!绝大多数外资合资公司的坏,都是二鬼子主推的!

紫陌红尘看桃花 回复 10-04 17:29

还有内奸

飞越

🐷合作!上世纪已经有无数这样的案例了,改革开放后中国人自己创立的无数优秀大小民族品牌被这样阴谋了,这么明显的阴谋,到2010年代居然还上当!重庆人抵制吧!我不是重庆的第一个支持你!

蚂蚁 回复 10-05 12:02

富了多少人,想想

新长城

那么好为什么还要卖?是不是又有什么不为人知的故事。

八点半上班 回复 10-05 07:37

家里都送出国了,不卖掉,怎么分钱

匿名用户 回复 10-06 02:11

其实当年很多看起来风光的国企在改开后日子过得并不好,很多厂之所以引进外资是因为有大量的负债,而外资重金入股也不是要你的牌子和技术只是要你的经销渠道,所以很多外资收购在当时看来是双赢[笑着哭]

用户17xxx85

抵制嘉士伯!嘉士伯滚出中国!中国人顶起来!

蟲蟲T_T快爬

这玩意儿不是个好东西,当年先收购重啤,然后低价卖啤酒把山城打得只能把山城啤酒也卖给他,收购山城以后重啤山城两家合一起,重庆再也没有自己的啤酒品牌了

红尘过客

不喝嘉士伯旗下品牌的啤酒不就行了吗。

不错很好很一般 回复 10-05 14:37

乌苏啤酒也被嘉士伯收购了,而且乌苏当时收购了新疆啤酒,导致新疆啤酒也没了

用户17xxx85 回复 10-05 12:22

重庆啤酒,天目湖啤酒,乌苏啤酒都是嘉士伯旗下的!大家继续补充!

浔阳舰

这个不只是“山城”品牌,大多数被收购的本土知名品牌最后都消声匿迹了。“大宝,明天见”!

晃哩

说到重庆啤酒,就想到了天府可乐

往事随风 回复 10-05 04:45

也是重庆的

三哥

500毫升变成了350 还贵了一半没天理

昵称

嘉士伯只占12%的股份,其他股东不作为

suwentian1 回复 10-05 21:17

都控股了,早就不是12了

Diserpiero- 回复 10-05 10:46

股东看钱的,山城啤酒是经济型,不怎么赚钱,嘉士伯和乐宝利润高多了

家住海角七号

为什么没一个外资公司都要找一个中国人做大陆、大中华区、亚太区的总裁呢?

善多多 回复 10-05 02:22

以华治华。老外搞不赢国人,就让国人自己斗。老外只需要看财报。国人内斗可是最最牛而逼之。

山石 回复 10-05 09:11

有的,飞利浦大中华区总裁刘令女士

壹身烟味

嘉士伯还是牛的,让国产啤酒几乎全军覆没。

镜子

跟可口可乐、百事可乐在国内的策略一样。先收购再冷藏。把原有的供货渠道垄断后再不允许进货国产品牌只允许卖可乐。最后可口可乐和百事就垄断了市场

夏天真好

有一说一,嘉士伯是一家非常非常厉害的啤酒公司,我们国家安全审查机制不能只盯着看国土安全,商业安全也是非常重要的

追忆.似水流年

打败中国品牌的唯有中国人!

天马行空

重庆全是艾滋病,不建议去玩,吃个饭,泡个澡,住个酒店都有被传染的机会,想想真的太可怕了。

清风晓月 回复 10-05 18:11

你失心疯了吧!

似曾相惜

一个破78啤酒 上天了都

许州资深民工大爷

啤酒本来就是外来货,话说开发一款低度的中国酒很难吗?

金木水火土

虽然国企没有实控人,但是有国资委。如果有合同就按合同办,没有合同,说也没有用

我可能是个杠精

以前是雪花专场坚决不去,现在是找着雪花专场喝,不是雪花多好喝,是真不想喝新国宾和乐堡

用户10xxx18

钱是好东西。能左右一切。

其实我不是那么喜欢辣

金龙泉也没有了

实名上网

为什么要外国人来赚钱

灯下江河

2010年代还发生这样的事,不可思议啊

用户12xxx13

嘉士伯既然违约,就应该宣布其收购无效,并应追回其收购后的收益,对中方造成的损失也应赔偿。

我和我

该说的不会说,该骂的不敢骂

流浪~爱

为啥国资撤出?

我心飞翔

内奸们狠不得让所有民族企业都变成外资的

永红

活该

娋♀の憥囝忎

第二个天府可乐即将出现!民族品牌不能只靠百姓来维护!

SV许

重庆国资委呢,国有品牌消失,国资流失

云霄

西方就想中国成为非洲

必跪冤

是说看不到山城了,一直以为是华润收购了呢。。

丰潭-王

当年为什么要卖重庆啤酒?为什么?

咸小玉

嘉士伯啤酒我们这儿好多年没见了都![吃瓜]

飞一般

抵制乐堡啤酒那就没错!

老屋的泥巴

不止一个“山城”命运如此。

梵天

这个简单,先看看低价低价卖国资,有的话先干掉内奸在拿回来。要是没有,可以参考老外强制要求我们退股他们企业那样做,现成作业不知道抄?正好我们的废纸美元不知道怎么用,可强制以回购那些赚钱外企,当然过程要残忍,能给最少给最少

五毛洗地君

大窑也被收购了

老韭菜

活该啊,我们上洋鬼子的这种当还少吗,还不吸取教训以为找了个洋爸爸自己就真的洋了,没想到的是不但没有变洋,反而成了羊,让人家把毛薅秃了才明白过来

用户10xxx33 回复 10-05 20:07

明白不了

神秘的未知存在

并非个例,中国的销量高的啤酒,已经全是外资品牌。

l2020

罚嘉伯啤酒80亿元,嘉伯自然会听话的

瘦头陀

收购前,信誓旦旦,收购后,品牌消失。我们本地的龙虎山啤酒就这么没的。收购后,直接停工停产赔偿,关门走人,他们就少了个竞争对手,市场直接就被占了。

随便来个啥吧

别人收购你,就是为了一个进入市场的渠道。拿屁股想想就知道了,同为卖啤酒的,你的销量不下来,他的又怎么可能上的去,打压是必然选择[得瑟]

神魂颠倒

中国人总以高大上而自豪,所以像高铁,盾构机,摩天大楼等这些国家项目作为追求,作为经济发展的体现。但恰恰是盈利也不弱,能带动大面积就业,带动内需,并且还能持续盈利人们有离不开的民生快销品不重视,像天天要吃的食用油,调味品,洗发护肤品,牙膏肥皂,卫生巾,各种饮品,种子,农机,到各种五金工具等,大部分都是外资品牌或合资品牌了。赚的钱比大项目多了去的。

wang z h

这种低端日用饮品最重要的都是渠道。外资进来建立渠道很难短期成功,最快速的办法就是收购。收购以后先低价倾销干掉你本土品牌局部垄断后就彻底灭了本土品牌,生产他们自己的品牌这时候就可以卖授权之类的以转移利润。

prince、轩

打压民族企业的花招