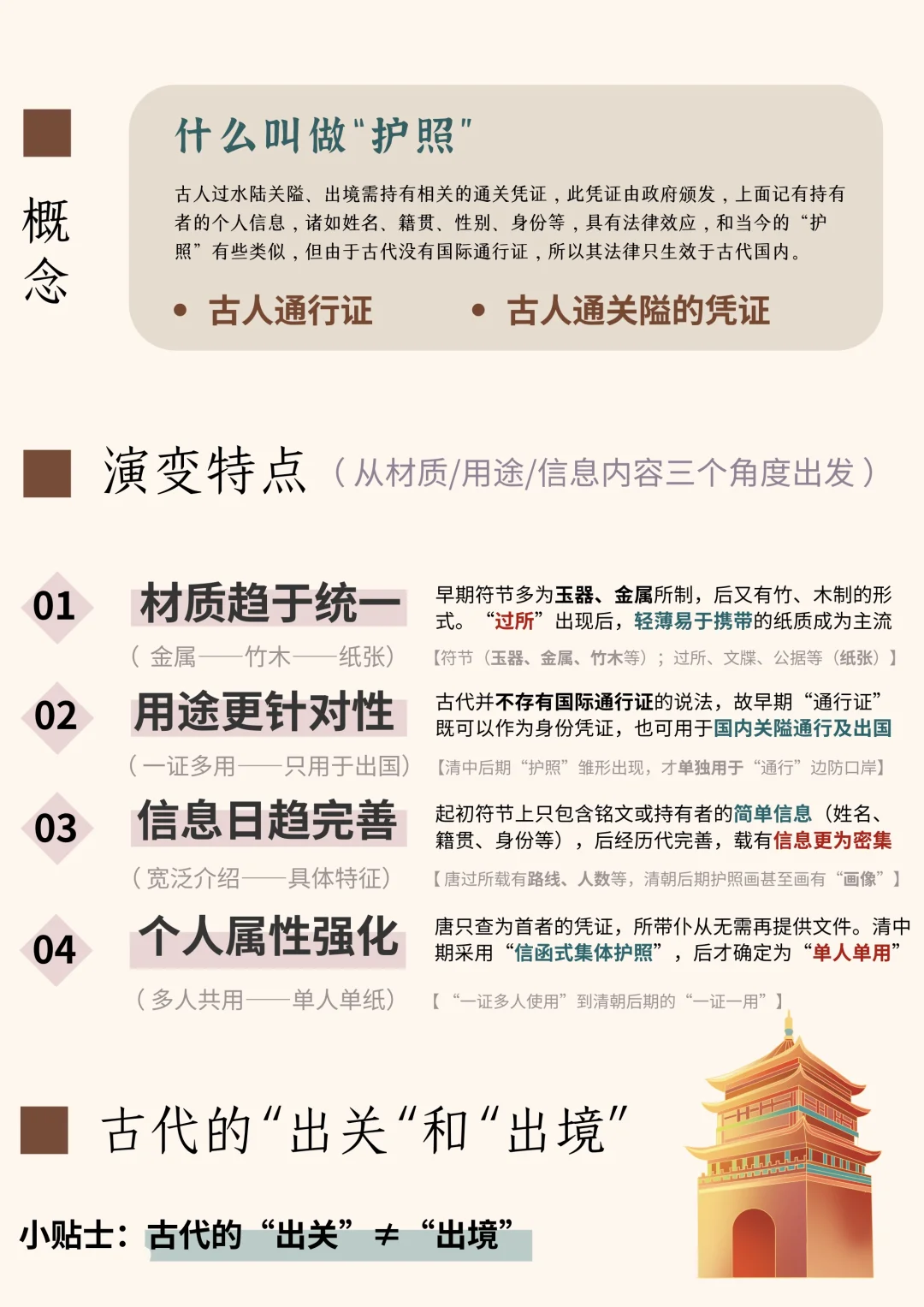

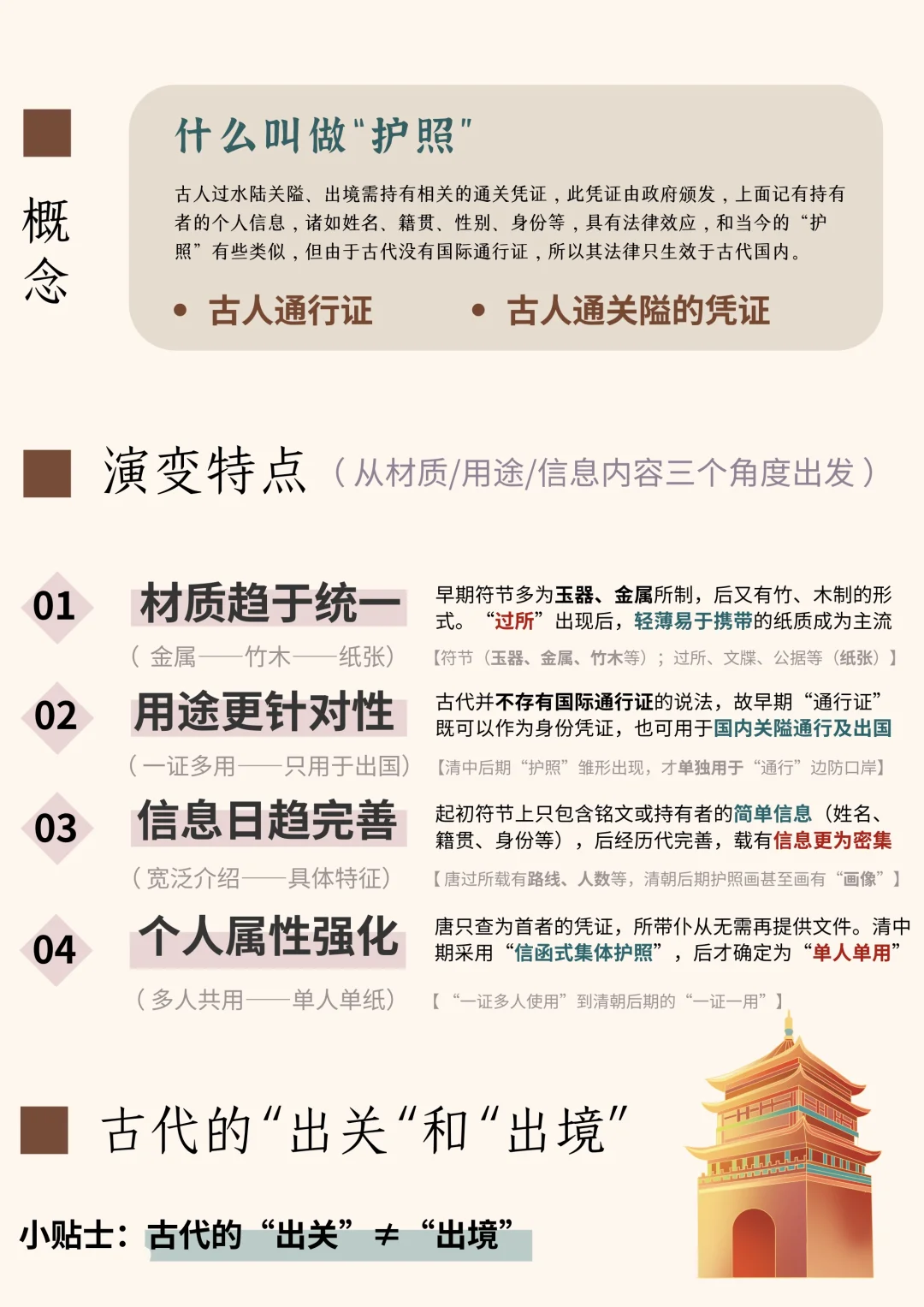

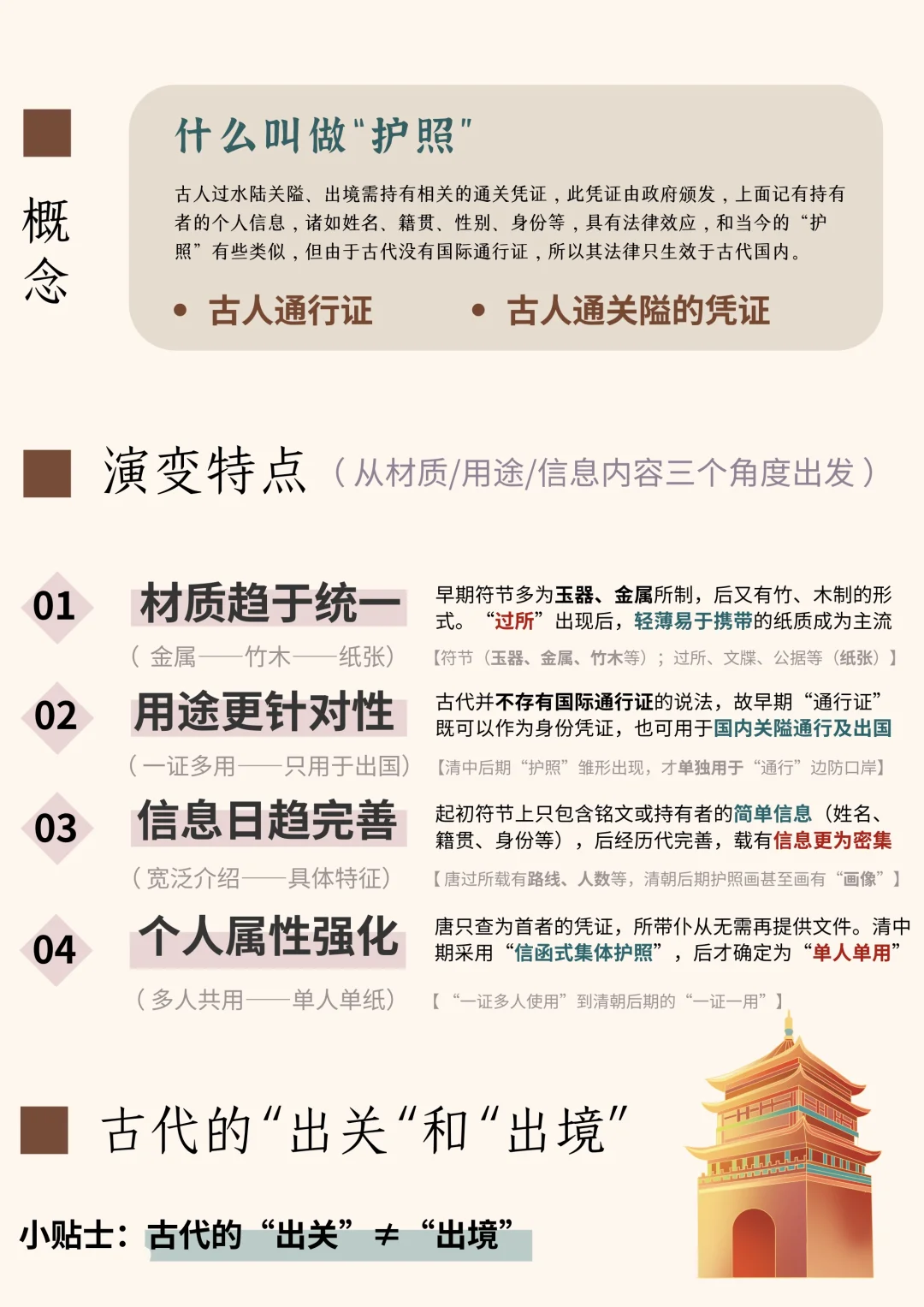

其实严格来说,古代并没有国际通行证的说法,出境凭证也只是受到本土律法的管制,即只有单向的法律效用,故古代“通行证”既可用于国内关隘通行,也可用于国人出国(包括官员出使、商人水陆贸易)或检验朝贡国的朝贡凭证,属于“一证多用”的情况,所以将古代通行证等同于“护照”并不完全妥当,但考虑到它们也局部具备了现代护照的特征,就暂且以这个话题展开吧。

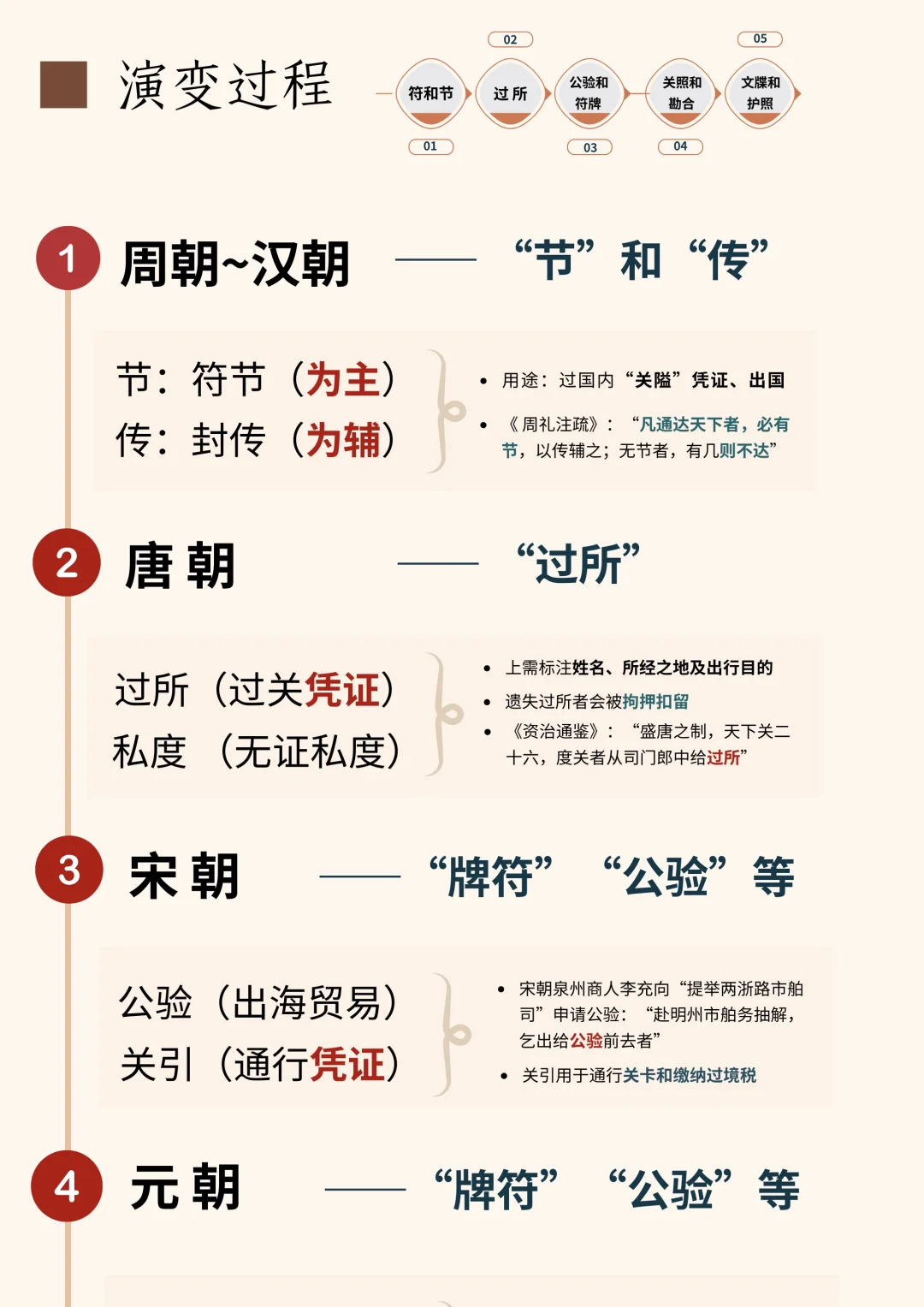

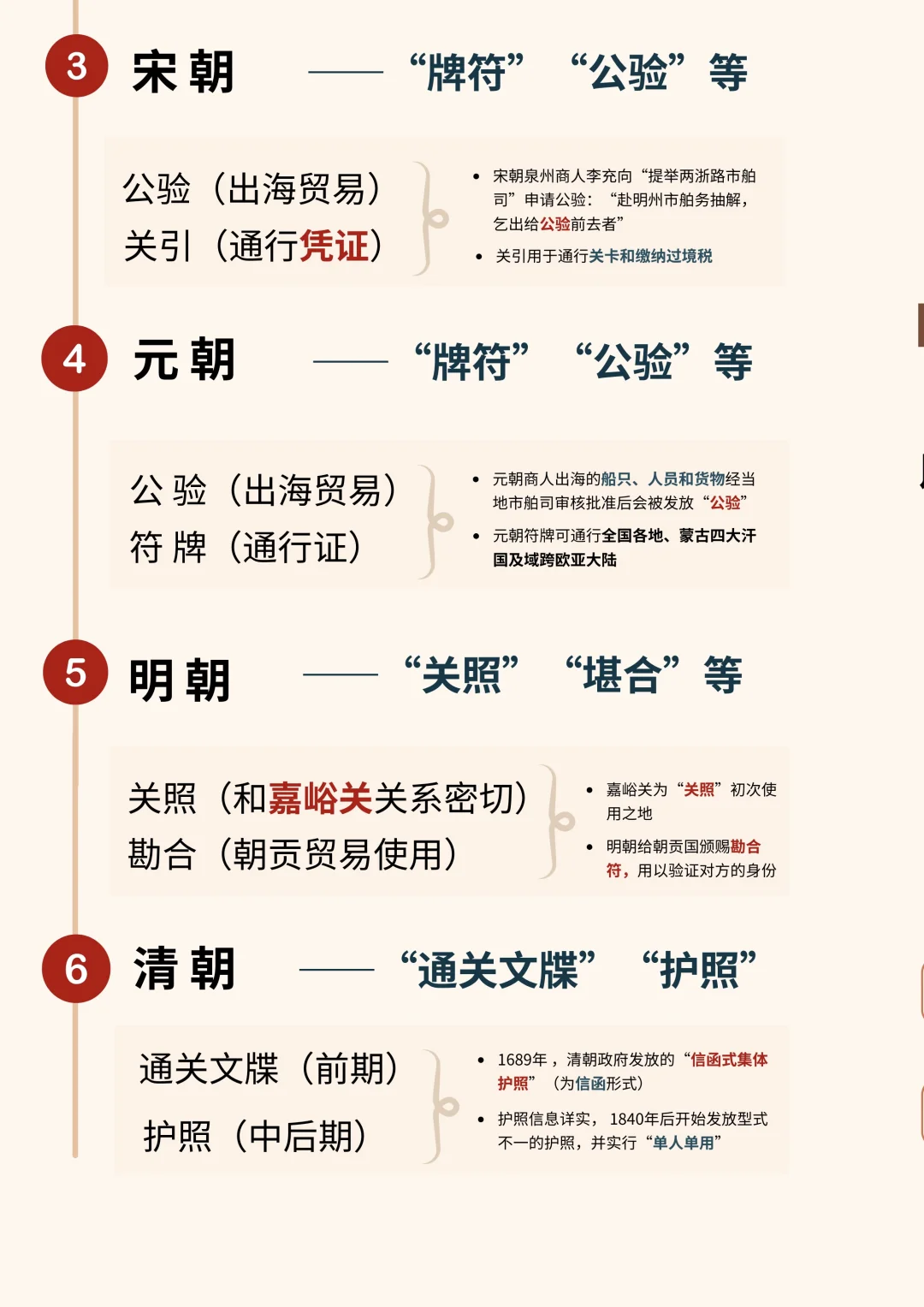

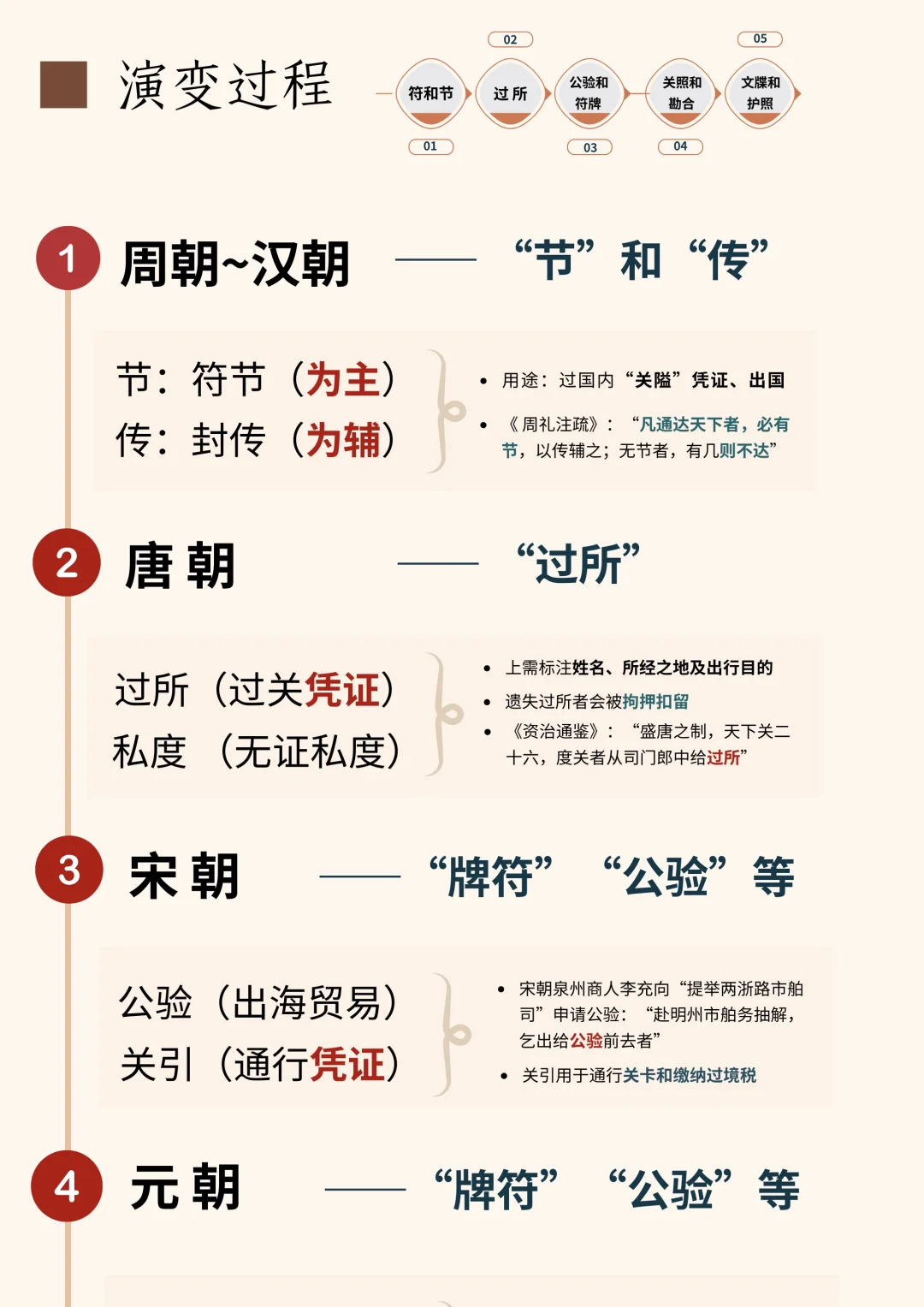

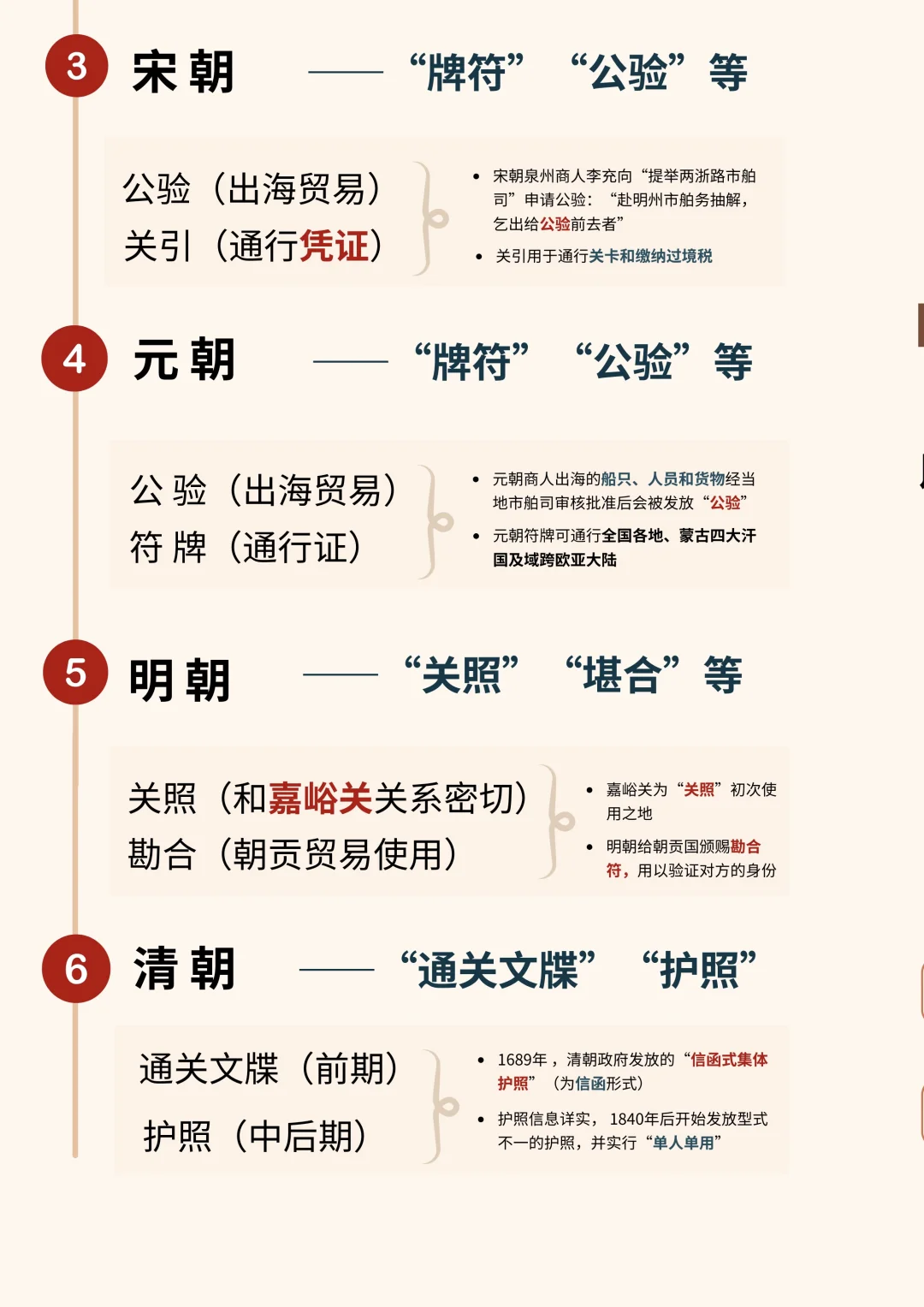

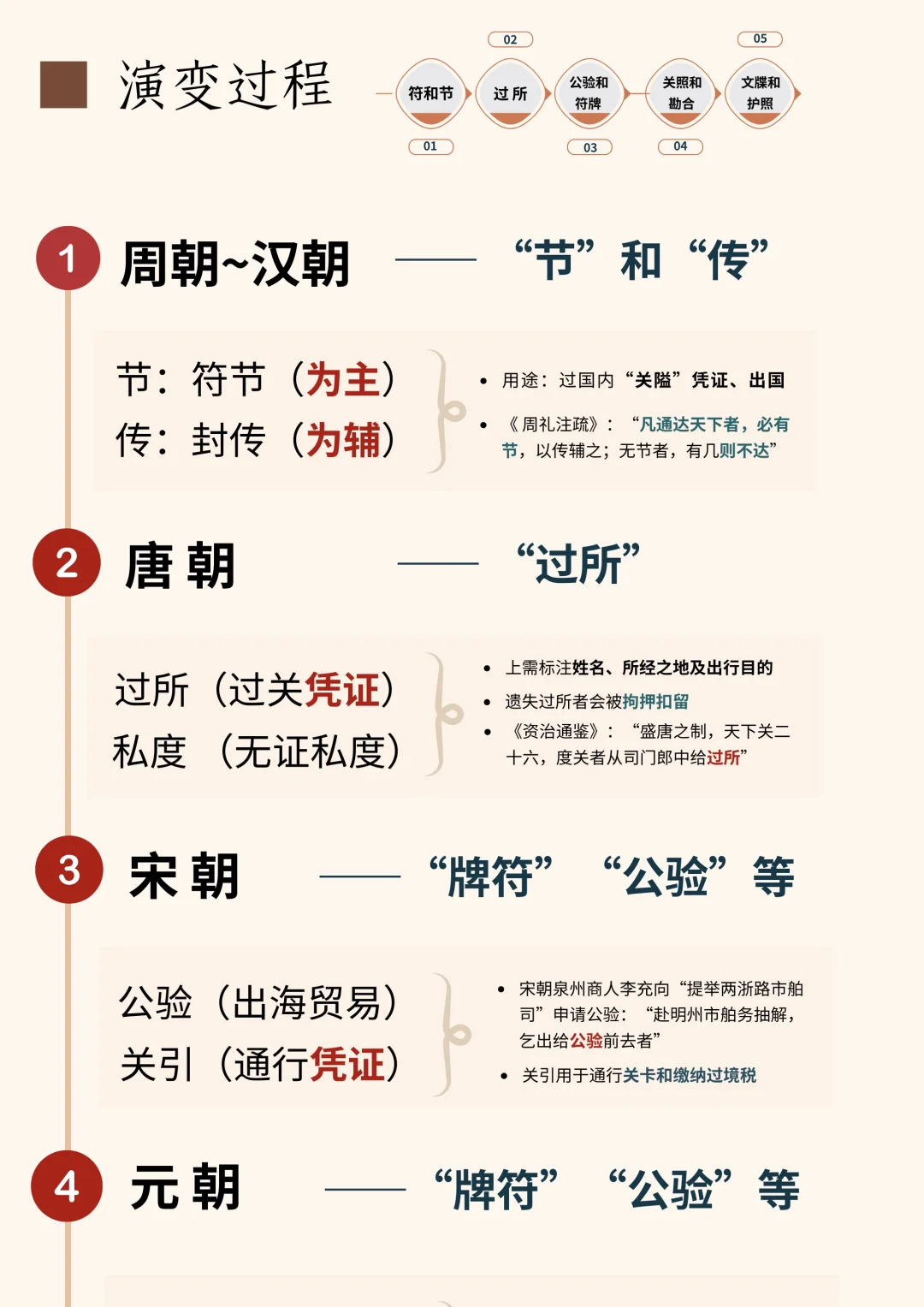

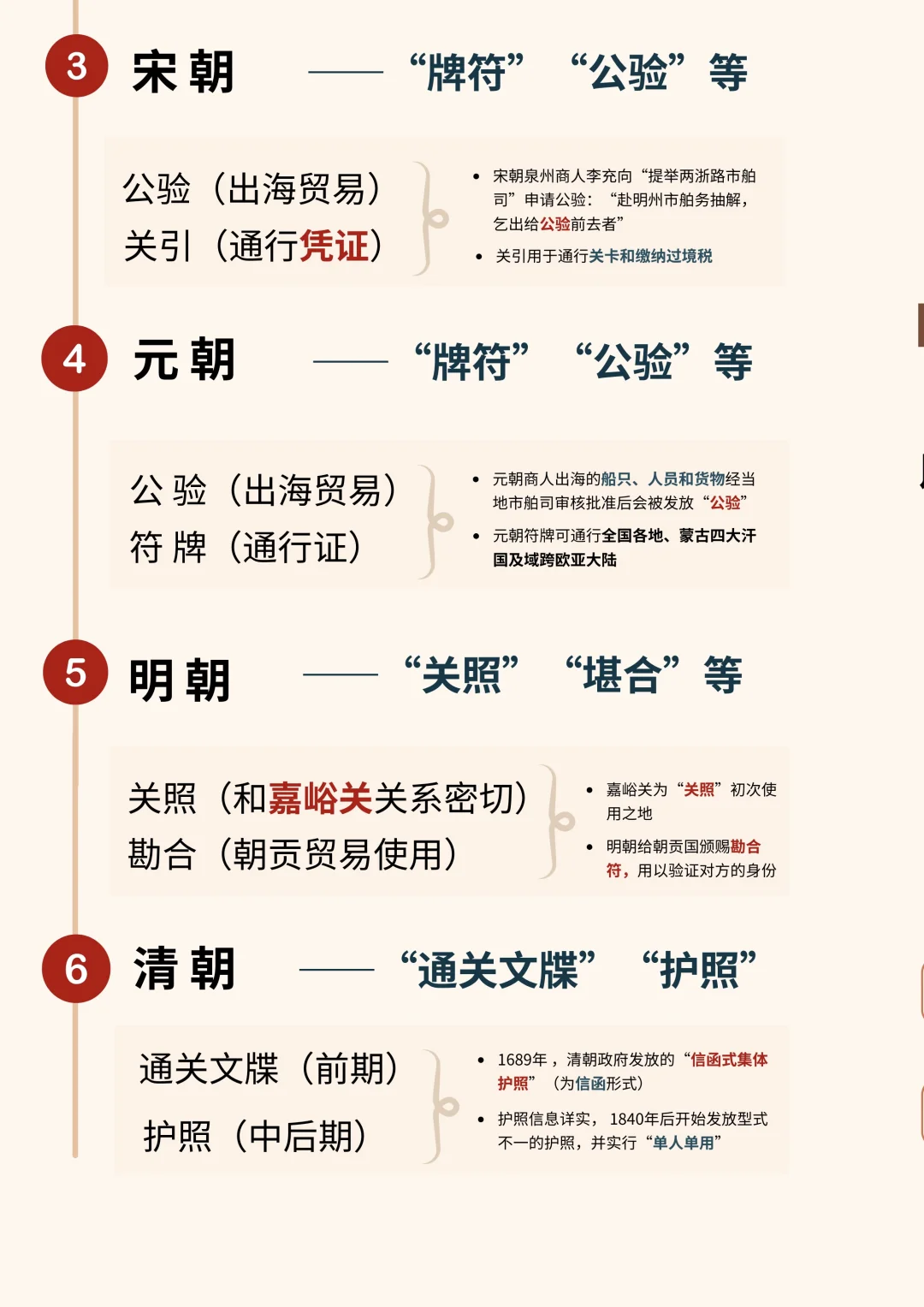

历代出行凭证的名目非常繁多,如秦汉的符节、封传,唐朝的“过所”、宋元的“公验”、“符牌”、明朝的“关照”、清朝的“护照”等,通过其演变历程可以发现,古代的“护照”其实在材质(趋于简易和统一)、用途(更针对性)、属性(个人属性强化)等方面都有循环渐进的优化,最终才形成具有“方便携带、信息齐全、使用流程完善”的近代护照,即清朝末年的护照。

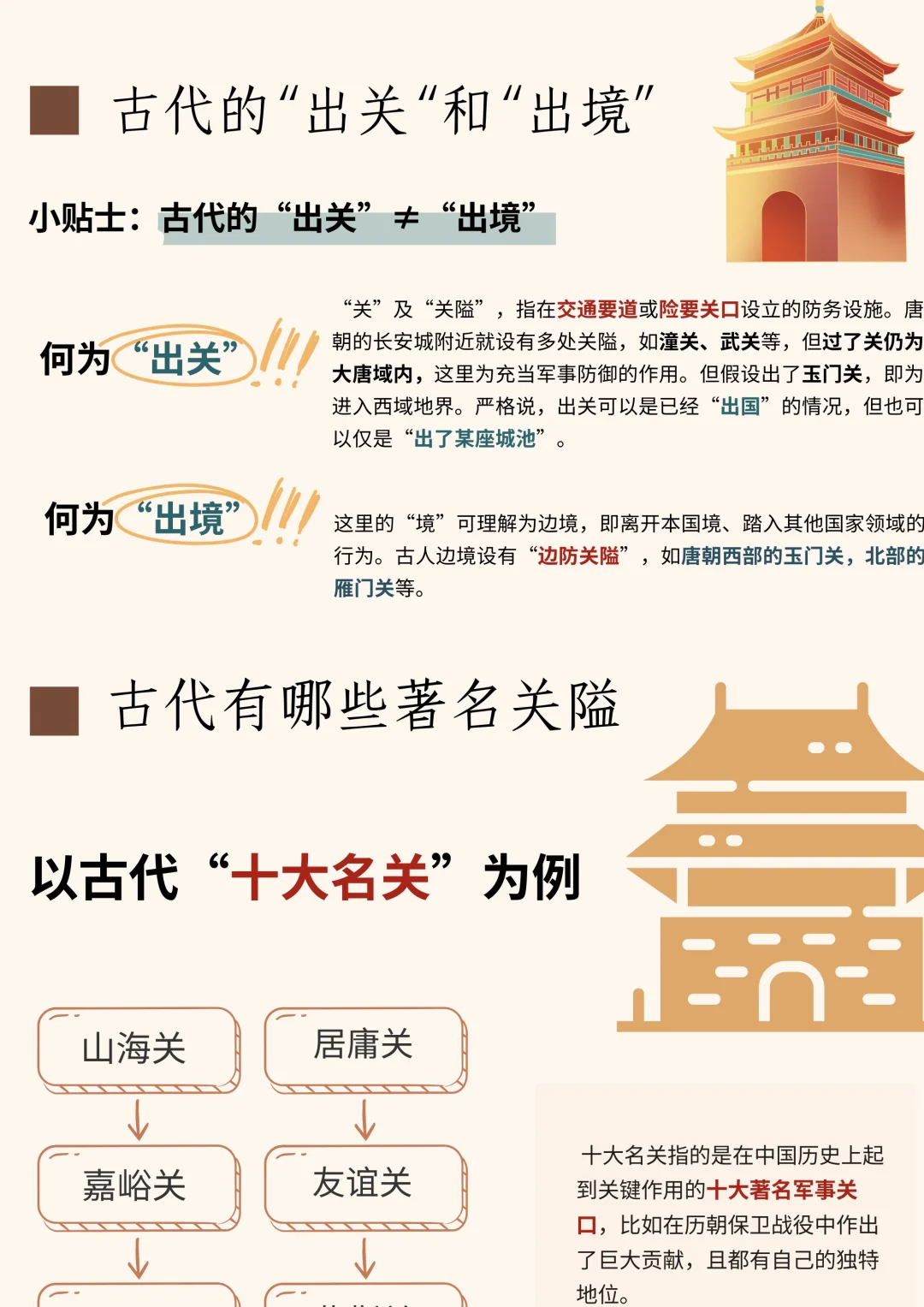

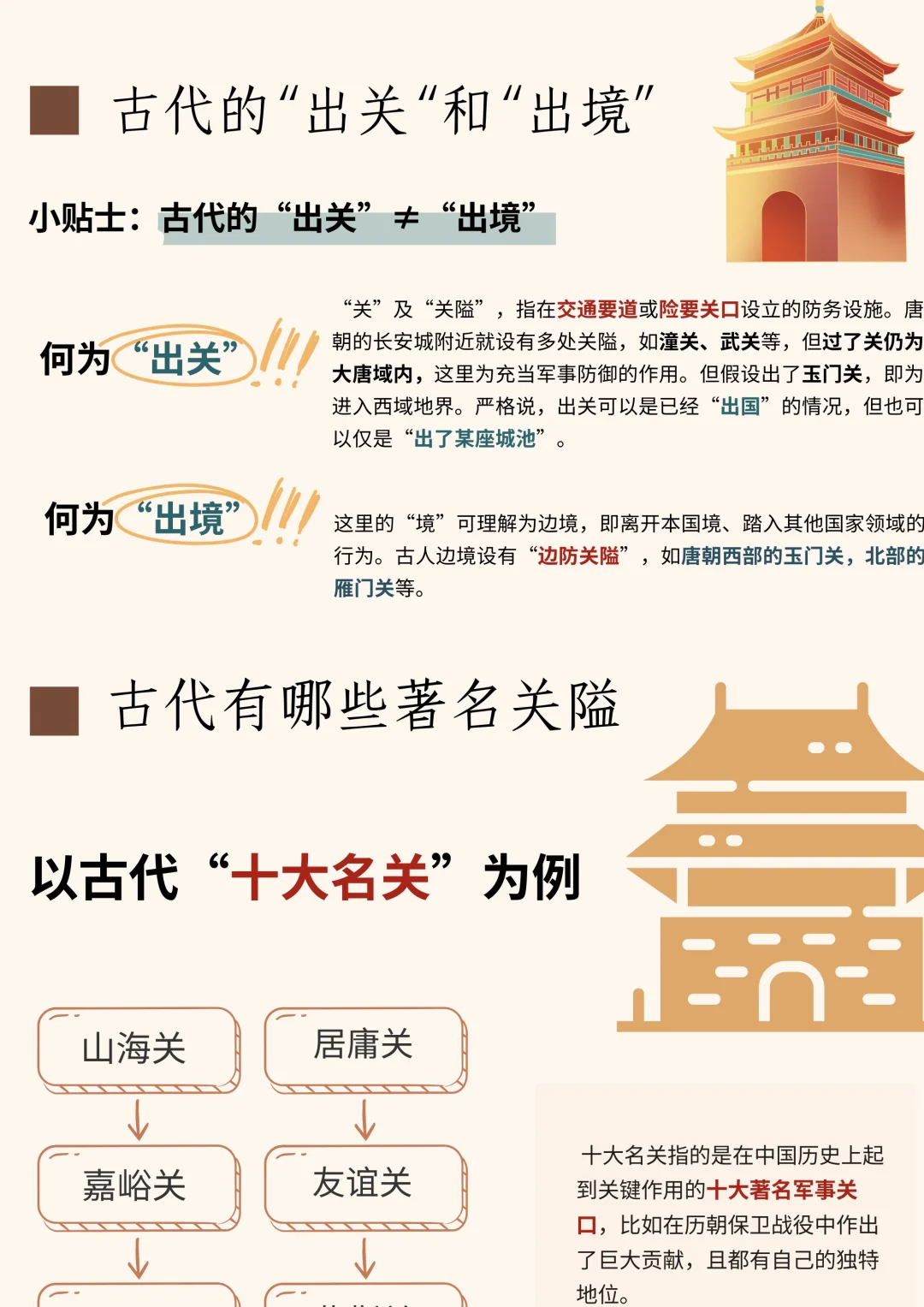

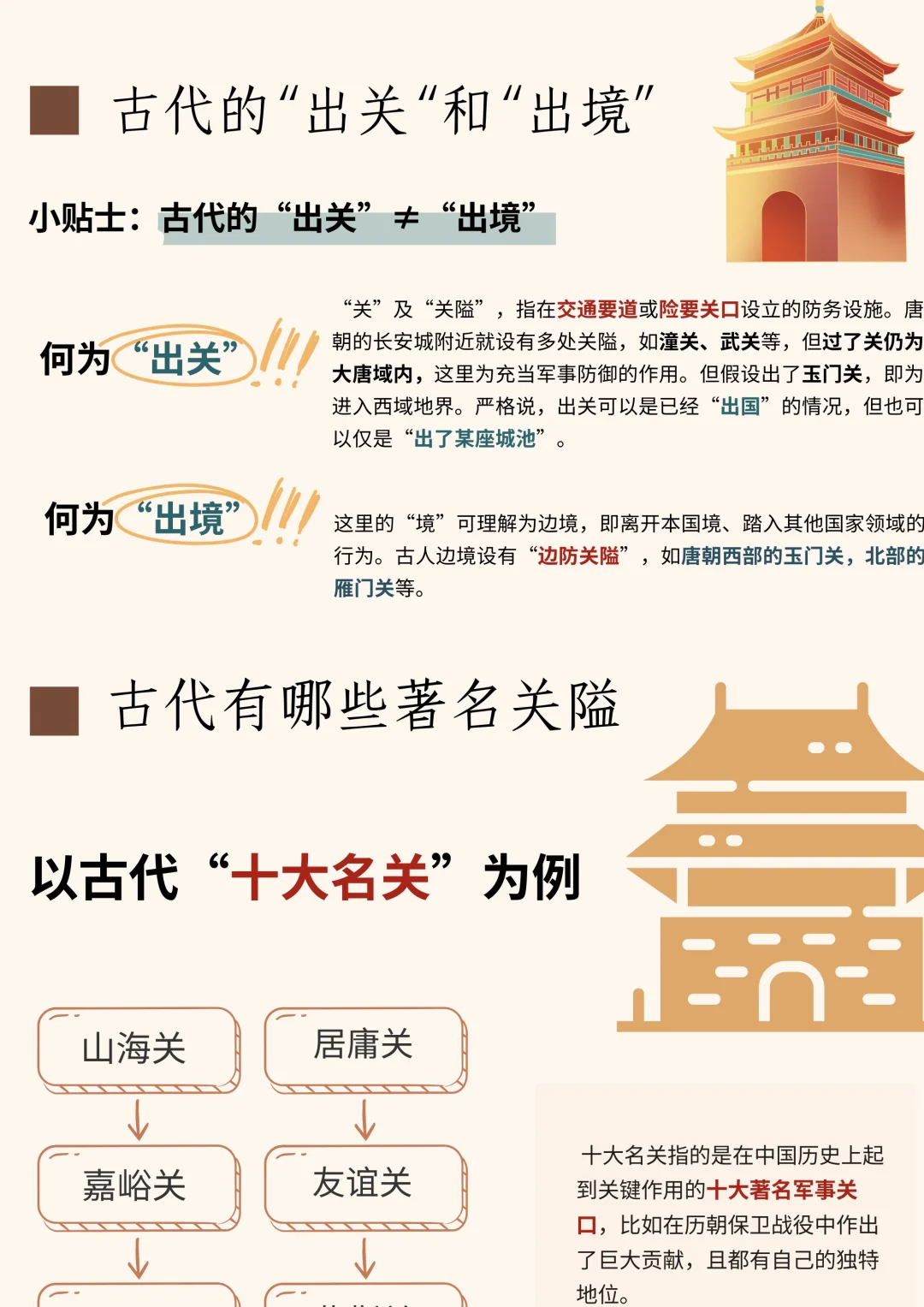

回到古代“护照”“一证多用”的问题上,其实涉及的主要是“出关”和“出境”的情况。在古代,“出关”并不完全等同于“出境”,有可能只是出了某座城池。比如唐朝的长安城附近就设有多处关隘,如潼关、武关等,但过了关仍为大唐域内,但假设出了玉门关,则有可能被视为踏入域外,如此说来,古代的“护照”其实还是倾向于域内地区与地区之间的出入凭证。