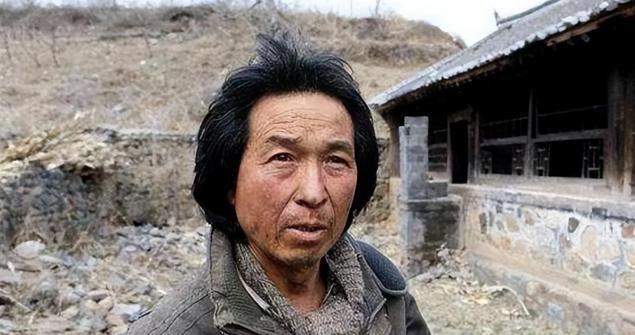

2000年,北大教授毅然辞职,带着校花妻子隐居山野,11年花光350万积蓄,不料七岁儿子的一句话,让他悔不当初... 2000年,北京大学的一间办公室里,王青松放下了那封辞职信,消息传出时,很多同事以为他一时冲动,但他并没有给任何人留下辩解的机会。 他带着妻子张梅收拾好积蓄,悄然离开了校园和城市的舞台,王青松不是普通教师,他出身河南农村,凭借极强的毅力走到北大讲台,在学术和讲课中赢得学生的敬仰。 他不仅懂法律,还懂中医养生和传统文化,甚至开设过公开讲座,场场爆满,可在学术晋升和体制压力面前,他遭遇了接连的挫折,博士申请两次落空,晋升考核屡屡失败。 他意识到再努力也难以突破体制内的壁垒,张梅同样在职称晋升上受阻,这让两人对城市生活彻底失去了信心。 他们反复商量,最终决定放弃安稳的教职和体面的头衔,到山野中寻找一种更自由的生活方式,对他们来说,这不仅是辞职,更是一次彻底的出走。 两人选定了北京密云的一片荒山,承包了2500亩土地,那是一片荒凉之地,没有电网,没有通讯,没有便利设施。 他们用积蓄修建石屋,自行开垦田地,点油灯照明,挑水下田,所有的一切都靠双手完成,他们拒绝化肥农药,坚持纯粹耕作,希望从土地中获得最基本的依赖。 王青松专注耕种,每一寸土地都要亲自照料;张梅打理家务,把生活安排得尽可能井井有条,他们把生活过得像一个自给自足的小世界,不依赖城市,不依赖外人。 日子虽然艰苦,却让他们觉得掌握在自己手里,在第二年,张梅怀孕了,面对新的生命,他们选择继续坚持理念,不去医院,不接受现代医疗帮助,而是由王青松翻阅典籍,准备好一切器具。 冬天降雪的夜晚,孩子在石屋里出生,夫妻二人给儿子取名“宇”,寓意广阔与自由,希望他能在这片自然中无拘无束地成长。 在孩子的教育上,王青松和张梅坚持完全不同于城市的道路,他们没有送孩子去幼儿园,而是自己编写教材,用儒家经典作为启蒙读本。 小宇三岁放羊,五岁能背诵《论语》。在父母看来,这样的教育才是纯粹的,不会被应试压力所束缚。 小宇从未见过电视,也不懂手机为何物,他的世界只有山林、牛羊和书籍,他是父母理想中的“山中之子”,成长与自然息息相关。 这样的生活持续了七年,一天,一位纪录片导演因拍摄生态题材进入山中,石屋里的一切令他惊讶,而小宇第一次看见摄像机,露出了强烈的好奇,他问父亲:“外面的世界是什么样的?” 这句简单的话,让王青松和张梅震动,他们意识到他们可以选择隐居,但孩子没有选择,他们剥夺了孩子了解更广阔世界的权利。 夫妻二人沉默了许久,最终决定离开,他们卖掉牲畜和部分设备,整理多年未动的证件,带着小宇重新走出大山,回到北京后,他们用剩余的积蓄为孩子找了一所重点小学插班。 可现实远比想象残酷,小宇会背古文,却听不懂英语,也不会解数学题,他不懂课堂规则,不会用电脑,甚至在食堂不会点餐。同学的嘲笑让他沉默寡言。 王青松试图用自编教材帮助孩子补课,却与学校理念冲突,最终,学校以“不适应”为由,劝退了小宇,家庭经济开始吃紧,积蓄几乎耗尽。 他们尝试开办有机农庄,却因渠道受限收入有限,张梅重回讲台,但早已错过了最佳晋升机会;王青松举办讲座,却已无人像当年那样追捧,他们的理想在现实的重压下不断崩塌。 小宇在父母的努力下,渐渐适应了城市,但他始终比同龄人落后一步,他聪慧,但缺少社会经验,王青松开始反思,十一年的山居究竟给了孩子什么。 他们的故事被媒体报道后引发热议,有人赞叹他们有勇气追求理想,有人批评他们自私,让孩子背负不该承受的代价,王青松没有辩解,他明白,这一切都是他们的选择。 最终,他们在现实和理想的矛盾中继续生活,带着遗憾和反思,这段经历告诉人们,理想与现实之间的距离极其漫长。 自由的生活有代价,责任和家庭也必须被正视,王青松和张梅的十一年,是一场勇敢的尝试,也是一个深刻的提醒:生活不是单纯逃离,而是在理想与责任之间寻找平衡。 这就是王青松夫妇的故事,从辞职到隐居,从生子到教育,再到回归现实,始终贯穿着理想与责任的碰撞,他们的选择虽带来遗憾,但也给人们留下了深深的思考。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:中国新闻网——“北大教师夫妇遁入深山十几年 寻心中桃花源(图)”)