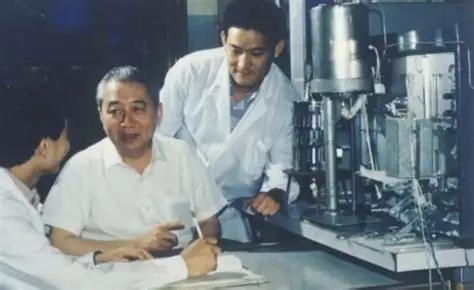

有时候你不得不服,有些人的骨头就是硬。 2001年,美国人卖了批淘汰设备给我们,坑了好几个亿,就等着看我们出洋相,看我们低头回去求他买“配方”。 结果,一个76岁的老爷子站了出来。 他叫闵恩泽。 那时候中国石化行业正为了一种叫“己内酰胺”的化工原料发愁。 这玩意儿是尼龙的关键原料,纺织、汽车、电子这些行业都离不开它。但当时国内八成以上都得靠进口,欧美企业卡着咱们脖子,不仅随便开价,还动不动就拿断供来吓唬人。 为了打破这种被动局面,中国石化咬牙掏了好几亿,从美国引进了一套所谓的“先进”己内酰胺生产设备。 那家美国公司嘴上说这是刚退役的好设备,实际上早就研发了新一代技术,故意把淘汰的旧机器重新喷了漆,当作宝贝卖给了我们。 更坑人的是,他们在最核心的催化剂配方上留了一手,提供的催化剂根本就是过期失效的。 结果设备一投产,问题全来了:产量连设计值的一半都不到,产品质量差得根本没法用,催化剂隔三差五出故障。 北京燕山石化的仓库里,次品堆得跟山一样高,数亿元投资眼看就要打水漂。 美国公司却甩手不管,反而趁机在国际市场推出新一代产品,价格比我们的成本还低三成。这明摆着是个陷阱,先靠淘汰设备套现,再用新技术打压,让你血本无归还得回头求他。 当时整个行业一片绝望,有人气得直说“这哪是技术转让,分明就是请君入瓮!”但美国人显然低估了一件事——中国人的骨头有多硬。 就在这个时候,一位白发苍苍的老人走进了中控室。 76岁的闵恩泽院士本该在家养老,听说这事后连夜赶到工厂。他是中国炼油催化应用科学的奠基人,大家都尊称他为“中国催化剂之父”。 他看着满屏的报警信号,斩钉截铁地说:“必须研发我们自己的催化剂!”美国人之所以敢这么耍心眼,就是吃准了中国短期内搞不出催化剂。 这玩意就像化工设备的“芯片”,涉及分子筛结构、活性金属负载量等几百个参数,核心技术一直被国外化工巨头死死攥着。 但闵恩泽偏不信这个邪,他带着团队直接住进了实验室,日夜不停地筛选材料、调整配方。 那时候实验室条件简陋,有些设备还得他们自己动手改造。研发过程特别艰难,第一批催化剂活性只有进口产品的三成,第二批又出现严重粉化。 最困难的时候,团队连续做了117次实验,次次都失败。有一次中试试验,反应器压力突然飙升,差点引发重大事故。 现场工程师都想打退堂鼓了,闵恩泽却坚持要在48小时内查出原因,最后发现是载体材料耐压强度不够。这种不服输的劲儿,不就是中国人骨子里的硬气吗? 转机发生在2003年春天。团队创新性地采用了复合分子筛载体,还用纳米级氧化铝涂层解决了强度问题。第213次实验记录显示“催化剂连续运转240小时活性无衰减”。 后来他们成功研制出钛硅分子筛TS-1催化剂,性能远超美国产品,成本还低得多。 新型催化剂用到生产线上之后,产能直接提升了3.2倍,产品优级品率高达99.7%,远远超过美国的技术指标。 原本快要报废的设备重新焕发生机,中国石化不仅挽回了巨额损失,还凭借这项技术在国内市场站稳了脚跟,甚至开始向意大利、荷兰这些传统化工强国出口技术。 这场翻身仗打得漂亮极了,2001年的时候,中国己内酰胺年产量还不到20万吨,八成以上依赖进口。到了2015年,年产量突破250万吨,自给率超过90%。 曾经被卡脖子的技术短板,如今成为中国的优势产业。有次美国企业想引进中国技术,中方工程师直言“这项技术较复杂,贵方可能难以消化”,这一幕与当年形成鲜明对比。 你说这叫什么?这就叫天道好轮回! 技术封锁从来不可怕,怕的是自己失去了创新的勇气和决心。 闵恩泽院士虽然已经离开了我们,但他的精神就像那颗以他名字命名的小行星“闵恩泽星”一样,永远闪耀在中国科学的天空。 有时候你不得不服,有些人的骨头就是硬,而这种硬骨头,正是咱们中国科技自立自强的底气所在。 参考资料:灯塔传承 | 闵恩泽:石油化工技术自主创新的先行者——澎湃新闻

![说到底最大的问题就是,钱是否能够到位[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/6389851424256486048.jpg?id=0)

![[微笑]10点前还看了好几次这货,感觉太弱,没有去追。。。结果现在一看,涨停了。](http://image.uczzd.cn/6645447634436676603.jpg?id=0)