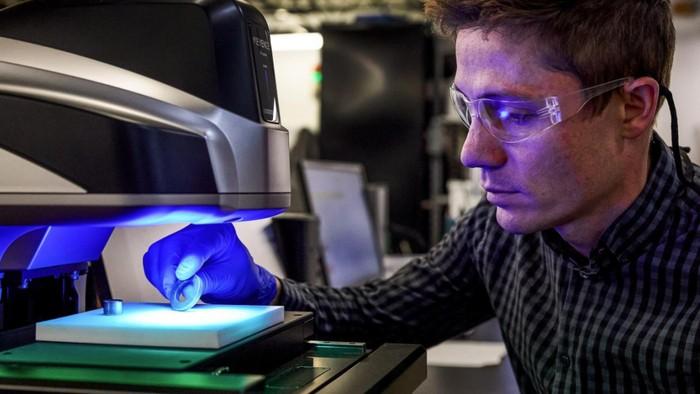

美媒:已找到 “稀土卡脖子” 解药!华裔科学家完善 “氮化铁” 技术,中国再不卖就来不及了。 当地时间 22 日,美国福克斯新闻抛出一则重磅消息,称美国明尼苏达大学的华裔教授王建平(音)已完善 “氮化铁磁体” 合成技术。 美媒对这种新型磁铁的描述简直堪称完美:磁性超越所有中国产品,耐高温表现比稀土磁铁更强,原料仅需铁和氮这两种地球上最常见的元素,中国完全无法"垄断"。报道甚至直接建议特朗普政府,应该像中国当年发展稀土产业那样,投入数千亿美元尽快将这一技术商业化并抢占市场。 福克斯新闻特意强调了这项技术的突破点,王建平团队优化的等离子体辅助化学气相沉积技术,把氮化铁磁体的合成周期从传统工艺的 48 小时压缩到 8 小时,材料损耗率也从 15% 降到了 3%。 更关键的是性能数据,这种灰色晶体的矫顽力比传统钕铁硼高 40%,抗退磁能力极强,1.5T 的剩磁强度更是普通磁铁的 300 倍,在 - 50℃到 200℃的大温差区间里还能保持 90% 的磁性能,MIT 的材料学家曾评价这种特性 “就像给磁铁装上了记忆芯片”。 美媒如此激动并非没有原因,稀土一直是美国高端制造的 “软肋”。全球 90% 以上的稀土精炼产能集中在中国,而钕铁硼等稀土永磁体是新能源汽车、风电设备、先进武器的核心部件,特斯拉 Model S 的驱动电机、西门子 8MW 风电发电机,甚至 F-35 战斗机的航电系统都离不开它。 此前美国因稀土供应依赖中国多次陷入被动,国会研究服务局的报告曾坦言,一旦稀土供应链受阻,美国新能源汽车产业将面临 “至少 6 个月的停产危机”。 按照福克斯新闻的说法,氮化铁磁体简直是为破解困局量身定做。西门子的实测数据显示,用它替代稀土永磁体的 10MW 海上风力发电机,年发电量能增加 21%,维护周期直接延长 3 倍;在新能源汽车领域,它能让驱动电机体积缩小 30%,续航提升 15%,完全能满足高端制造的需求。 报道里还提到,东京大学团队用原子层沉积技术给氮化铁磁体做了表面包覆,把材料寿命延长到 8000 小时,相当于解决了此前暴露空气 8 小时就会出现 5% 磁损的难题,为量产扫清了关键障碍。 但稍加梳理就会发现,美媒的乐观里藏着不少现实缺口。目前氮化铁磁体的成本还是个大问题,当前价格是传统钕铁硼的 2.3 倍,精密加工时材料利用率仅 65%,这对追求成本控制的车企和风电企业来说是不小的门槛。 更重要的是量产验证,实验室数据亮眼不代表能稳定落地,车规级、风电级磁体需要通过数千小时的可靠性测试,从技术突破到真正切入供应链,至少还要经历 2025-2027 年的认证周期,有意思的是,就在美媒欢呼 “找到解药” 的同时,中国磁性材料企业早已启动了自己的技术布局。 国内的银河磁体已经建成千吨级无镝磁体中试线,良率稳定在 92% 以上,通过添加片状金属软磁粉替代高价稀土,磁性能达到 360kJ/m³,和传统含镝磁体不相上下,原材料成本还降低了 18%-22%。 这家企业 2025 年 2 月已经通过日本电产的认证,计划四季度小批量供货,2026 年还要投产万吨级产线,瞄准新能源汽车和人形机器人市场。 从产业格局看,氮化铁技术确实给稀土永磁体带来了竞争,但远没到 “颠覆” 的程度。中国不仅在稀土精炼领域有优势,在替代材料研发上也没落后,无镝磁体、纳米晶磁体等多条技术路线并行推进,银河磁体甚至已在无镝磁体领域布局 23 项发明专利,形成了专利壁垒。 美媒喊出 “中国再不卖就来不及了”,更像是一种技术突破后的情绪释放,却忽略了从实验室到产业化的漫长距离,以及中国在磁性材料领域早已铺开的应对布局。 现在全球材料产业都在盯着氮化铁技术的量产进展,也在关注中国稀土与替代材料的双重布局。这场围绕 “磁体核心材料” 的博弈里,技术突破固然重要,但量产能力、成本控制、专利布局的综合比拼才是关键,所谓 “解药” 能否真正见效,恐怕还要等市场给出最终答案。 华裔科学家王建平耗时十年完善的氮化铁技术,为全球应对稀土供应问题提供了一种新的可能。随着技术的不断进步和完善,氮化铁磁体有望在更多领域发挥作用,减少对稀土资源的依赖,或许真的能成为美媒所说的应对“稀土垄断”的“解药”。 信源:第一军情