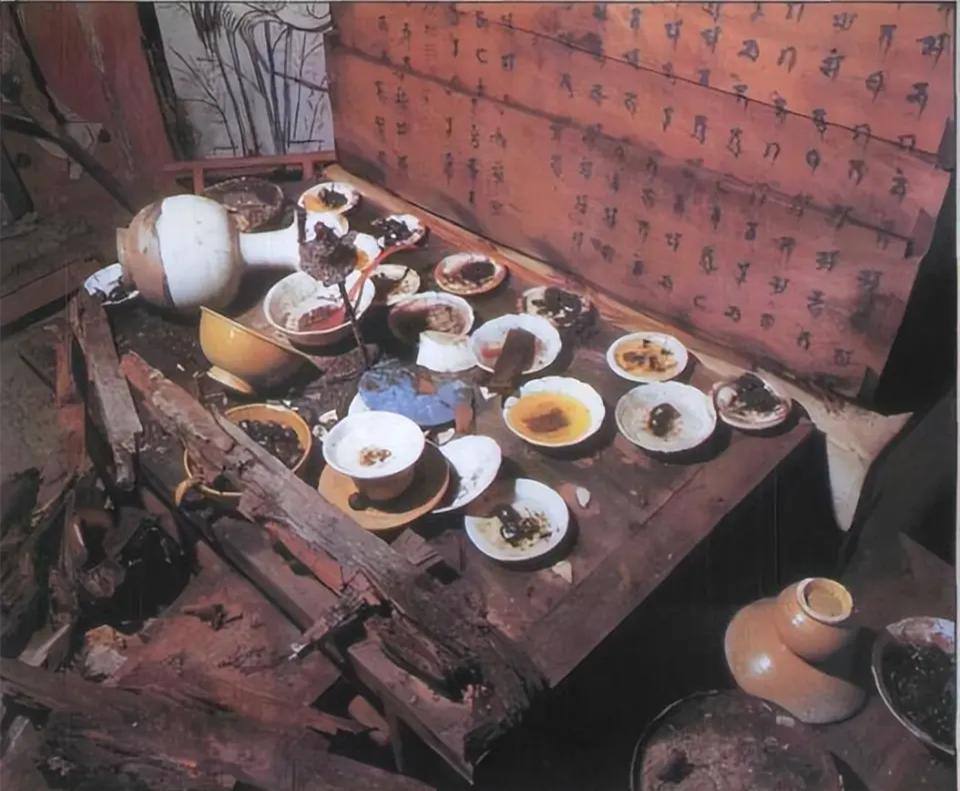

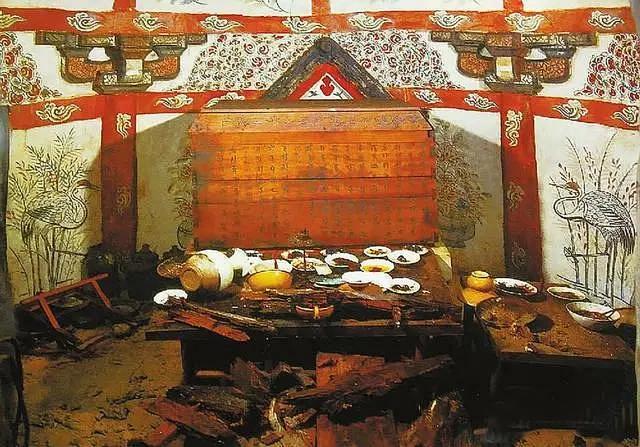

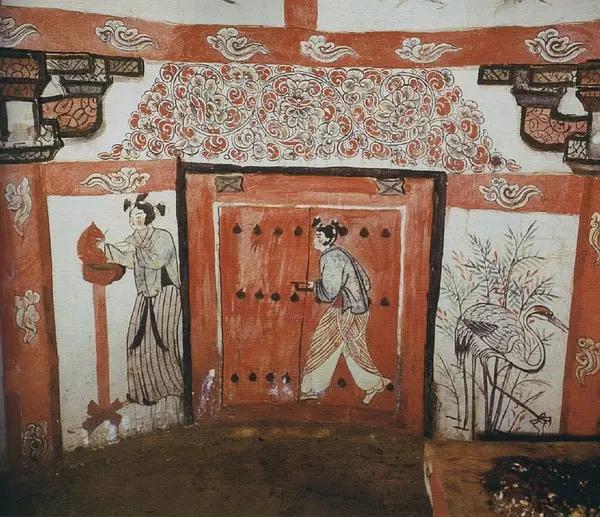

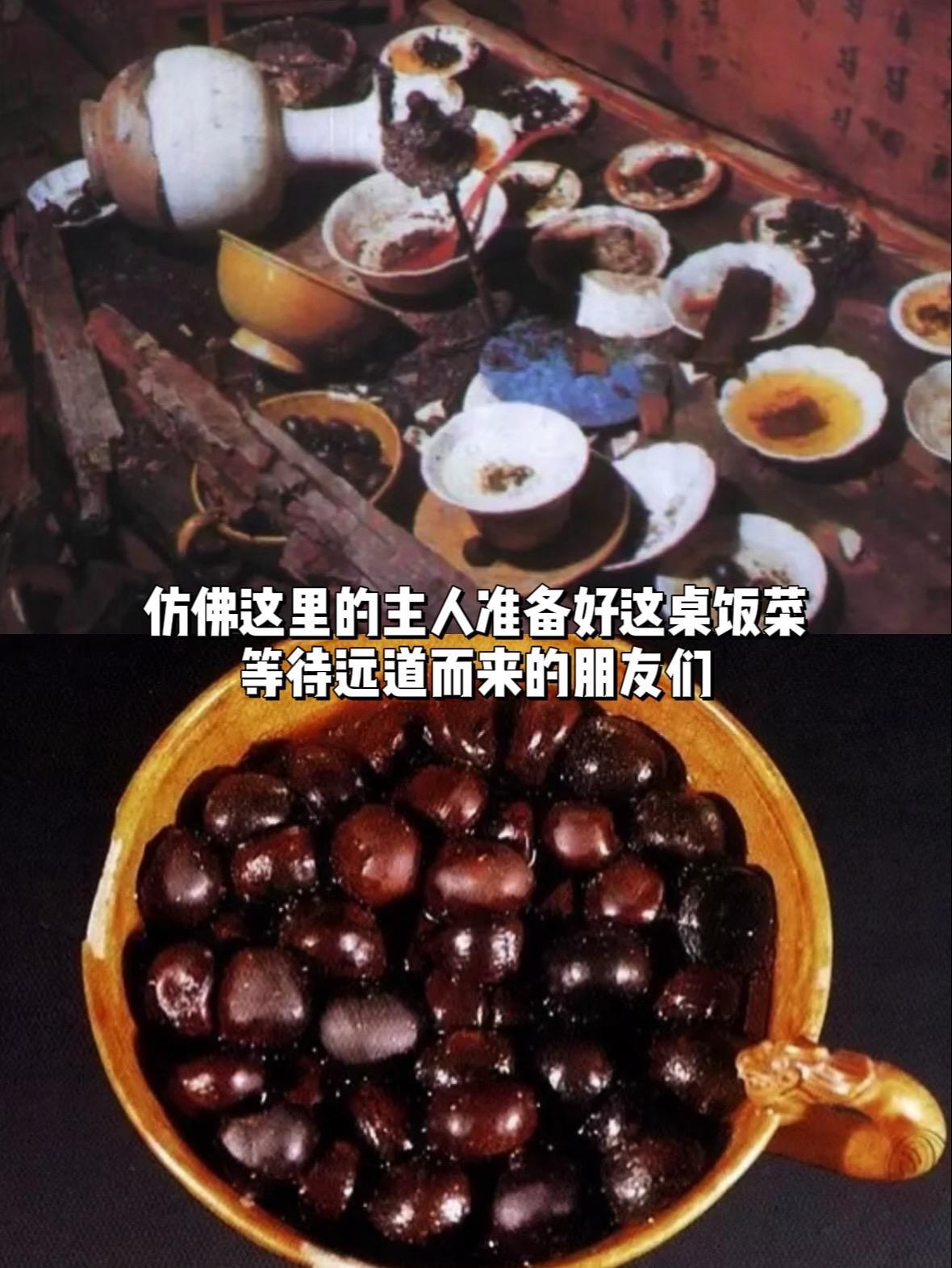

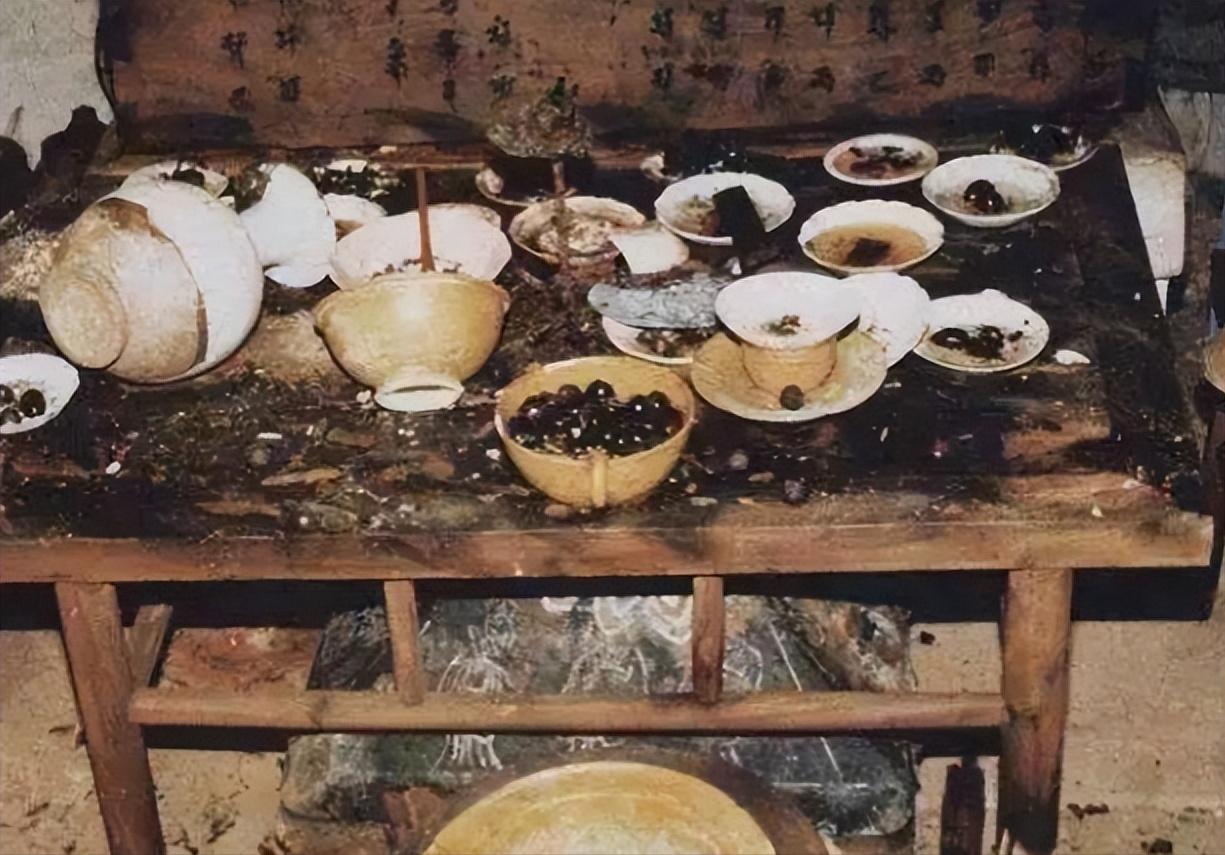

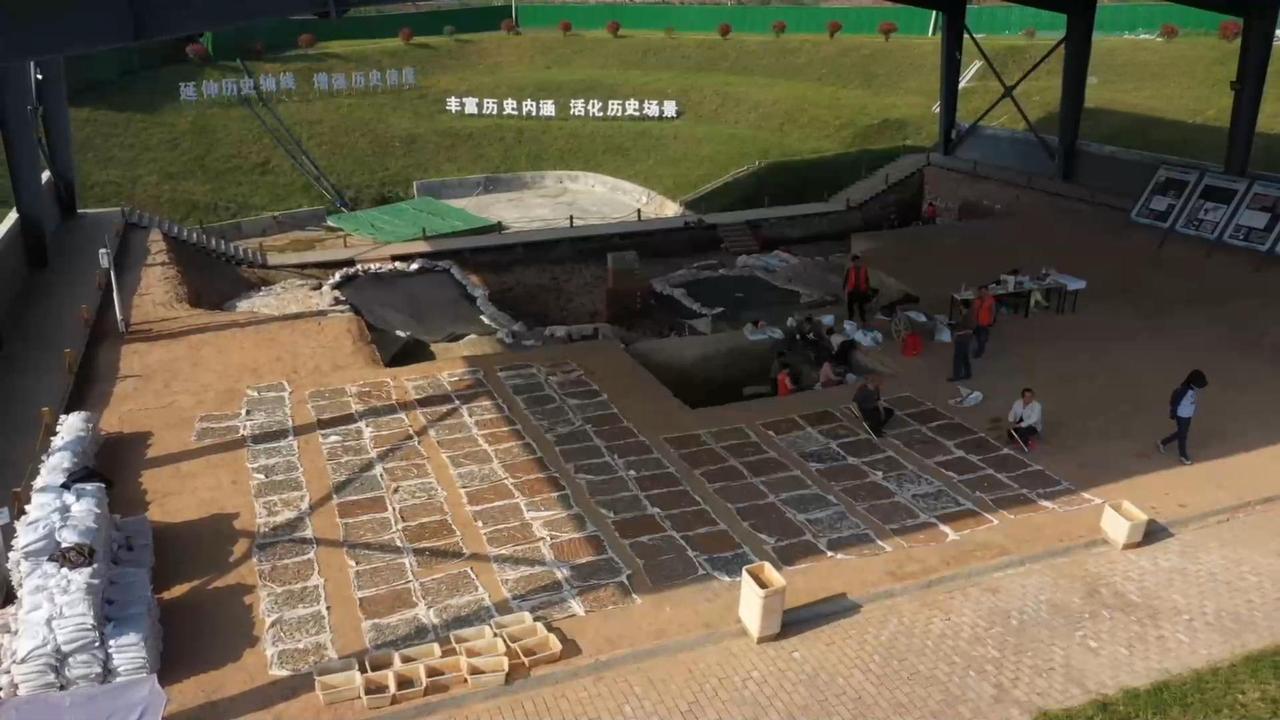

这是一桌来自1000年前的酒席,直到今天依旧像刚摆上去一样,然而当考古人员一抬头顿时被吓的冷汗直流,酒桌旁竟然站着一个“人”,好像在欢迎考古队员的到来,这些留存千年的饭菜还能吃吗? 在河北张家口的宣化区,一次极其普通的农田施工,竟然挖出了一桌“千年酒席”。 更诡异的是,就在考古人员准备靠近的时候,一个“人”静静地站在桌边,仿佛在等客人落座。 一个普通春天,河北张家口的两位农民只是想给地里浇点水,可水一倒下去就不见了,像进了无底洞,他们顺着水流找到了一个塌陷的洞口,结果发现这地底下,居然是一座墓室。 这个“酒席现场”就藏在墓室的正中,桌子还在,菜还在,连酒瓶里的液体都没干,你没看错,这不是道具,这是实打实的古代食物。 葡萄干、板栗、梨核、还有一瓶绿釉酒瓶,里面竟然还有些许酒液残留,而且还能闻到淡淡的香气。 考古人员说,这种保存状态,简直可以拿去“教科书级展示”,但最令人倒吸凉气的,不是食物。 当考古人员从饭桌上移开目光,准备环顾四周时,突然一名队员站住了,他们看见在桌子的另一边,站着一个人,或者说,看上去是一个人。 那是个穿着完整丝织衣物的“人偶”,用木头和稻草做的,站得笔直,面朝酒席,像是在等人入座,又像是在为谁守灵。 灯光下的它,表情竟有点“温和”,像极了那种老朋友见面时的笑容,但换个角度看,又像是古墓主人正在“欢迎”千年之后的访客。 墙上还刻着一句话:“墓有重开日,人无再少年”,这句话,像是给千年之后的你我写下的警示,也像是墓主人在自言自语,他知道有人终会来,来见证他最后一场盛宴。 这场景,就像一场沉睡千年的剧目,被一束水流意外拉响了帷幕。 这位“宴请千年”的主人叫张文藻,辽代人,身份不高不低,是监察御史张世卿的祖父,年轻时那可是个“社会人”,嗜酒如命,游手好闲。 直到三十岁那年,突然“洗心革面”,在妻子的影响下成了个佛系乡绅,一心向善,勤俭度日,还颇受乡邻敬重。 这顿千年酒席,很可能是子女在他的合葬仪式上特别准备的,看菜色都是素的,应该是为了配合他后期的佛教信仰,那瓶葡萄酒,更像是最后的告别礼物。 “事死如事生”,这在当时的中国文化中是很正常的观念,活着时怎么吃怎么穿,死后也得“安排上”,这不仅是对逝者的敬重,也是一种情感表达。 所以这桌酒席,既是饭,也是一种“语言”:我们还记得你,我们希望你在另一个世界也能吃得好、活得好。 看到这里,估计很多人心里冒出了个疑问:这饭菜这么新鲜,是不是还能吃?答案是:谁吃谁出事。 别看那葡萄酒还有香味,实际上已经“毒”过了,经过千年,瓶子里的金属元素早就渗入酒液,喝一口,等于喝一口金属汤,至于那些干果、果核,也都早已失去营养价值,甚至可能带菌。 换句话说,这些酒席虽然看上去“能吃”,但实际上只是“能看”,它们存在的意义,不是让人咽口水,而是让人咂摸历史的味道。 张文藻并不是个王侯将相,但从他的墓葬配置来看,生活质量一点也不差,铜镜、桌椅、丝织衣物样样齐全,壁画色彩鲜艳,生活气息浓厚。 这与湖南出土的西汉《食方》简牍里的记载不谋而合,那些记载的肥牛粥、蒸鱼、烤兔头,和今天的菜单比,简直不遑多让,古人对吃的讲究程度,从这桌千年酒席中就能看出一二。 所以,别再以为古人都是“粗茶淡饭”,人家那是细嚼慢咽,讲究得很。 说回那个站在桌边的人偶,它到底是谁?为什么会站在那里,是墓主人自己安排的“守灵人”?还是子孙的某种仪式象征? 目前这些都没有确切答案。 但有一种可能是,这个人偶代表了张文藻的“灵”,他没有躺在棺材里,而是在灵魂层面上,站着“等客人”。 这也和佛教里“灵魂不灭”的概念暗合,毕竟张文藻后半生虔诚向佛,可能真相信,人在死后依然会“回来看看”。 而那句“墓有重开日”,也许不是随便写的,而是他早已知道,总有一天,会有人来,像今天的我们一样,推开这道尘封千年的门。 这个墓,考古队已经挖掘完毕,现场也被妥善保护,但是这桌酒席带来的震撼,却远远没有结束。 它不是简单的“古董摆设”,而是一次穿越时空的情感连接,它告诉我们:人类的悲欢离合,不会因为时间而消失;对亲人的思念,不会因为死亡而中断。 一个普通家庭的送别仪式,能穿越千年,被今天的人看到,这本身就是一种奇迹。 它不需要华丽辞藻,也不需要高高在上的历史意义,它只需要你站在那张桌子前,静静看一眼,就能明白千年前的那群人,也曾像我们一样,爱吃、爱人、爱生活。 或许真正值得我们敬畏的,不是那瓶千年葡萄酒,而是那份跨越千年的“等你来吃”的温柔。 这顿酒席,我们吃不了,但能记得,这就足够了。