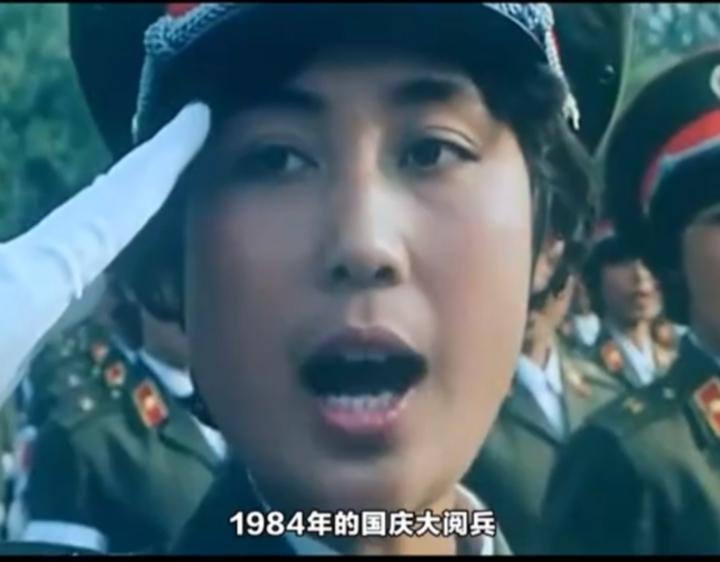

1984年大阅兵:西方到底慌什么?三步劈枪又为何成绝唱? 1984年国庆当天,天安门广场的阅兵式刚结束,西方媒体的评论就跟开了锅一样。 有媒体盯着导弹方阵直呼意外,有专栏作家感慨东方力量超出预期,甚至有报道把这种反应直接定义成恐慌。但要是扒开表象就会发现,他们真正在意的,从来不是几样新亮相的装备,而是那个被他们在国际舞台上“低看一眼”多年的中国,突然有了改写规则的实力。 要知道,在1984年之前,西方对中国国防的认知还停留在“老黄历”里。不少人觉得,中国要么一门心思搞经济,没精力琢磨军事;要么手里的家伙还是“老古董”,掀不起什么波澜。 结果阅兵场上,战略导弹部队第一次公开亮相,东风-3、东风-4导弹缓缓驶过。那庞大的体型、沉稳的姿态,直接打破了西方“中国缺乏远程威慑力”的刻板印象。 更让他们意外的是,从能精准打坦克的反坦克导弹,到性能升级、装甲厚实的主战坦克,再到能把敌机拦在高空的防空导弹,一套完整的防御反击体系清清楚楚摆在眼前。这哪是“没实力”,分明是早就攒足了底气。 更让西方坐不住的是当时中国的经济势头。改革开放才几年,中国的GDP增速就跟踩了油门似的,甩开了不少国家。 之前西方总笃定“经济和军事就是二选一”,觉得中国只要抓经济,军事就得“靠边站”。可1984年的阅兵偏偏用事实打脸:经济搞上去了,国防也没落下。 经济给军事研发“输血”,军事给经济发展“护航”,这种“双向奔赴”意味着,中国以后在国际上说话,再也不是“轻描淡写”,而是能有实打实的分量。那些习惯了在旧秩序里“说了算”的西方国家,自然会觉得“自己的位置要被撼动”。所谓的恐慌,说到底就是怕自己再也没法随意左右国际格局了。 再说说当年让无数人拍手叫好的“三步劈枪式”。那会儿步兵方阵一迈正步,几百个士兵的动作就跟复制粘贴似的。 左手稳稳攥着枪托,右手扣着枪身,第一步踢腿向前时,枪身纹丝不动;第二步摆臂到胸前,右手猛地一发力,枪身“唰”地往前劈,枪刺正好对着45度方向,那股子刚劲劲儿,看着就提气;第三步脚一落地,枪身也稳稳停住,整个动作干净利落,满是军人的精气神。 为了练出这股“齐劲儿”,士兵们下的苦功可不少。那时候没什么智能训练工具,大家就想土办法:在枪托上绑上3公斤的沙袋,练摆臂、练劈枪,每天重复上千次,胳膊酸得抬不起来,揉一揉接着练。 不少人的虎口被枪身磨得又红又肿,起了血泡也不吭声,血泡破了结成茧,茧子磨破了再长新的。就凭着这股韧劲儿,动作才能越来越标准。 还有的班专门做了小木尺,上面刻着45度角的刻度,每次训练完,大家都互相量一量枪刺的角度,差一点都不行。就是这份“较真”,才让“三步劈枪式”成了当年阅兵场上最亮眼的“名场面”。 可谁也没想到,这个经典动作后来会慢慢“藏”起来,不再出现在阅兵场上。 不是它不够震撼,而是军队的目标变了。以前搞阅兵,多少要兼顾“展气势”,让老百姓看着自豪,让外界知道咱们的军人有精神。但随着时代发展,军队的核心越来越聚焦“能打仗、打胜仗”。 现代战场讲究的是快速反应、精准打击、战术配合,士兵要练的是怎么用装备、怎么搞协同、怎么应对突发情况,总不能到了战场上,跟敌人比谁的劈枪动作更标准吧? 后来军队调整了训练重点,把更多精力放在了实战化科目上,阅兵也开始突出信息化装备、新型作战力量的展示。像“三步劈枪式”这种偏仪式化、和实战关联不大的动作,自然就慢慢退出了舞台。 这不是丢了传统,而是军队跟着时代进步的必然选择——毕竟,能保家卫国、打胜仗的军队,才是真正让老百姓安心的军队。 现在再回头看1984年的大阅兵,更像一本“时代说明书”。它不仅记录了西方对中国崛起的不适应,更见证了中国军队从“练气势”到“练实战”的转变。 这么多年过去,西方当年的恐慌早已成了过眼云烟,而“三步劈枪式”虽然不再亮相,却成了一代人记忆里最热血的符号,提醒着我们:中国的强大,从来都是一步一个脚印走出来的。 大家对此有什么看法?欢迎评论区留言。