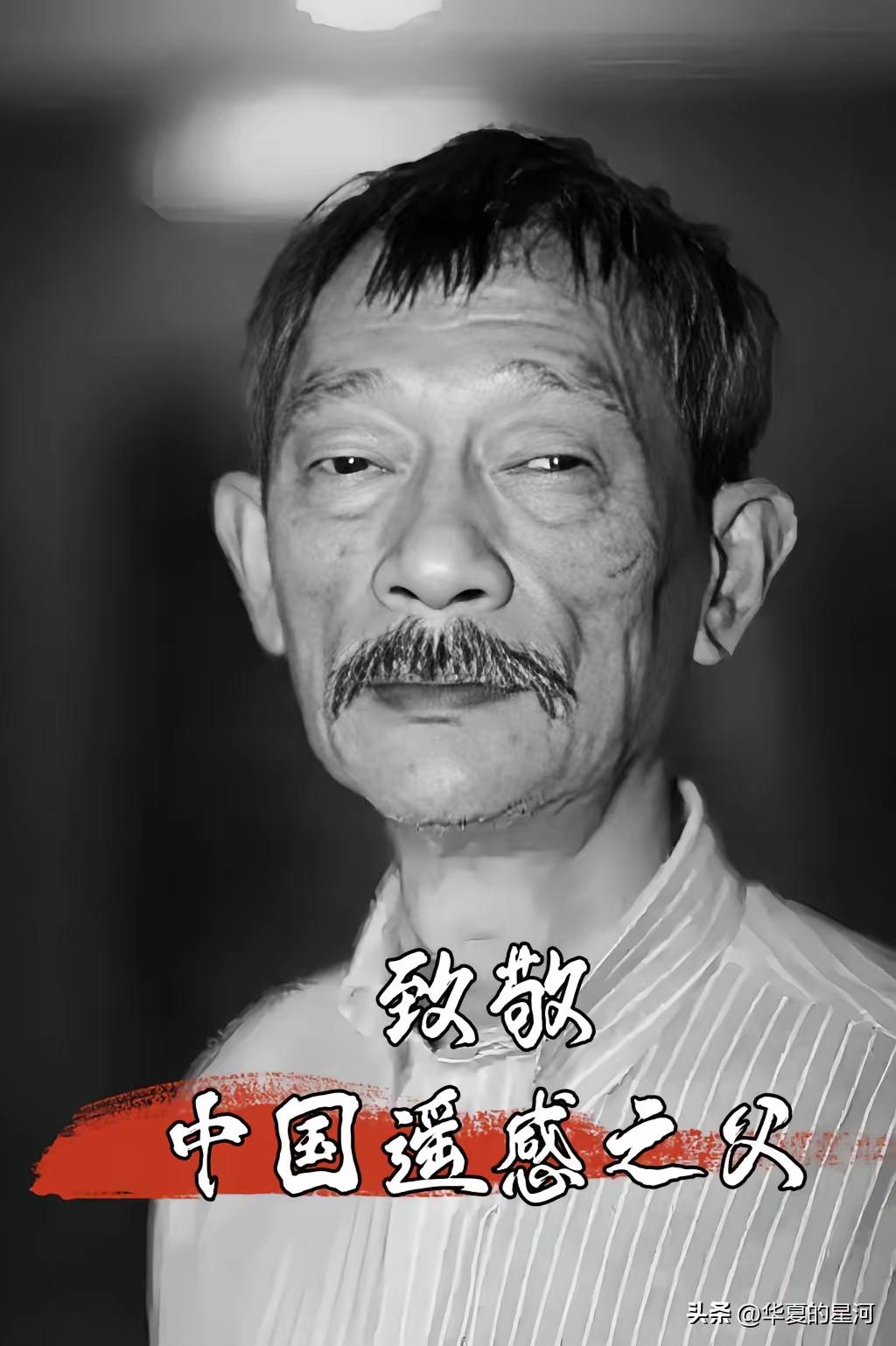

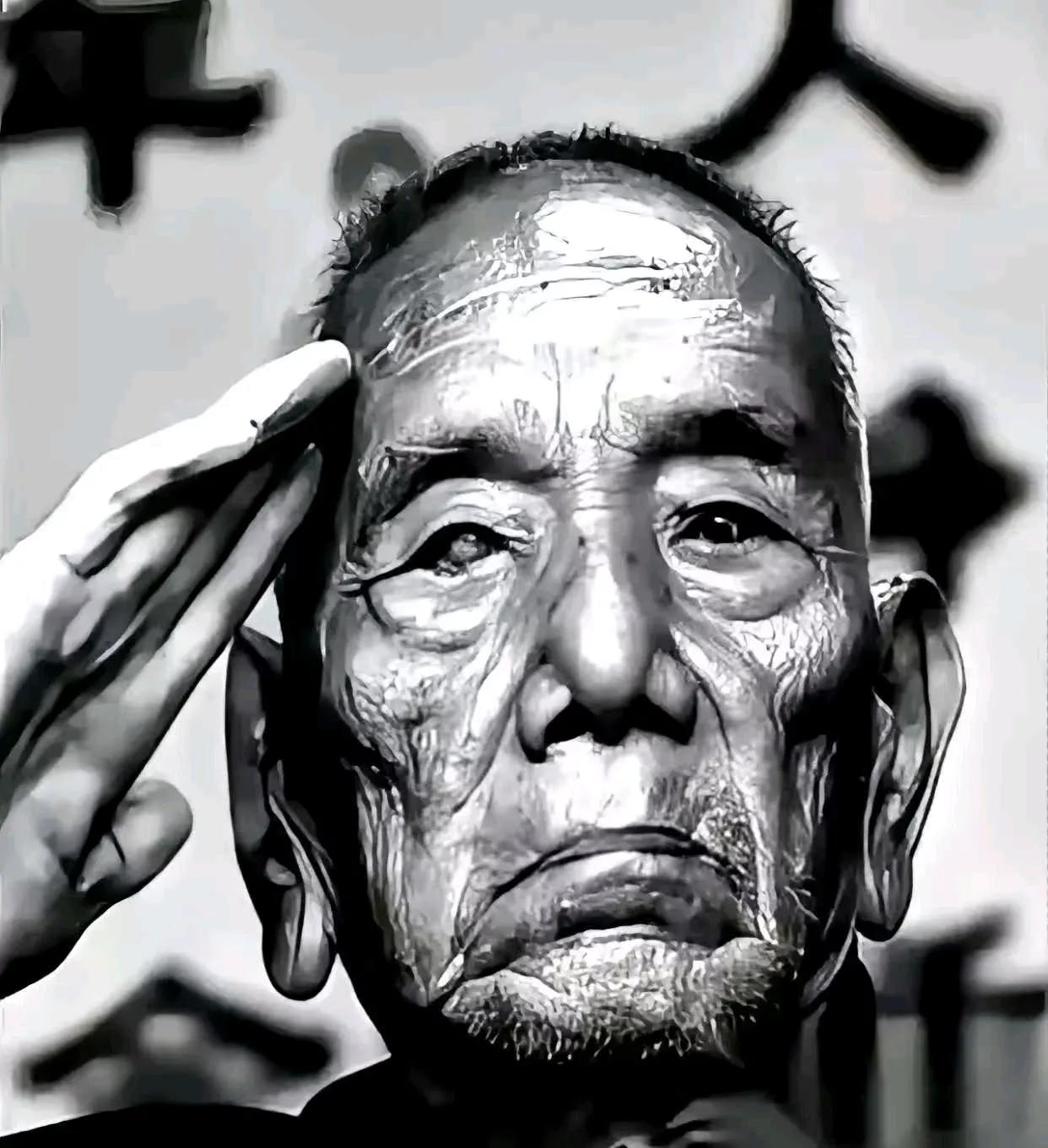

每天穿着布衣,布鞋,却是世界遥感领域的泰斗,凭一己之力让中国遥感科学独步全球! 俺就不信还有人看到这位“中国遥感之父”,不肯送上一束花,不肯留下一颗爱心,不肯为他说一句“致敬民族脊梁”的[祈祷][祈祷][祈祷] 遥感,被誉为“地球的慧眼”,从资源勘探、环境监测,到灾害预警、国土规划,都离不开这项关键科技。而在数十年前,中国虽幅员辽阔、资源丰富,却因遥感技术受制于人,不得不依赖国外卫星数据,付出高昂成本的同时,还常面临信息滞后与安全风险,始终难以掌握空间信息的自主权! 直到一个人的出现,彻底扭转了这一局面。他早年留学美国加州大学圣巴巴拉分校,获地理学博士学位。在众人以为他将在海外学术界继续高就时,他却毅然回到百废待兴的中国! —— 回国那天,他行李少得离谱:一箱书、一把旧吉他、半包加州杏仁。接机的同志直挠头,“专家就这配置?”他咧嘴笑,“够啦,脑子在就行。”转头就扎进北京西郊一间漏雨的仓库,水泥地当床,卷盖一铺,遥感江湖正式开张。那时候国内连台像样的电脑都稀罕,他拿铅笔在透明胶片上画光谱曲线,画错一笔,橡皮一擦,纸烂了,心疼得直嘬牙花子,干脆把胶片剪成小张,反面接着画,正面反面全是密密麻麻的波峰波谷,远看像一堆被雷劈过的五线谱。 没数据?自己拍!他领着仨研究生,把国产胶片相机塞进解放牌卡车,车顶掏个圆洞,相机绑竹竿,再罩个军用降落伞减震。车一发动,尘土飞扬,活像移动炮楼。拍回来的胶片冲印出来,全是划痕,得拿毛笔蘸墨水一点点修,修着修着,学生哭了,“老师,咱这是科研还是刺绣?”他嘿嘿乐,“绣好了,地球就穿上中国花棉袄。” 第一幅全国土地覆盖图出炉那天,大家排队围观,油墨香混着汗臭味,谁也不敢先动手。他抄起剪刀,咔嚓剪掉白边,往墙上一贴,全国山河一片绿,唯独长三角缺一块。有人小声嘀咕,“上海咋没了?”他拍拍脑门,“被云挡住了,下次补。”底下哄笑,笑完又沉默——原来咱也能把自家地盘看全,不用等外国脸色。 后来卫星真来了,他叫它“小跟班”,因为体重只有国外同类的一半,功率低到地面站得给它唱摇篮曲才能睁眼。发射前夜,他在酒泉厂区转圈,布鞋踩得砂子吱嘎响。同事递烟,他不会,把烟丝揉碎放鼻子底下闻,呛得眼泪直流,“这味儿,像咱老家炕头烧苞米。”点火倒计时,他躲进厕所,门关得死死的,外面喊“三、二、一”,里面跟着念,声音抖成筛子。火箭腾空,地面微颤,他低头看脚,布鞋边裂了口子,大脚趾探头探脑,像也要上天。 数据下传,第一幅真彩色图打开,青藏高原蓝得晃眼,黄河像一条扭秧歌的绸带子。他放大、缩小,突然指着屏幕“咦”了一声——西藏羊卓雍错湖边,多了几十个黑点点。放大再看,是偷挖沙金的卡车,排列整齐,像蚂蚁搬家。他连夜写报告,第二天一早直送国务院。两周后,联合执法队空降,卡车全扣,牧民拍手。那帮挖金的私下骂娘,“穿布鞋的老头,眼睛咋这么毒?” 眼睛毒,日子却糙。院士楼分他一套四室两厅,他拿一间放锅碗瓢盆,剩三间全摆机架服务器,风扇24小时轰鸣,邻居以为装修。冬天暖气不热,他披军大衣,脚底蹬热水袋,热水袋漏了,把布鞋洇得湿哒哒,走路咯吱咯吱,学生背后笑“老师自带加湿器”。笑归笑,谁也不敢偷懒——老爷子能在机架缝里摸出谁家论文拖了三个月,一摸一个准。 我读研时第一次见他,在实验室走廊。他蹲着系鞋带,鞋带断了一截,打成死疙瘩。我递过去新鞋带,他摆手,“别,旧的感情深。”抬头冲我笑,眼角褶子像遥感图上的等高线,一圈圈往太阳穴爬。那一刻我忽然明白,所谓“民族脊梁”不是铜浇铁铸,就是一根破鞋带,也得把鞋和脚绑在一起,让人能走路。 如今他八十多,还天天去机房,布鞋换了新款,底子更软,踩瓷砖没声音。学生劝他歇着,他摇头,“数据不等人,云一飘,影子就歪。”去年长江中下游发大水,夜里两点他爬起来调卫星参数,把重访周期从五天压到两天,武汉江堤裂缝第一张高清图就是他亲手下的。第二天清晨,图传到抗洪指挥部,官兵按图筑堤,管涌提前封住。新闻只说“遥感保障到位”,没提他名字,他抖着报纸乐,“挺好,地球知道就行。” 我有时想,要是当年他留在加州,泳池别墅、科研经费管够,说不定早拿诺贝尔奖。可转念又庆幸,诺奖不缺一个华人,中国上世纪九十年代却缺一个敢用破相机捅天的人。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![遇到这样的就得撸袖子[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/9380401571652465690.jpg?id=0)