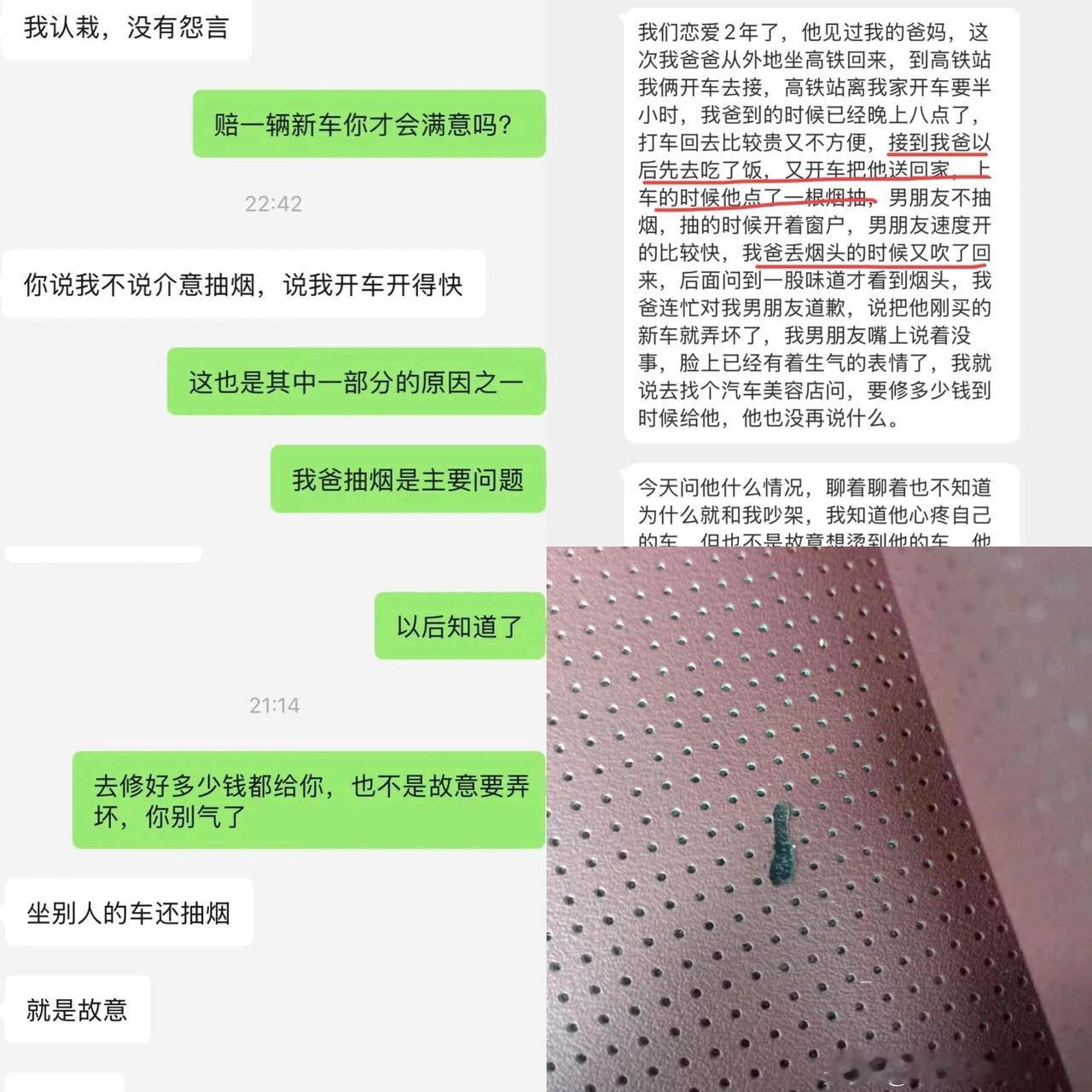

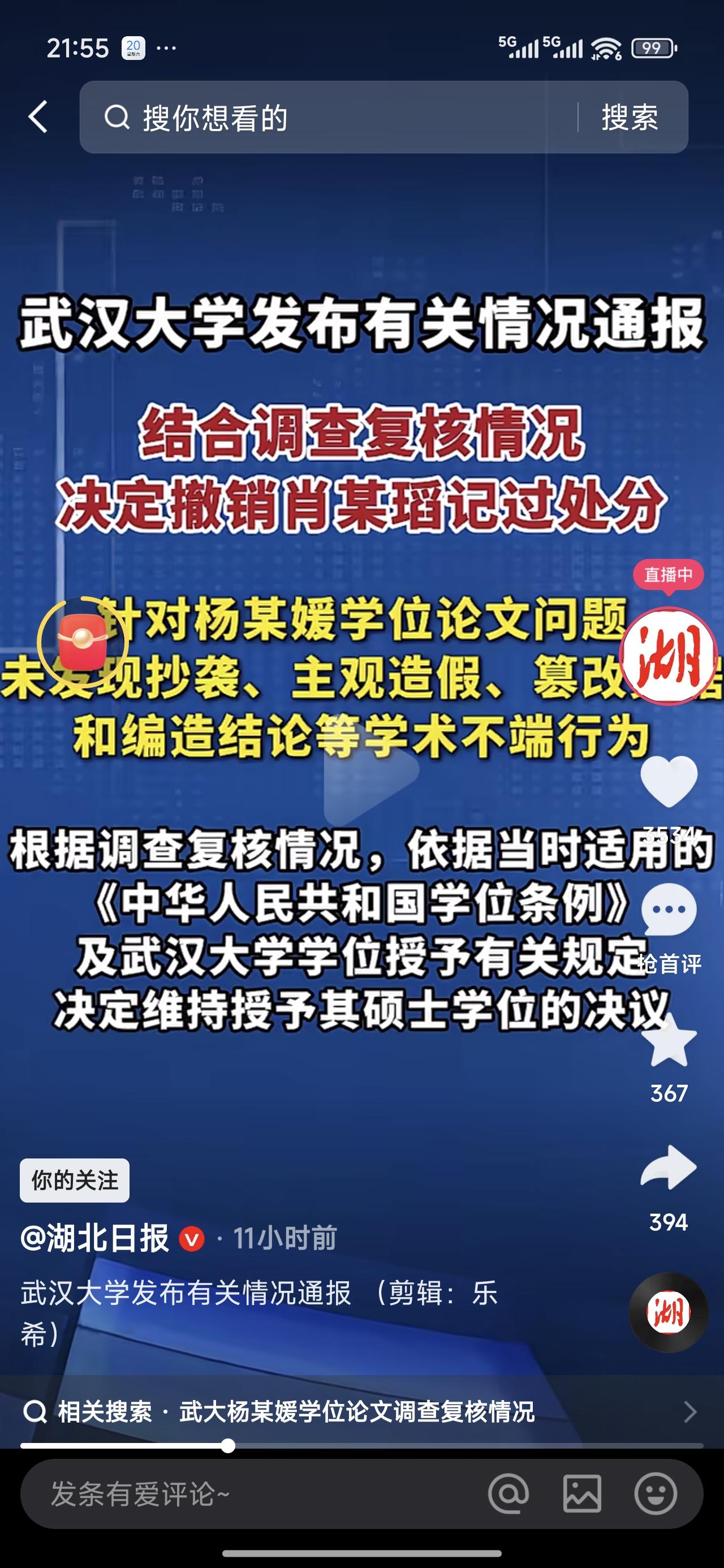

“杀人诛心!”这是许多人在看到武大图书馆性骚扰事件后,第一反应的评价。可是,事情的发展却比我们想象得更加复杂,也更加令人深思。 上一秒,法院刚刚判决男生无罪——没有确凿证据证明他有不当行为。很多人或许会松一口气,觉得“真相总算明朗了”。然而,下一秒,女主杨某却在网络上发帖炫耀自己“保研成功”,还冷嘲热讽地说:“他根本没有资格保研!”这背后,隐藏的到底是胜利的喜悦,还是一种扭曲的自我认同感?更令人心碎的是,这场“胜利”带给一个男生的,可能是毁灭性的打击。 我们习惯性地相信“谁闹谁有理”,尤其是在网络时代,情绪化的舆论常常盖过了理性的判断。很多人看到“性骚扰”这几个字,就本能地站在女方一边,把男方推向风口浪尖。可是,真相真的如此简单吗?在这个事件中,隐藏的,是一段被扭曲的青春记忆,是一场被放大了的误会,还是一场蓄意的陷阱? 更令人痛心的是,杨某的炫耀和嘲讽,反映出一种令人不安的社会心态:我们是否已经习惯了用“受害者优先”来衡量一切,而忽视了“无罪推定”的原则?当一个男孩被贴上“性骚扰”的标签时,他的未来、名誉、甚至一生都可能因此而毁掉。可当法院判决无罪后,为什么还会有那么多人坚持“她说的就是真”? 这场事件折射出的是社会深层次的问题——我们对“性别”、“正义”、“真相”的认知是否已偏离?当“正义”变成了“我觉得你有罪”的时候,我们是否也在无意中推开了理性的门,迎来了更多的偏见和误判? 这不仅仅是一场关于一场性骚扰的争议,更是一面镜子,映照出我们社会的价值观和人性深处的矛盾。我们需要的,绝不是一味的站队,而是冷静的思考、理性的判断。因为,只有当我们学会用心去倾听每一个故事的背后,才能避免“杀人诛心”的悲剧再次上演。 这起事件,或许只是冰山一角,但它提醒我们:在追求所谓“正义”的同时,更要守住那份最基本的理性和善良。否则,受害者会变成加害者,正义也会变成伤害的工具。而我们,作为社会的每一个个体,是否准备好用更宽容、更理性的心态去面对那些复杂的人性与真相?.武大学术不端 武汉大学诬陷案 武大污蔑案

敢笑杨过不痴情

皮疹湿疹确实是想不分场合的挠痒,要在大东北可能一句:我刺棱,挠挠。就完事了,在武汉居然整这么大动静。