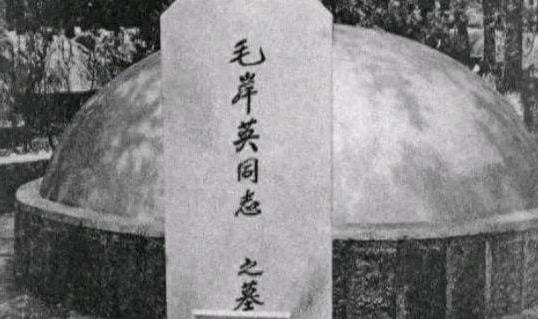

1955年,中央派人前往朝鲜挖毛岸英的坟。刚挖了几锹土,一名朝鲜妇女突然冲了过来,死死挡在墓前,朝着众人大喊:“这是我儿子的坟,你们不能迁走!” 没人听得懂她的话,但从那副表情和眼神中,人人都感受到了她的执拗和护卫之意。 事后才知道,她并没有认错人,在她心里,所有牺牲在朝鲜的中国志愿军,都是她的孩子。 看到有人动烈士的坟,她本能地冲出来守护,这是战争留给朝鲜普通百姓最直接也最深的感情。 而被守护的这座坟里,长眠的是毛泽东的长子——毛岸英。 1950年11月25日,美军对朝鲜平安南道大榆洞志愿军司令部发动空袭,年仅28岁的毛岸英在爆炸中牺牲,战士们就在现场为他挖了一处墓,把他埋在了同样战死的同志身边。 多年后,志愿军在朝鲜修建烈士陵园,决定把各处的烈士遗骸迁到一起,当时老班长向善志和战友们接到命令,要把毛岸英的骨灰运回国内。 大家小心地打开早已老旧的棺木,把每一块骨骸轻轻捡起,用白绸缎一块块包好,再放入新棺中,12名战士都争着去抬棺,他们清楚这不仅是一位战友,更是领袖的儿子。 根据规定,营级以上的烈士都能回国安葬,毛岸英是团级干部,完全符合条件。 可就在棺木被抬到公路边、准备第二天送往沈阳时,命令突然下来了——不运回国,当地安葬。命令很明确:“这是毛主席的决定。” 这背后并不是临时改变主意,而是彭德怀在给周恩来的信中提出的建议,彭德怀认为,毛岸英的墓留在朝鲜,以志愿军司令部的名义立碑,把他的参军经过和牺牲事实写清楚。 这不仅能让朝鲜人民更加理解和珍惜他们的牺牲,也能告诉烈士家属,毛岸英跟所有战死的指战员一样,并没有特殊待遇。 信发到北京后,周恩来立即批示同意,刘少奇和邓小平也支持。 决定达成后,彭德怀回国向毛主席汇报,毛主席听完,没有一丝犹豫,只说岸英是普通的志愿军战士,不能因为是他的儿子就破例。 他赞同把儿子长眠在朝鲜,这样能更好地体现中朝并肩作战的精神,也让鲜血凝成的友谊有了最形象的见证。 对于一个父亲来说,这种痛苦是常人难以承受的,但毛主席显然更在乎的是这个选择背后的意义。 而这份意义,恰好在那位朝鲜妇女的举动中得到了完美的回应,她不懂政治,不懂领袖关系,她知道的只是:有人为了她的家园而死,就应当永远得到尊重与守护。 毛岸英的墓,就这样留在了他曾经为之流血的土地上,它旁边,是无数志愿军烈士的坟茔,这里埋着19万7千多和他一样的中国军人,他们在异国土地扎下的,不只是墓碑,也是中朝两国人民无法磨灭的情感。 多年以后,人们再回看那一天的场景,会明白毛主席的决定不仅仅是在处理一位烈士的遗骨,而是用一次安葬,把血与火中的信义留在了那里。 那位挡在墓前的妇女,也早已不再是一个普通的村民,她成了战争记忆中的一部分——用最笨、最真诚的方式告诉世人,这片土地记得英雄。 毛岸英没有回到祖国的怀抱,但他回到了另一种更广阔的怀抱里,这片土地和这里的人,会永远认他做儿子。 参考信源:老志愿军忆毛岸英安葬经过:这是毛主席的决定 2009年10月10日 16:37 来源:重庆商报 决定毛岸英遗体安葬朝鲜的经过 2009年04月30日 13:36 来源:光明网