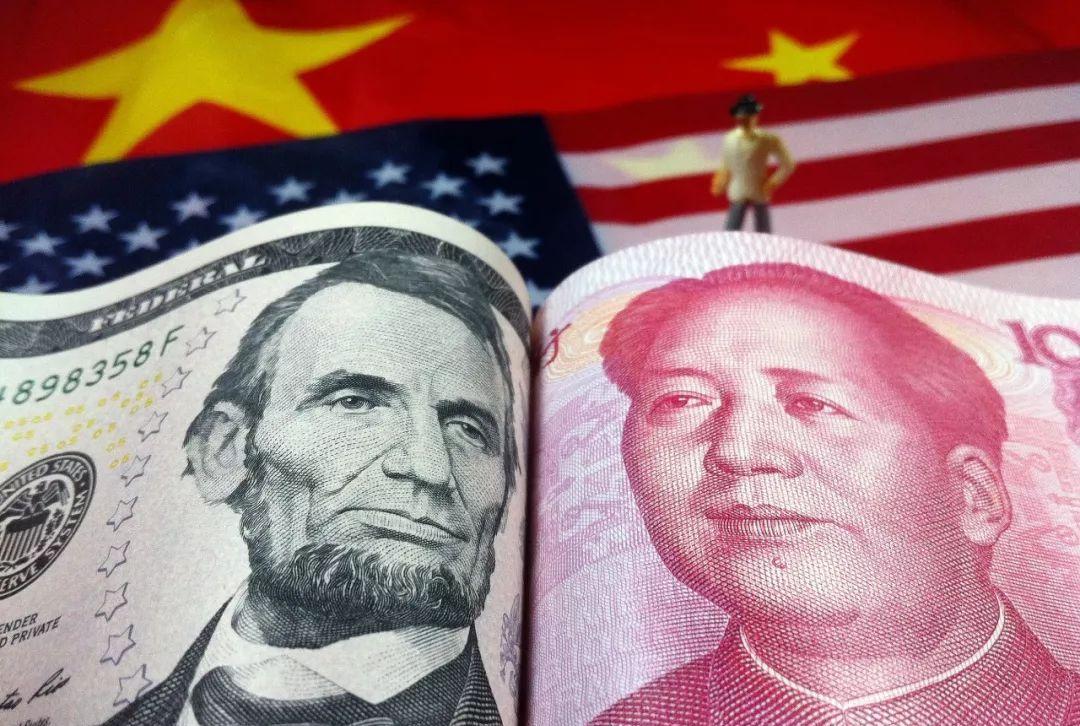

很多美国的媒体认为,如果中国敢与美国打贸易战,那中国将会输掉这场战争。

他们觉得美国是全球顶流的消费大国,老百姓买的衣服、家电、电子产品,就算没了中国货,大不了从越南、印度这些地方调货,顶多就是多花点钱,但总能补上。

中国不是靠工业生产吃饭吗?那么多工厂天天开足马力生产,很大一部分都是要卖到美国去的,要是没了美国这个大市场,中国企业不得一堆堆地停工,工人没活干,产业链都得断,到时候中国只能乖乖坐下来谈判,求着美国少要点条件,尽量保住自家企业,这才是唯一的出路。

可时间到了2025年,再回头看这些论调,简直让人忍不住想笑——哪有什么“中国必输”,反倒是美国自己先尝到了苦头,当初的那些自信,现在看更像自欺欺人。

中国这边早就没把宝全押在美国市场上了。之前就知道贸易战可能不是短期的事,所以早早就开始找新路子。

你看现在,东南亚的商场里,中国的新能源汽车比日本车卖得还火,泰国、印尼的街头,随处能看到比亚迪、蔚来的门店;中东那边,中国的光伏板、风电设备帮着当地建太阳能电站,沙特、阿联酋的石油公司都跟中国企业合作搞绿色能源;还有拉美,巴西的农场里用的灌溉设备是中国造的,墨西哥的超市里摆的家电很多是海尔、美的,这些新市场的订单一接,原来靠美国市场的企业不仅没停工,反而扩了产能。

国内市场也没闲着,这几年老百姓的消费能力上来了,原来出口的优质商品转内销,比如高端家具、智能家电,在国内的商场里也卖得火热,“内循环”真不是说说而已,一下子就把原来可能空出来的产能给填上了。

再看美国那边,当初喊着“从其他国家买”,真操作起来才发现全是坑。越南、印度的工厂产能就那么大,突然要接美国那么多订单,要么赶不上货期,要么就是偷工减料——比如从越南进口的衣服,洗两次就变形,从印度买的电子产品,故障率比中国货高不少。更要命的是成本,这些国家的供应链没中国全,很多原材料还得从中国运过去加工,再卖到美国,中间多了好几道环节,运费、关税一加,最后到消费者手里,价格比原来的中国货贵了三成还多。

去年美国超市里的日用品价格涨得厉害,老百姓抱怨连连,沃尔玛、Target这些大零售商也头疼,利润哗哗往下掉,还得跟供应商天天扯皮催货。

还有些行业更麻烦,比如家具、机械设备,中国的供应链又全又快,从设计到生产再到运输,一套流程下来又高效又省心,其他国家根本比不了。

美国的建筑公司原来买中国的钢筋、门窗,又便宜又好用,现在转买欧洲的,不仅价格高,交货还得等两个月,工期都被拖慢了。农业方面更别提了,美国农民原来每年要往中国卖好多大豆、玉米,贸易战一开始,中国直接转从巴西、阿根廷买,美国农民的粮食堆在仓库里卖不出去,政府给的补贴也补不上损失,不少小农场都快撑不下去了。

反观中国企业,那些原来主要做美国市场的,早就转型了。比如广东有家做玩具的工厂,原来一半订单来自美国,现在改成做智能玩具,卖到东南亚和欧洲,还在印尼建了分厂,靠近当地市场,成本更低;浙江的一家服装企业,原来给美国品牌代工,现在自己创了品牌,设计符合亚洲人审美的衣服,在国内和韩国、日本卖得风生水起。不仅没受损失,反而活得更滋润了。

现在再看,美国媒体当初说“中国只能谈判”,结果呢?倒是不少美国企业主动找中国谈,希望能降低关税,恢复原来的合作——毕竟中国市场大,供应链稳,还能帮他们节省成本。

2025年的现实就是一记响亮的耳光,打醒了那些觉得“美国能轻松赢贸易战”的人:中国从来不是只能依赖美国市场的“生产工厂”,而是有能力开拓新市场、激活内循环的韧性经济体;美国也不是想换供应商就能随便换的,自己的消费和供应链,早就跟中国绑在了一起,真要切割,疼的是自己。

说到底,贸易战从来不是谁单方面碾压谁,而是看谁的抗风险能力强,谁的布局更长远。中国没输,反而在这个过程中练强了“多条腿走路”的本事;美国倒是没占到便宜,反而陷入了通胀、供应链不稳定的麻烦里。原来那些笃定“中国必输”的论调,现在再提起来,只能让人觉得可笑又可悲——他们根本没看清中国的韧性,也没认清自己的软肋。

龍翔太宇

打贸易战没有赢家,只是谁损失更大,谁能撑得更久的区别。但美国一定要打,那就奉陪到底。