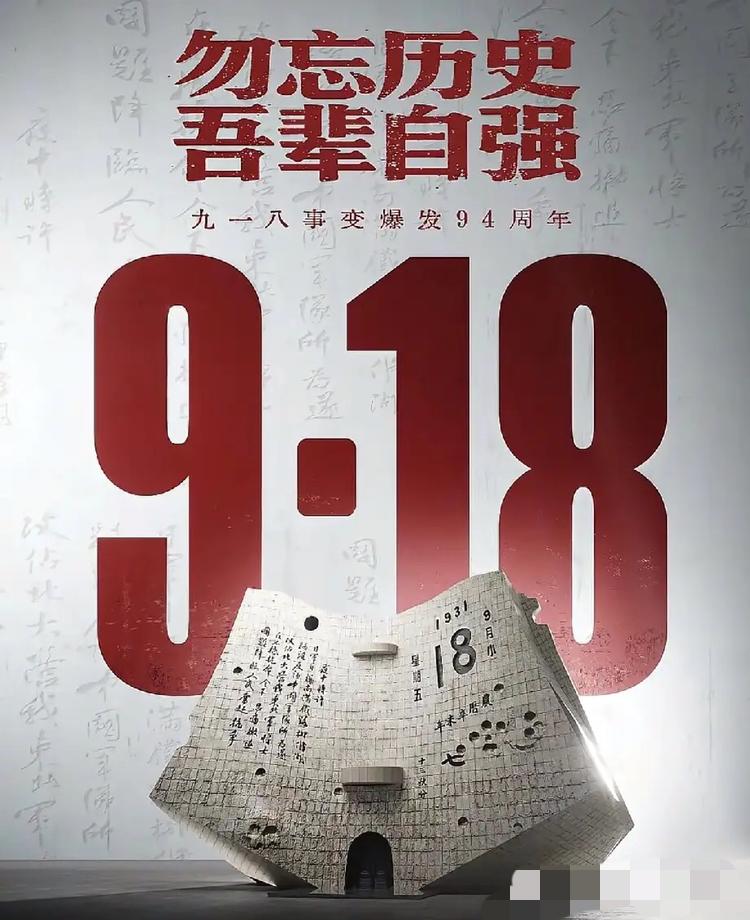

就在刚刚 新华社发布了 9月18号凌晨,新华社发布了。1931年9月18日,九一八事变爆发。14年间,中华儿女共赴国难、浴血奋战。如今,94年过去了,硝烟散去,但那些血与泪,我们不能忘!勿忘历史,吾辈自强!(新华社) 94年前的那个深夜,沈阳柳条湖的爆炸声不是历史课本里的铅字,是3000万东北同胞沦为亡国奴的开端,是杨靖宇胃里的棉絮、赵一曼绝笔中的血泪。 而今天,当我们在热搜里刷到“九一八”话题时,某些角落里的声音却让人脊背发凉,有年轻人在评论区问“九一八是哪年”,有博主拿抗战英雄编段子,更有影视剧把惨烈的战争拍成“手撕鬼子”的荒诞剧。 这不是简单的遗忘,是我们正在亲手拆掉历史的承重墙。 你以为“落后就要挨打”只是句口号?看看当年的沈阳兵工厂,能年产6万支步枪、100门重炮,却因一纸“不抵抗”命令拱手送人;东北军7000人面对日军700人,竟在夜色中缴械投降。 这些让人窒息的细节背后,是人心溃散的致命伤。正如抖音上那个获赞近3万的视频所说:“最可怕的不是武器落后,是有人早在战争前就当了精神上的亡国奴”。 当今天的我们在直播间为流量争吵时,可曾想过,那些在零下40度雪地里啃树皮的抗联战士,连名字都没留下? 更值得深思的是,我们的历史教育正在经历一场静悄悄的革命。 江苏镇江的历史课堂里,学生们通过AI技术与杨靖宇“对话”,在虚拟场景中体验抗联战士的抉择;深圳宝安中学的00后教师用“大富翁”游戏还原抗战物资运输,让学生在掷骰子时读懂“生命线”的重量。 这些创新不是娱乐化,而是让历史从冷冰冰的数字变成有温度的记忆。就像沈阳“九一八”历史博物馆那口重达4.2吨的警示钟,每撞响一次,就有14亿分之一的重量落在我们肩上。 但光有教育还不够。当日本媒体对九一八噤若寒蝉,当某些政客试图美化侵略历史时,我们更需要用行动筑牢记忆的防线。比如支持学校的历史对话课程,让下一代在角色扮演中理解“家国”二字;比如在朋友圈转发真实的历史影像,让那些被娱乐化消解的苦难重新变得沉重。 正如那个在抖音获赞248万的教师所说:“我不是在教历史,是在给孩子们注射精神疫苗”。 今天,当你听到警报声时,请放下手机,静默三分钟。这三分钟不是形式,是对3500万伤亡同胞的告慰,是对14年浴血抗战的致敬。 而当警报结束,别忘了看看身边:你的孩子是否知道“九一八”的真相?你的朋友圈是否还在转发历史虚无主义的段子?历史不会自动传承,它需要我们每个人成为记忆的守护者。 下一次路过学校的历史教室,不妨进去看看,那些用游戏和对话重构的历史,或许正在改变下一代的记忆方式。这,才是对先烈最好的告慰。 各位读者你们怎么看?评论区聊聊