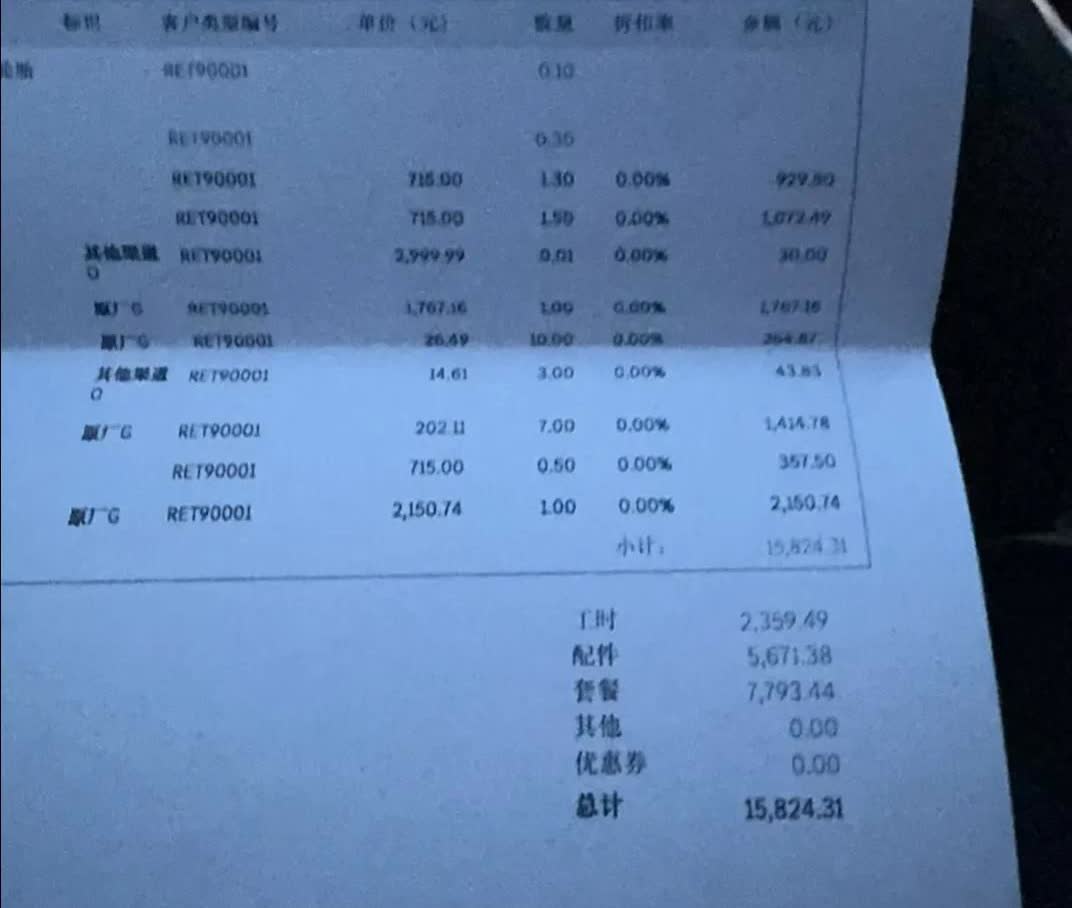

吃相太难看!浙江谢先生花了21万多元买下一辆大众帕萨特,本来心情愉快,结果却因为一张2000元现金抵扣券被4S店深夜偷偷核销,闹上了维权。更让人惊讶的是,厂家明确表示,这些券是赠送给购车用户的活动福利,和经销商并无直接利益关系。但谢先生去找4S店理论时,销售经理却满嘴推诿,甚至冷笑说:“这券跟你没关系,要不我再给你两张?”一段录音曝光后,4S店才无话可说。 2025年夏天,谢先生在某4S店挑中了一辆帕萨特,交付21万余元提车。提车后第二天,他通过手机APP意外发现,系统里多了两张厂家赠送券:一张是2000元现金抵扣券,另一张是三年无忧保养券,二者只能二选一。这是厂家的促销活动,旨在增加客户满意度。谢先生原本打算选保养券,毕竟三年免费保养对后期用车来说价值不低。 可就在当晚凌晨零点二十分,那张2000元的现金券突然被使用掉了。谢先生感到奇怪,自己并没有操作过,更不可能在半夜去点开核销。他第一反应是信息被盗,立刻联系厂家客服求证。客服的回答让他震惊:这张券并非被黑客盗用,而是被经销商私自核销。 谢先生当即明白,是4S店动了手脚。厂家赠送给消费者的福利,怎么能被经销商半夜“偷走”?他找到4S店,当面质问销售经理。 对话一开始,4S店负责人陈经理的解释是:“购车合同里已经包含了所有优惠,现金券其实已经在总价里抵扣过了,只是合同没有单独列明。”换句话说,他们声称客户实际并没有损失。 但谢先生并不认可,他指出:自己事先从未被告知存在这样的二选一活动,选择权完全被剥夺。而且他明确更倾向于保养券,而非2000元现金。 面对追问,另一位女销售竟口出狂言:“这券跟你一点关系没有,这是厂家给我们的,不是给客户的。要不我给你两张?你就当玩玩得了。”这种态度彻底激怒了谢先生。他反问:“钱都付清了,车也提走了,你们就这样对待客户?为什么半夜偷偷核销?” 见谢先生不依不饶,陈经理又改口称,抵扣券是给公司的优惠,公司再通过车价让利给客户。这番说辞漏洞百出,丝毫无法解释为什么要在午夜偷偷操作。 谢先生亮出与厂家客服的聊天记录,明确表明券是厂家给车主个人的福利,才让4S店哑口无言。最终,他们提出补偿——提供包括首保在内的五次基础保养,算是对冲。谢先生无奈接受,但仍觉得自己被愚弄。 这件事其实揭开了汽车销售行业的一些潜规则。许多消费者买车时只看到了车价,却不知道背后还有一系列厂家返利、优惠券和隐性福利。部分4S店吃相难看,把原本属于消费者的福利暗中据为己有。 从法律角度来看,4S店的行为显然已经触碰了多条法规。 首先,《消费者权益保护法》第8条明确规定,消费者享有知悉权,即有权了解商品或服务的真实情况。经营者必须如实告知,不得隐瞒或误导。谢先生在购车过程中,并未被告知有二选一的优惠券,直接剥夺了他的选择权,这违反了经营者的告知义务。 其次,《消费者权益保护法》第10条规定,消费者享有公平交易权。经营者与消费者进行交易,应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则。4S店未经过谢先生同意,擅自核销优惠券,相当于替他“做主”,这属于强制交易,破坏了交易公平。 再者,从民法角度,《民法典》第509条规定,当事人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。4S店在签订购车合同后,应当如实披露相关优惠,而不是暗地里操作,损害消费者的利益。这种行为涉嫌违约甚至不当得利。 具体分析下来,谢先生可以通过以下几种途径维权: 一是向市场监管部门投诉,主张4S店侵犯了其知情权和选择权,要求责令改正。 二是提起民事诉讼,依据《民法典》第985条关于不当得利的规定,要求4S店返还价值2000元的权益或予以等值补偿。三是根据《消费者权益保护法》第55条,消费者遭受财产损失的,可以要求经营者赔偿,若构成欺诈,还可主张“三倍赔偿”。 不过在现实中,很多消费者碍于维权成本,往往选择忍气吞声。谢先生虽然最终拿到了额外的保养补偿,但数量仍少于厂家原本的三年无忧保养券。从某种意义上,他的权益依然被缩水。 买车不是小事,动辄十几二十万甚至更多。每一笔优惠、每一张券,都关系到消费者的切身权益。4S店若一再打擦边球,失去的不仅是信誉,更可能是法律上的责任。 从监管角度,相关部门应加强对汽车销售环节的检查,要求经销商透明披露厂家促销政策,杜绝“暗箱操作”。只有这样,才能真正让消费者买得安心,用得放心。 最终,谢先生选择息事宁人,但他的一句话值得深思:“我不是差这点钱,我气的是4S店把客户当傻子。”这或许也是很多购车人共同的心声。在市场交易中,诚信是最基本的底线,一旦突破,哪怕只是2000元,也会让信任崩塌。