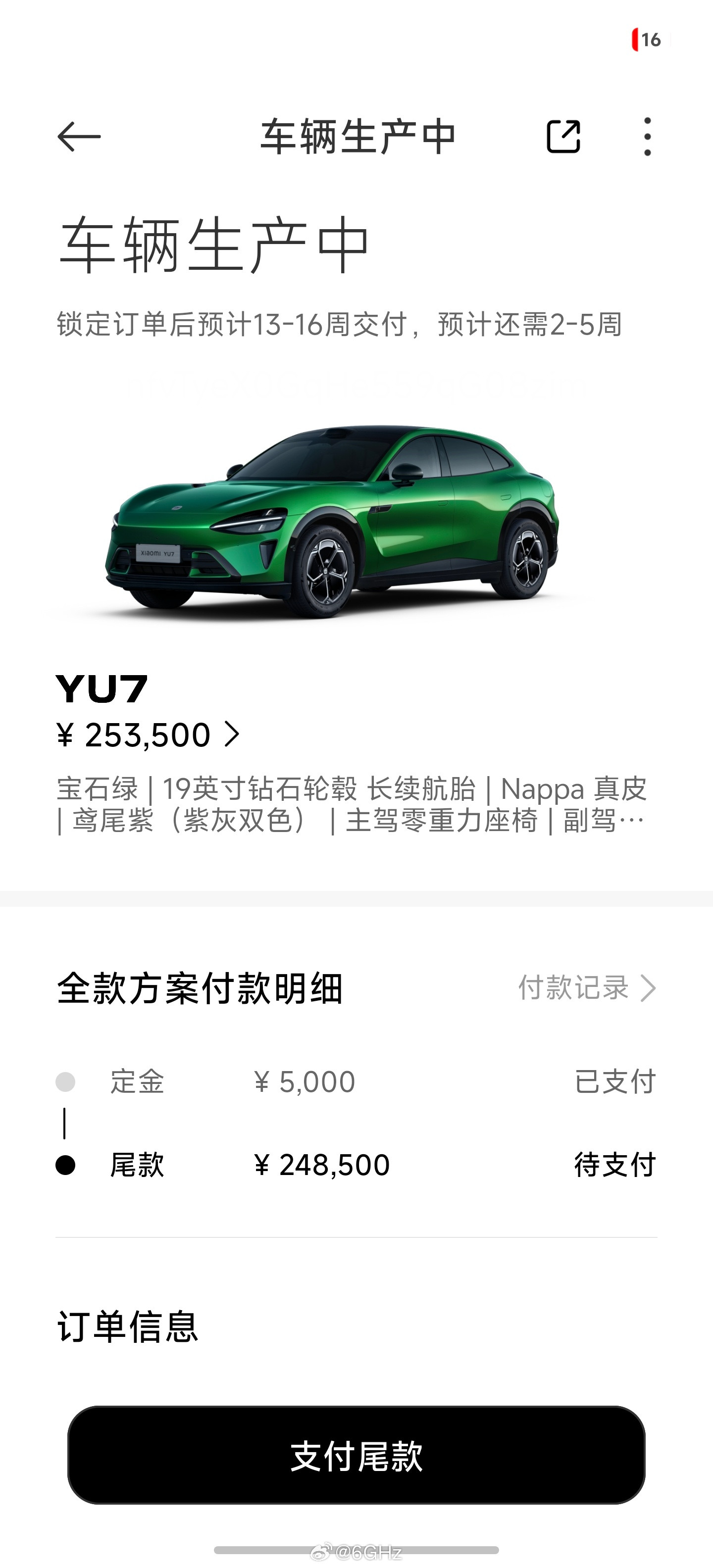

欧美普遍采用铜造子弹,为何唯独我国用钢造?难道真是因为没钱?中国缺铜是事实,已探明储量只占全球4%,但消耗量巨大,对外依存度达76%,铜制子弹有优势,黄铜质地软、延展性好、加工容易、可回收且不影响性能,稳定性佳。但中国缺铜,在很多重要领域都不够用。 咱们先看看铜这东西的分量。 全球已探明的铜储量里,咱们国家只占 4%,可每年用掉的铜却超过全世界一半,76% 都得靠进口。 这意味着什么? 铜在咱们这儿,是实打实的稀缺资源,得掰成好几瓣用。 哪些地方最需要铜? 新能源汽车的电机里缠满了铜线,5G 基站的信号传输离不开铜缆,就连家里的空调、冰箱,核心部件也得靠铜来导热导电。 这些关乎产业升级和生活品质的领域,铜是万万不能缺的。 那子弹呢? 欧美国家的子弹壳大多是黄铜做的,这可不是没道理。 黄铜质地软,延展性好,子弹发射时,火药爆炸产生的高压能让弹壳顺着枪膛形状微微膨胀,把燃气封得严严实实,一点不浪费推力。 而且它自带润滑性,打完之后弹壳能顺顺当当退出来,很少卡壳,对枪膛的磨损也小,枪支能用得更久。 更方便的是,用过的黄铜弹壳回收回去,稍微处理一下,还能再做子弹,性能几乎不受影响。 可咱们为啥不用黄铜做子弹? 答案很直接:铜不够用,也用不起。 咱们军队规模大,光是日常训练,消耗的子弹数量就很惊人。 黄铜的价格摆在那儿,一吨黄铜做的子弹成本得两万多块,要是全军都用铜弹,这笔开销得占多少军费? 倒不如把铜省下来,用在更关键的地方。 钢就不一样了。 咱们国家是钢铁生产大国,产量全球第一,价格比铜低不少。 用钢做子弹,成本能降一大截。 当然,钢比铜硬,直接做弹壳容易卡壳,还会磨损枪膛。 咱们的军工人员想了办法:先是在钢壳外面包一层薄铜,做成覆铜钢弹壳,既利用了钢的硬度,又借了铜的润滑性。 后来又改进成涂漆钢弹壳,在钢壳表面涂一层特殊的漆,不光更省铜,还能防锈,子弹能存更久。 这么一改,钢制子弹的性能跟铜制子弹差不了多少。 精度够,威力也达标,完全能满足需求。 现在咱们的钢制子弹不光自己用,还出口到不少国家,说明技术确实过硬。 其实这种事儿,历史上也有过。 二战的时候,德国缺天然橡胶,就研发出合成橡胶代替;日本缺石油,就用煤提炼燃油。 都是资源不够,逼着想出了新办法。 欧美国家用铜弹壳,有他们的条件。 他们的铜矿资源相对多些,还有成熟的回收体系,打完的弹壳捡回来重新加工,能循环利用,成本就降下来了。 再加上他们的枪支设计本来就适合铜弹壳,用着顺手。 咱们用钢弹壳这么多年,从生产到使用,早就形成了自己的体系。 要是换成铜弹壳,不光花钱多,整个训练、后勤都得改,实在不划算。 说到底,子弹用铜还是用钢,不是看谁有钱,而是看谁能根据自己的情况做打算。 各有各的路数,能解决问题就行。 说到底,子弹用铜还是用钢,根本不是谁比谁 “阔气” 的问题,而是各国根据自身资源家底算的一本务实账。 中国缺铜是明摆着的事,4% 的储量要撑起全球一半的消耗,铜自然得优先用在新能源、5G 这些关乎发展的 “刀刃” 上。 子弹作为海量消耗品,用钢替代既是无奈,也是智慧 —— 通过覆铜、涂漆等技术改良,钢制子弹性能追平铜制,还能省下大笔成本,这叫把钱花在更值的地方。 欧美用铜弹,是因为人家铜矿相对充裕,还有成熟的回收体系压低成本。 适合自己的才是最好的,这种基于现实的选择,无关优劣,只看是否务实。 那么你们觉得怎么样呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!

![花少7🥭你换个人捧吧~[吃瓜][吃瓜]](http://image.uczzd.cn/6969829770630419539.jpg?id=0)