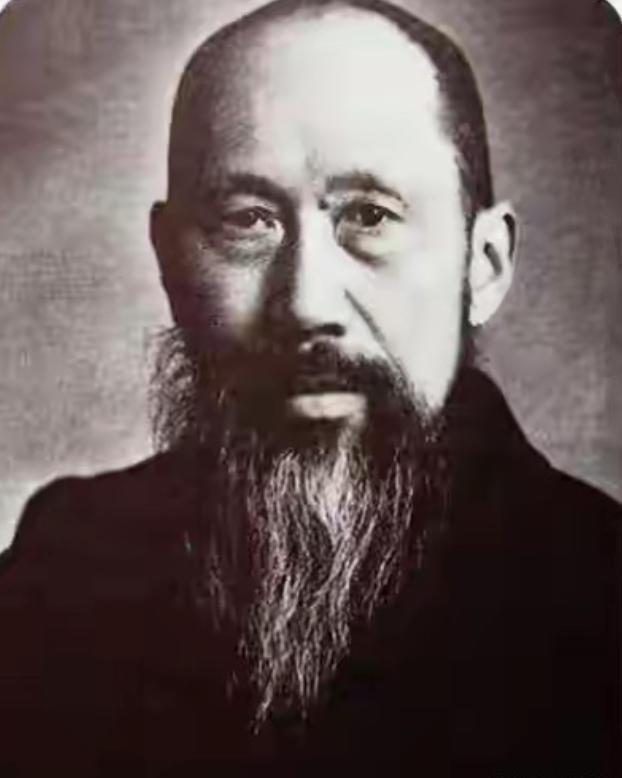

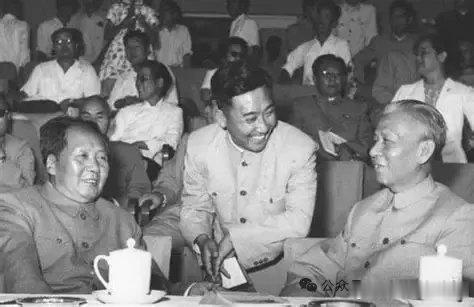

1962年7月,毛主席约谈陈云一小时,22天后陈云婉拒开会,提出:由于自己一直拉肚子,状况很差,体力也极衰弱,请求不参加北戴河会议。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1962年的北京,炎热得像锅底,空气里混杂着焦躁和不安,刚刚结束的七千人大会上,毛泽东点名表扬了一位老干部,称他“懂得较多”,这话在会议厅里回荡了好几天,成了不少人茶余饭后的谈资,但被点名的陈云,并没有露出太多笑容,他的心里比谁都清楚,国家此刻面对的困局,不是几句表扬能够解决的。 当时的中国,刚经历过三年自然灾害,经济问题层层叠加,尤其是农村,粮食产量下滑严重,农民的日子过得比城里人还要艰难,陈云手里拿着从湖南带回来的调查资料,一张张照片上,干裂的土地和浮肿的脸庞让他久久沉默,他不是第一次看到这些,但每次看到,心情都沉重得说不出话。 陈云是个不太爱说话的人,更不喜欢喧嚣的场合,他习惯用数据说话,用调查作答,他的办公室里堆满了各地送来的经济报告和粮食产量曲线图,那些密密麻麻的数字像是国家的体温计,告诉他哪里出了问题,他曾在苏联学习过经济政策,对农业的敏感远胜常人,从那些数字和基层传来的信息中,他看到了一个危险的信号:如果不采取实际措施,继续靠口号和会议,是救不了农民的。 调研回来后,他开始整理材料,湖南、安徽等地的情况几乎一致:农民缺乏干劲,集体种地没人上心,反而是偷偷分开的自留地,产出高得多,一些地方干部私下透露,只要允许分户种地,产量可以立刻提高,农民也能吃饱饭,这些话在当时听起来有些刺耳,因为它们触碰了那个年代最敏感的一根神经——集体化。 但陈云并没有立即把这些想法带到大会上去讨论,他选择了更谨慎的方式,他知道这件事不能贸然推进,必须小心求证,他开始把注意力集中在一个思路上:如何在不破坏整体制度的前提下,找到一条能让农民活下去的出路,他翻阅了大量国内外的经济案例,也重新温习了自己早年在苏联学习时接触过的新经济政策。 那个夏天,他写了一份非常重要的报告,里面没有煽情的语言,只有冷静的分析和具体的建议,他建议调整征粮政策,适当返销粮食到缺粮地区,并提出可以有选择地在部分地区试行责任田制度,让农民对自己的产出负起责任,这并不是彻底否定集体制度,而是一种务实的应对策略。 这份报告送到了毛泽东的桌上,不久后,两人见面进行了长时间的交流,谈话的细节外界并不清楚,但可以肯定的是,这次谈话没有带来立刻的政策转变,陈云没有在公开场合继续推动他的建议,而是在随后的北戴河会议前,以身体不适为由提出请假,他确实有心脏病,长期劳累让他的健康状况每况愈下,但这次请假也被不少人解读为一种政治上的回避——在意见分歧明显的情况下,他选择暂时退后一步。 北戴河会议照常召开,会上继续强调集体经济的重要性,明确反对“分田单干”的做法,陈云没有参加会议,但他主导的经济调整方针仍在悄然推进,大量城市职工被安排返乡务农,基础设施投资被大幅削减,农业成为主要关注点,虽然“包产到户”的建议没能被采纳,但一系列务实的政策开始见效。 那几年,陈云一直没有回到决策高层的核心圈,但他并未停止对经济形势的关注,他继续阅读各地的试点报告,分析哪些政策有效,哪些措施值得推广,他始终坚持一点:不要盲目扩张,更不能脱离实际,在他看来,真正的经济政策不是写在文件里的漂亮话,而是体现在农民饭碗里的那一口粮。 时间向前推进了十六年,1978年,安徽小岗村的农民按下红手印,悄悄分田到户,这一举动像星星之火,迅速点燃了全国的农村改革热潮,当年那些被束之高阁的建议,终于在新的时代背景下找到了落地的土壤,陈云重新参与中央工作时,坚定地支持了这一做法,他并没有说太多话,只是明确表示赞成,在他看来,这种做法早该推行,只不过当年条件不允许。 陈云的身影总是低调的,他不爱抛头露面,也不喜欢媒体追捧,他的办公室里,常年摆着《资本论》和各类经济资料,哪怕年纪大了,眼睛不好,他还是坚持阅读,他的风格一贯如此:先做实地调研,再提出建议,最后通过制度落实,他曾说过,政策不是靠坐在会议室里拍脑袋想出来的,而是在田间地头、在农民的锅碗瓢盆里慢慢摸索出来的。 纵观陈云的一生,他不是激进的改革者,也不是保守的守旧派,他更像是一个耐心的园丁,在看似沉寂的背后,静静地为未来播种,他的许多建议,当时不被采纳,但最终都成为中国经济改革的重要组成部分,这不仅说明了他的眼光,更体现出他对于中国国情深刻的理解。 信息来源:人民网《国难思良将:毛泽东在1962年严重困难时期重新起用陈云》