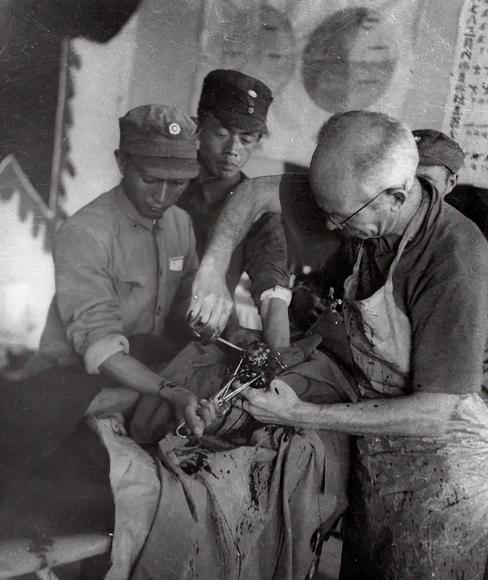

39年白求恩临终前,向聂元帅提出要求:请给我的离婚妻子拨一笔钱 这不是一桩普通的情感纠葛,而是一段穿越战火、疾病、信仰与时空的生命轨迹。白求恩的这份嘱托,不只是私人情感的延续,更是他人道主义情怀延伸到最细微处的真实写照。 白求恩有多硬核,这事儿历史早有定论,他是那种不拿手术刀当武器就浑身不自在的人。 1938年来到中国,抗战最艰苦的晋察冀边区,一干就是69小时,连续做了115台手术。没有麻醉,没有灯,连绷带都是洗了再用。他不是来“做义工”的,他是拿命填进战场。 可就是这样一个把命都交给中国的医生,在生命的最后一刻,留下的却是一份对前妻的亏欠。他向时任八路军副总司令的聂荣臻请求,希望中国政府能为他的前妻弗朗西斯拨点生活费。 不是巨款,只是200美元。按今天的物价,大概也就6万元人民币。可在当年,晋察冀边区战士一天的口粮还不到半斤小米,这笔钱从战火中挤出来,难度不亚于打一场硬仗。 聂荣臻听完翻译念出的遗嘱内容,一时无言,他知道白求恩是个讲信念的人,但没想到,他也是个念旧情的人。 会议上大家讨论再三,最终从特别经费中划出这笔款项,辗转送到加拿大。而弗朗西斯,收到这笔钱时,已是泪流满面,她后来写信回忆,那一刻她觉得,“白求恩从未离开过我”。 白求恩和弗朗西斯的故事,说起来像一部跨国爱情剧,但主角一个是命悬一线的医生,一个是被现实击退的作家。 他们在1923年相识于英国爱丁堡,那年白求恩刚过30岁,弗朗西斯比他小整整11岁,出身富裕,有文化有理想,他们的结合不只是因为爱情,更是因为彼此都想用知识改变世界。 可现实很快来了场暴击,1926年白求恩染上肺结核,主动提出离婚。他说自己不想拖累她,甚至拒绝治疗,弗朗西斯虽然不舍,最终还是签了字,两年后白求恩康复,事业回春,他又找到弗朗西斯,一起回加拿大复婚。但这回换她撑不住了。 白求恩整天忙着研究医学,连人体器官标本都带回家,她说过一句话:“我感觉我住在一个实验室里,而不是婚姻里。”1933年,两人再次分开。 他们像两条平行线,时而靠近,时而远离,但始终没有彻底断开联系,1938年白求恩来华前,还专门去见了弗朗西斯,他知道自己可能回不来了。她也明白,这一别,或许就是永诀。 1939年11月,河北唐县黄石口村,白求恩躺在病榻上,手指感染引发败血症。他知道自己熬不过去了。 他写下遗嘱,交代工作安排之外,特别提到:“请国际援华委员会给我的离婚妻子拨一笔款子,分期给也可以,向她说明,我是十分抱歉的!但同时也告诉她,我曾经是很快乐的。” 这句话看似平静,实则沉甸甸,他没说“我曾经爱她”,也没说“她是我唯一的家人”,但这份“抱歉”背后,是一种无法用语言弥补的亏欠感,他用一笔小小的生活费,试图偿还两段失败婚姻的账单。 这不是英雄的“人设崩塌”,反而是他形象最立体、最活人的一面。白求恩不是神,他也会失败、会愧疚,但他从不逃避。这种从战壕到情感的责任感,才是他最打动人的地方。 弗朗西斯在1949年去世,没等到新中国成立。但她等到了那封遗嘱里的关心,那笔从万里之外送来的钱,她不是一个被抛弃的妻子,而是一个被铭记到生命尽头的旧人。 中国政府后来曾试图延续白求恩的遗愿,通过外交渠道寻找更多方式给予帮助,但因种种原因未能如愿,可这份情感早已跨越了制度与边界,成为白求恩精神中不可忽略的一部分。 在今天回望这段往事,它早已不是一桩私人恩怨或者历史花边,它是一种人性的提醒:真正的英雄,不止在战场上无畏冲锋,也在情感上诚实面对过往。 白求恩用生命守护中国,也用遗嘱守护了那个远在异国的她。他没有子女,但他留下了精神的后代,他没有遗产,但他留下了最柔软的那部分人性记忆。 白求恩精神总被定义为无私奉献、国际主义,可这一次,我们从他的“私事”里看到了一个更真实、更有温度的白求恩,他不是完人,但他做了很多人一辈子都做不到的事:对一个国家负责到底,对一个人惦记到底。 这就是白求恩,一个把手术刀当枪的医生,一个把歉意写进遗嘱的男人,一个在战火中依然记得前妻的名字的英雄,他的故事,告诉我们:真正的伟大,从来不是没有牵挂,而是知道牵挂依然选择前行。 这笔200美元的款项,或许在历史的账本上算不了什么,却在情感的账簿上,重得像一座山。 参考资料: 无情未必真豪杰——记白求恩大夫与前妻的缠绵爱情 2025-03-15 搜狐网