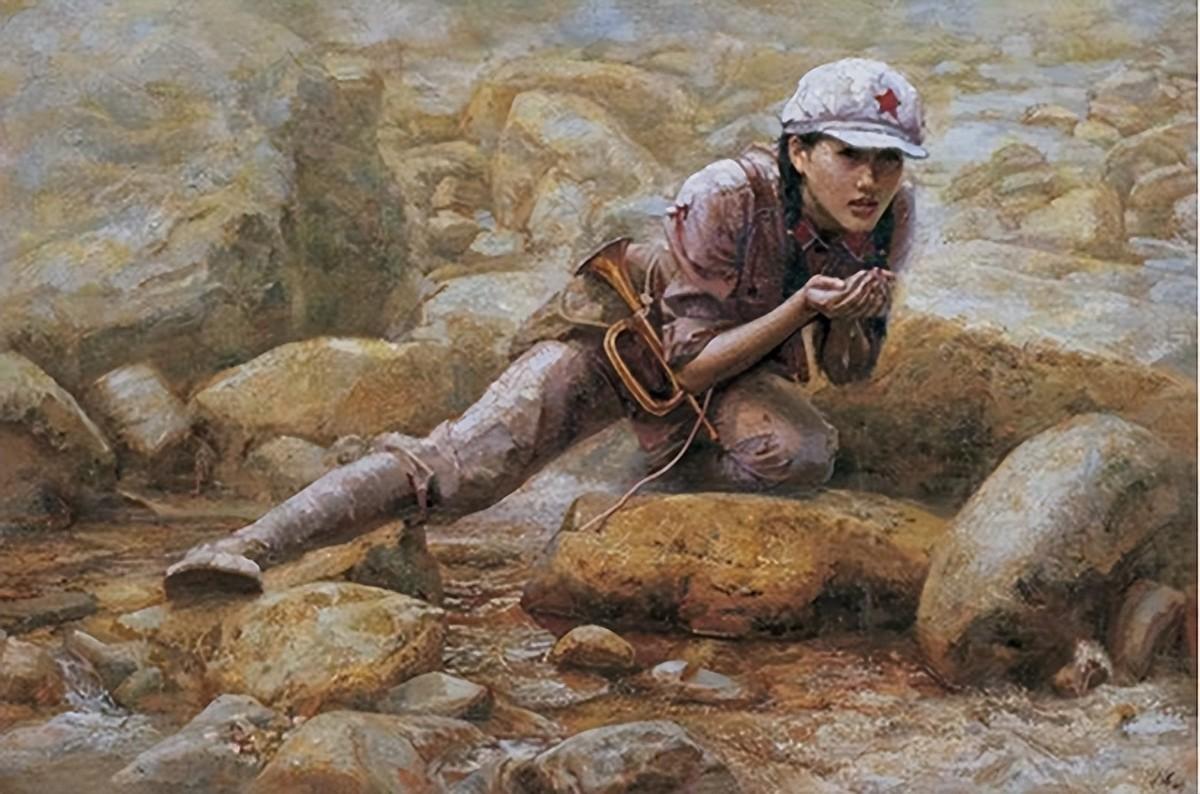

1987年,一个叫做蒋红英的老太太走进了河南一家杂货店,老太太原本只是想来买些东西,不过,她注意到店里来了一个新的店员,是个年轻姑娘。 蒋红英出生在浙江定海县的一个乡下贫苦家庭。 家境清贫,十岁那年,母亲含着泪把她送到一户大户人家做童养媳。 旧社会的童养媳,看似是未来的儿媳,其实不过是家里的小丫鬟:早出晚归、干活累,稍有差池就挨骂挨打,几乎没人把她当作真正的人来看待。 1928年,年仅十一岁的蒋红英,命运迎来了转机。 两年的忍耐和煎熬终于让她抓住了一个机会,灰头土脸地逃了出来。那时的生活比想象中更艰难——饥饿和寒冷随处可见,找一顿饭都成问题。 她偷偷跑去见母亲时,母亲早已泣不成声,摸着女儿背上留下的伤痕,心里既心疼又焦急。 逃出的母女俩几乎无处可去,沿途挑着空口袋,四处讨饭,脚底磨出血泡,衣服破旧得遮不住身体。 母亲思来想去,终于下定决心:“不如去找红军吧,也许那里有活路。”她们坚定地向大别山进发,哪怕路途再艰险,也绝不回头。 年仅十一岁的蒋红英,在行进途中不停回想父亲的革命理想,也听人说起红军待百姓如亲人,处处公平善待,尤其是孩子和妇女。 她心中一股坚定的信念油然而生,毫不犹豫地答应加入赤卫军,从此踏上了属于她的革命征途。 学习军事知识和农民自卫技能,不久后转入红军,成为中国工农红军第11军第31师的一名小红军战士。 从那个小小的乡下女孩,到红军队伍中的一员,蒋红英的童年苦难和坚韧意志,为她后来在革命道路上的成长奠定了坚实基础。 另一个是大别山本地的小伙子,名叫赵基生,比蒋红英年长几岁,早早加入了红军,从事最危险的情报工作。 战火纷飞的年代,生死常在一线徘徊。 任务将两人暂时绑在一起——组织安排他们假扮夫妻,以便完成潜伏与传递情报。 没想到,这份“假装”的亲密,慢慢演变成真实的情感。 1932年,在一场简朴而庄重的仪式上,他们最终结为夫妻。 可战争这个“媒人”很快又变得残酷。两年后,蒋红英在送信途中被敌人抓获。 为了保护关键信息,她毅然将情报文件吞入腹中,面对敌人的严刑拷打,她坚守沉默。 敌人以为她必死无疑,便将她弃于野外。与此同时,赵基生在战斗中负伤,被送回老家疗伤,错过了部队的大规模转移。两人都以为对方已经离世,战争无情地切断了他们的联系。 从此,他们各自过了五十四年的坚韧生活。蒋红英被乡亲救下,伤愈后却再难找到部队的踪迹。她和母亲辗转到了汉口,最终在四十年代定居南京,嫁给了一名会计,生活逐渐归于平凡。 那并非对过去的遗忘,而是在以为爱人已经不在人世的情况下,普通人为了生存所做的现实选择。 赵基生同样坚守着自己的生活轨迹。伤愈后,他重新归队,甚至完成了艰苦的长征。建国后,他回到家乡,组建了新的家庭,享受着国家给予的红军离散人员待遇。 他心中总有一个空位,时不时向老战友打听那个叫蒋红英的浙江姑娘,却始终没有消息。 有一天,蒋红英在县城的小杂货店买东西时,店主赵桂英随口提起自己老家是新县箭厂河。蒋红英猛地一愣,脑海里立刻闪过赵基生的名字。 她鼓起勇气,小心问道:“你们村,有没有个叫赵基生的人?” 店主愣了几秒,随即瞪大了眼睛:“那是我爷爷啊!”蒋红英的眼泪瞬间涌了出来,她心里既激动又紧张,怕认错人,连忙问有没有照片。 赵桂英爽快地翻出了家里的全家福。蒋红英一看照片,立刻认定,那就是她的旧情人、失散多年的丈夫。 多年压在心底的思念和情感,仿佛一下子找到了出口。 她让小姑娘帮忙捎了封信和一张照片给赵基生:“他还记得蒋红英吗?”信件快马加鞭送往大别山。 赵基生收到信时,心情复杂难言。 以为尘封已久的旧情早已消散,没想到还有回应。 岁月在他们身上留下了痕迹——脸上的皱纹记录风霜,但心底那份情感依旧清晰,像火苗一样跳动。 终于,两人再次见面,是在分别五十多年之后。 1994年,在新县赵基生的老家,一场迟到了半个多世纪的婚礼温馨举行。 77岁的蒋红英穿着红上衣,82岁的赵基生穿着他那身旧军装。小院里挤满了亲友,媒体记者也赶来记录这传奇的一幕。他们的故事被当地博物馆收录,成了一段活着的红色历史。