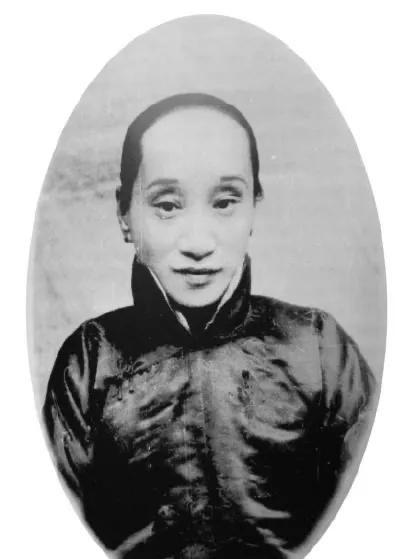

1947年6月26日,朱安临终之前,她卑微地恳求许广平:“我想葬在大先生旁边。”许广平断然拒绝。 朱安出生在1878年绍兴一个商人家庭,祖上出过知县,家境算得上宽裕。她从小按旧习缠足,五岁开始裹小脚,虽然没上过学堂识字,却在家学女红和家务,针线活做得细致,家事处理得井井有条。时间过得快,到二十三岁还没嫁人。周家和朱家来往多,周老太太看中朱安的性格稳重,就在儿子鲁迅去南京念书时,自行定下这门亲事。 鲁迅订婚后没多久就去日本留学,一直拖着不回绍兴。周老太太用生病当借口把他骗回来,1906年七月办了婚礼。婚后鲁迅对朱安冷淡,没几天就回日本,继续求学和活动。朱安留在绍兴侍奉周老太太,洗衣做饭,陪老人聊天,尽心尽力。鲁迅后来几次搬家,朱安跟着去,每次都收拾东西,布置新地方,但鲁迅始终保持距离,不进她的房间。朱安还是照顾鲁迅的生活,生病时买药买吃的,步行远路去集市挑他喜欢的食物。面对鲁迅的学生,她说一切听他的,将来会好转。 在邻居跟前,她讲鲁迅买点心先问婆婆再问她,显得关心。她对周老太太孝顺,三十八年没断过。周老太太去世前,朱安一直守着。许广平出现后,鲁迅带她回家,两人相处密切。朱安明白自己和鲁迅有名无实,而许广平和鲁迅相反。听到许广平怀孕,朱安的世界变了,但她继续侍奉周老太太,直到老人去世。朱安一生没子女,包办婚姻让她守着空名分四十年。 朱安的婚姻是旧时代典型产物,鲁迅对她缺乏感情,从没真正共同生活。鲁迅在日本留学时接触新思想,反对旧式婚姻,但迫于母亲压力结了婚。婚后他很快离开,长期在外工作,朱安独自在家操持。鲁迅三次迁居,每次朱安都跟上,希望有所改变,但鲁迅没回应。 朱安尽责照顾鲁迅和家人,鲁迅生病她跑腿买东西,从没抱怨。学生问起,她总说相信时间会改善。在外面人看来,她编故事维护鲁迅形象。对周老太太,她比女儿还贴心,三十八年如一日。许广平进门后,鲁迅和她关系亲近,两人谈工作和生活。朱安退到一边,端茶递水。周老太太1943年去世,朱安失去依靠。朱安作为鲁迅原配,地位尴尬,生活靠许广平接济。 朱安1947年病重,六月二十六日在北京砖塔胡同住处,临终前向许广平提出要求,希望死后葬在鲁迅身边。许广平直接拒绝。朱安当时身体衰弱,已多日卧床,许广平前来探视,她用弱声表达心愿。许广平摇头否决,没多解释。朱安的遗嘱由旁人记录,包括合葬和每七天供水饭,到五七念经。朱安先前写信给许广平,交代身后事,如寿材要结实,按绍兴风俗做十三件殓衣。 她提到身体冷,两腿冰凉,夜里严重。许广平收到信,安排人照顾,但合葬事没答应。朱安列出衣物分赠,麻料里子给许广平,蓝布棉袍给宋琳,其他给亲友。临终前她吃得少,只喝米汤。许广平拒绝原因是实际困难,朱安在北京去世,运灵到上海鲁迅墓需大笔费用,当时物价高,海婴多病,许广平经济紧。鲁迅墓穴小,重开墓成本高,许广平无力承担。许广平自己遗嘱是骨灰入土做肥料,没提合葬。朱安的要求源于一生对鲁迅的执着,但没实现。 朱安的请求是她最后心愿,源于四十一年婚姻,虽无实却有名分。她希望死后靠近鲁迅,弥补生前疏离。许广平拒绝基于现实,交通不便,费用巨大。朱安在北京生活多年,死后运尸长途不易。许广平当时负担重,养孩子,管鲁迅遗物,经济压力大。她向朋友借钱处理朱安丧事。朱安遗嘱中还提供水饭和念经,按旧习。许广平安排佣人照顾朱安到最后,但合葬事坚定否决。朱安三日前去世,享年六十九。 鲁迅1936年去世后,朱安和周老太太在北京西三条胡同相依,生活费许广平负担。周老太太1943年去世,朱安独住,拒绝周作人供养,因兄弟不和。朱安守护鲁迅遗物,日子难过。抗日战争后,有人登门捐款,她婉拒,坚持自立。1944年生活困,她计划卖鲁迅藏书手稿,周作人建议。消息出,文化界反对,许广平最强烈。 内山完造写信劝,朱安回信说无着落,迫不得已。她哭喊自己是鲁迅遗物,该保存,众人沉默。出售停下,她靠每月资助过日子,但物价涨,欠债。佣人留用,煮粥端菜。她吃简单,窝头白菜汤,辣椒霉豆腐。1947年初心脏弱,下肢肿,夜睡不好。六月二十九日去世,丧事简办,亲友料理,灵柩没运上海,就葬北京西直门外保福寺私地,无碑。朱安结婚四十一年,独守四十一年,没合葬。墓后来破坏,尸骨无存。 朱安遗物分赠,书籍衣物给亲友。北京亲友守灵,烧纸钱。朱安一生受害于包办婚姻,侍奉周老太太三十八年,到头孤独死去朱安死后,许广平继续管鲁迅遗产,养海婴。朱安没子女,财产有限,部分遗物给许广平。许广平后来参与文化工作,到1976年去世。