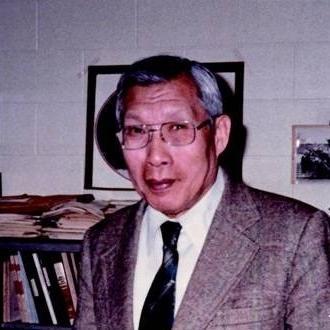

1950年,因遭到不公正对待,中国遗传学奠基人李景均选择离开内陆前往香港,无处可去的李景均,竟然得到了诺奖得主穆勒亲自向美国国务院求情,希望将李景均接到美国! 李景均1912年出生于天津一个富裕家庭,父亲是当地著名的桐油商人。他早年在教会学校接受教育,后来考入金陵大学农学院,并于1937年赴美留学。 1940年,李景均在康奈尔大学获得博士学位,专攻遗传学和生物统计学。尽管当时中国正处于抗日战争最艰难的时期,李景仍毅然决定带着新婚的美籍华人妻子回国效力。 他们的回国之路异常艰辛,乘坐的邮轮原本三周就能抵达上海,但由于躲避日军潜艇,在海上漂泊了51天才到达香港。 更不幸的是,刚到香港就遭遇太平洋战争爆发,夫妇俩被困香港两个月,一度陷入身无分文、饥寒交迫的困境。 历经千辛万苦到达内地后,李景均先后在广西大学和金陵大学任教。1946年,年仅34岁的他,获聘为北京大学农学院农学系主任一职,自此成为该校有史以来最年轻的系主任,风华正茂便担重任,令人赞叹。在此期间,他撰写了《群体遗传学导论》,这是中国第一部系统介绍群体遗传学的专著,后来被公认为该领域的经典之作。 1949年,北京农业大学成立,由北京大学、清华大学和华北大学三校的农学院合并而成。原本这应该为李景均提供更广阔的平台,但却成了他学术生涯的转折点。 当时校务委员会主任乐天宇全面推行苏联的李森科学派,将李景均所讲授的孟德尔-摩尔根遗传学打为“伪科学”。 李景均不仅被剥夺了授课权利,还遭受了政治上的排挤与攻击,甚至有人散布谣言称他因为妻子是美国籍而里通外国。 面对这种学术政治化的困境,李景均感到“一腔热情,报国无门”,最终决定“逼上梁山”离开中国。 1950年3月,他以探望生病母亲为由,带着家人离开北京。临行前,他甚至特意将家中的米缸装满,制造不久就会返回的假象。 到达香港后,李景均一度陷入困境,没有护照和任何身份证明文件,无法获得去往任何国家的签证。 这时,他引起了诺贝尔奖得主、美国遗传学家赫尔曼·穆勒的注意。穆勒虽然从未见过李景均,但十分欣赏他的学术成就。 穆勒不仅在美国学术期刊上推介李景均的著作,还向匹兹堡大学积极推荐他任职。尤为令人动容的是,穆勒亲力亲为,主动联络美国国务院与驻香港总领事馆,为李景均一家提供经济担保,全力协助其解决签证难题。 1951年3月,穆勒甚至特意从印度开会后绕道香港,邀请美国领事馆官员与李景均共进晚餐,当面为他说情。在穆勒的不懈努力下,李景均一家最终于1951年5月获得签证赴美。 在美国,李景均的学术生涯焕发第二春。他于匹兹堡大学公共卫生学院任职,凭借深厚学识与不懈钻研,在生物统计学领域深耕细作,终成该领域备受尊崇的权威学者。他提出的随机与双盲原则成为临床试验的金标准,对现代医学研究产生深远影响。 1960年,李景均当选美国人类遗传学会主席,1998年获得该学会颁发的杰出教育奖。他的《群体遗传学导论》经修订后由芝加哥大学出版社出版,被评价为“发挥的决定性影响达20年之久,全世界整整一代遗传学家都得益于该书”。 李景均于2003年10月20在美国逝世,享年91岁。尽管晚年有机会回国看看,但他始终没有再踏上中国大陆的土地。 李景均的故事令人感慨,一位满腔热忱回国效力的科学家,最终却因学术之外的原因被迫远走他乡。这不仅是李景均个人的遭遇,更折射出特定历史时期学术环境的复杂性。 值得欣慰的是,科学终究超越了政治,李景均的学术贡献最终得到了全世界的认可。如今回顾这段历史,不禁让人思考如何才能真正营造一个让科学家安心钻研、充分发挥才能的环境。

张帆

唉