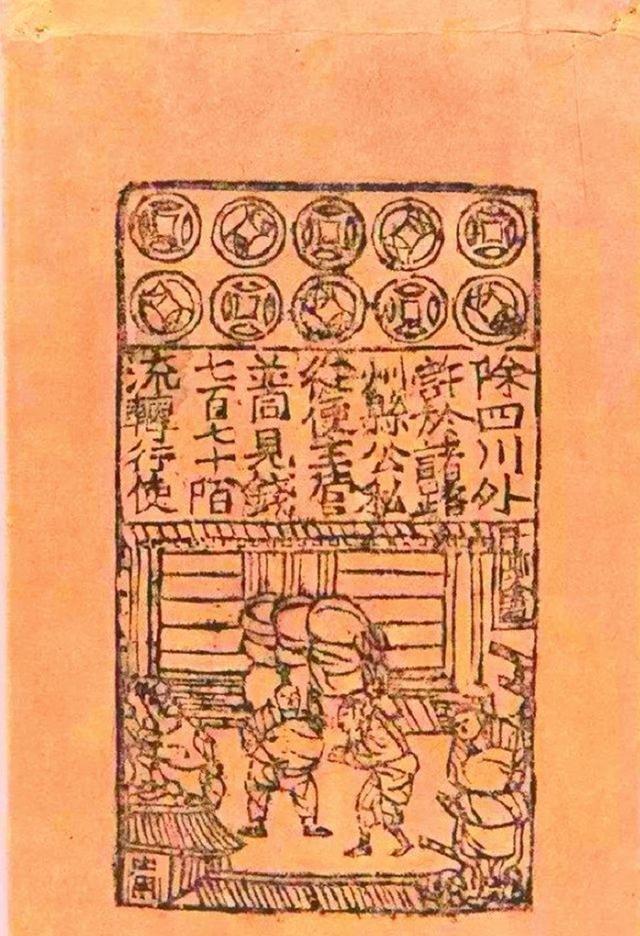

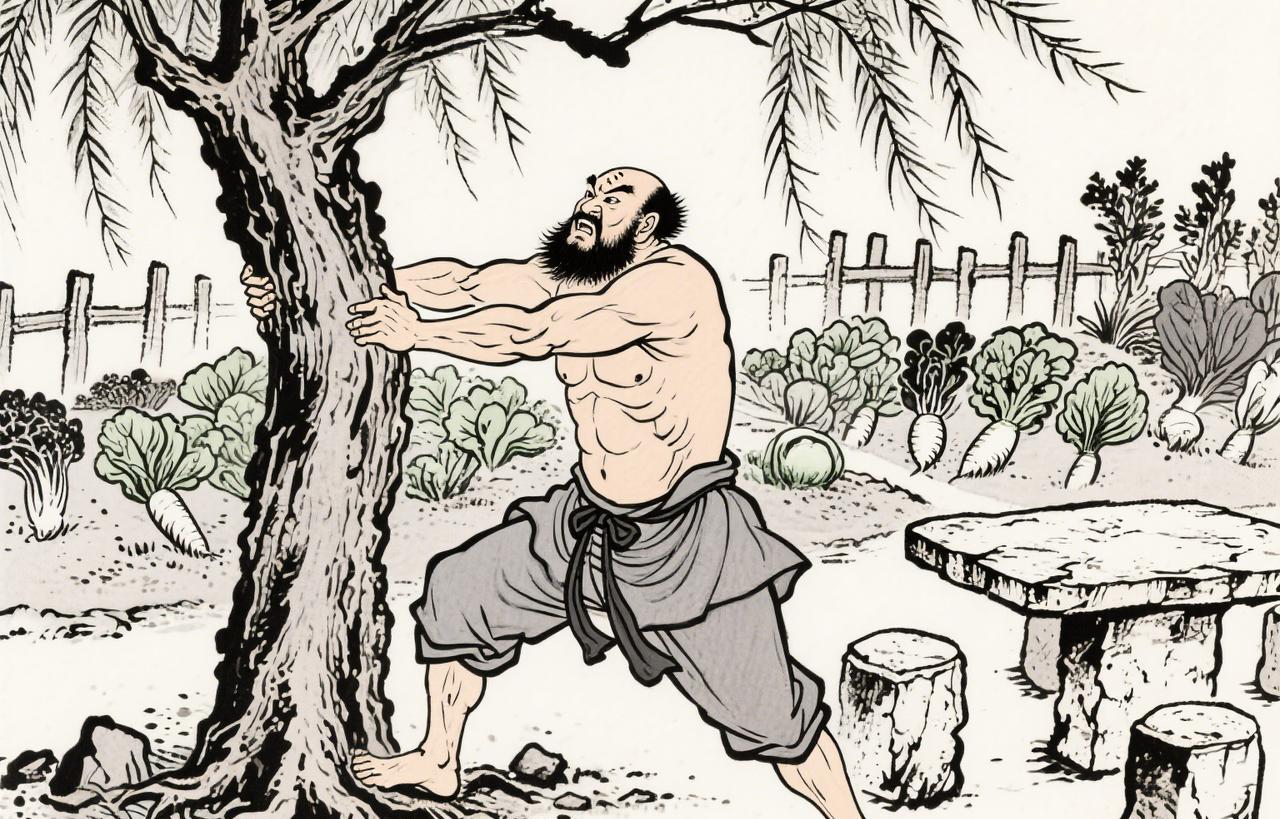

虽然说中国文脉五千年没有中断,但是其实古中国的核心思想已经遗失非常久了,原本在明初还有一支,但泯灭之后,再也没人知道,坊间传的都是胡说八道,没人能说明白 在中国那条古老的黄河边上,一个神秘的图案曾悄然现身,开启了数千年智慧的源头。可这份古人的核心传承,在明代初期还留有一丝痕迹,却渐渐消失得无影无踪。民间那些乱七八糟的说法,究竟藏着什么秘密? 从夏商周一路到秦汉唐宋明清,典籍、礼仪、社会结构都连着呢。《尚书》、《诗经》这些古书,记录了先人的智慧,影响了好几代人。孔子整理六经,定了儒学的底子,老庄的思想流传广,佛教进来后跟本土文化混在一起,形成了自己的哲学体系。这些东西构成了我们文化的主干,支撑着民族的精神命脉。 在这种传承里,古人特别重视实证探究和自然规律的认识。这源于对天地万物的观察,通过计算和测量来搞懂世界。远古时候,先贤在实践里积累知识,推动社会进步。标题里说的核心思想,就是这种以数理为基础的格物致知精神。它在早期中国社会占大头,指导生产和治理。可随着时间推移,这精神在某些时期淡了。特别是明朝刚开始,这思想还有残留,在个别学者和工匠那儿体现。但后来慢慢没了,导致后世理解模糊。坊间那些说法,往往离谱儿,没法儿说清本质。这反映了文化传承的复杂,得靠深入研究恢复原貌。 历史进程显示,早期的中国社会把这理念融进制度。周代设专人管测量,汉代编书总结前人成果。这些维持了知识的连续。可到元末明初,社会乱和思想转向,让它弱了。学者翻残卷想续旧学,却碰上干扰。匠人用老工具,偶尔改改设计,但没系统支持。最终,这理念在明中叶后隐没了,坊间传成零散传说,掺杂猜想。这要求现在的研究者挖可靠史料,恢复它在文明史的位置,促进文化复兴。 在三皇五帝那会儿,这核心思想就冒头了。伏羲氏观察天地变化,从黄河里出来的图案悟出八卦。那图案由黑白点排成,代表阴阳交替和万物生灭。八卦有乾坤震巽坎离艮兑,每个由三爻组成。这符号用来预测天气和农时,帮助部落应对自然。 大禹治水时,这思想扩展了。从洛水神龟背上得的图案,叫洛书。数字一到九排成方阵,横竖斜加起来都十五。这用在治水规划,布置排水系统,确保水流均衡。洪水退后,土地复苏,还分九州,定行政基础。 黄帝时期,这思想用到医学和计量上。与岐伯谈人体经络对应天地数理。隶首定度量衡标准,确保全国统一。还编九章算术,盖方田粟米衰分等方法。这些推广到农业建筑,提高效率。臣子验证公式,推动生产。 商周时,这思想进制度。周礼设百工,工匠铸青铜器,测尺寸精确。这种保障技术传承,推动工艺发展。 战国时期,这思想到高峰。诸国设学宫机构,学者推演定理。墨家注重机械发明,齐国稷下讨论历法,用河图洛书观星象。邹衍提五德终始,结合数理解释王朝更替。军队用测量建工事,提高农业军事效能,促进进步。 从历史脉络看,这理念驱动文明进步。可明代起,受主流影响,焦点转伦理道德和社会治理。儒家讲仁义,道家追自然,佛家重修持,这些丰富精神,却分散对数理的专注。史料显示,明清技术相对滞后,与早期比缺突破,古籍解读失真。 面对这状况,得深挖传统文化精华,恢复数理思想面目。通过研究古籍,结合现代科学,重新认识河图洛书八卦的价值。在社会主义现代化里,这与创新战略合拍,推动科技自立。干部群众加强学习,提升自信,传承优秀文化,为民族复兴出力。