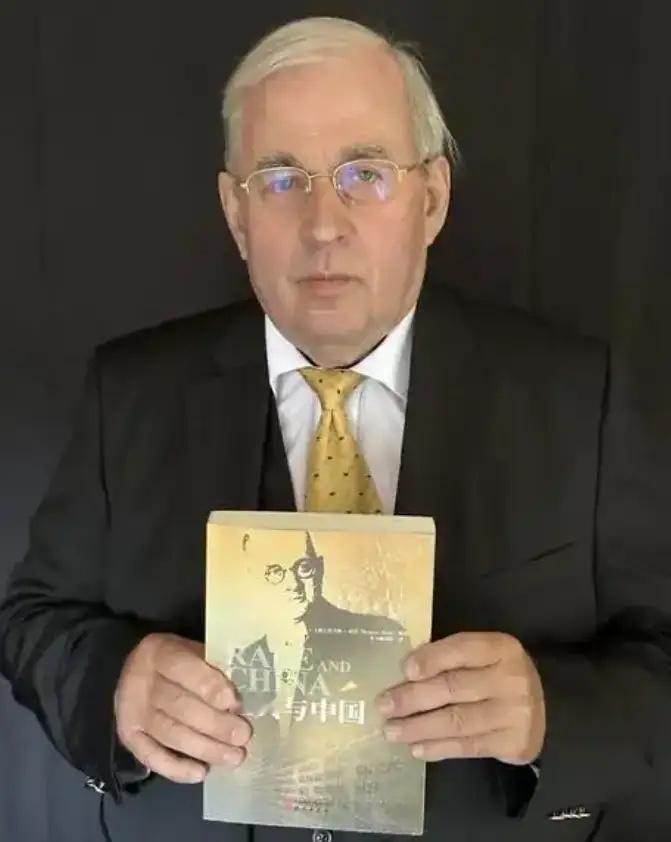

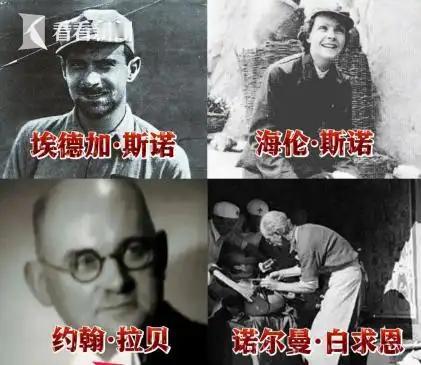

今天的阅兵仪式,最让人惊喜的不是普京的到来,也不是金正恩,而是一位名叫托马斯·拉贝的德国医生。 1937年的南京,日军铁蹄踏碎金陵城的宁静。当多数外国人选择逃离时,德国西门子公司代表约翰·拉贝却逆流而上。 他联合15位外国友人划出4平方公里“安全区”,25个难民所里,25万条生命在炮火中颤抖。拉贝的日记里,记载着日军暴行:“每天都有上千名男子被捆绑带走枪杀”“医院地下室堆满尸体”。 这位纳粹党员用德国身份与日军周旋,甚至把自家院子变成收容所,600多名难民挤在屋檐下,他每天只睡4小时,胰岛素打光仍坚持记录罪证。 88年后,托马斯·拉贝站在同样的土地上。他继承祖父遗志,整理出版《拉贝与中国》,揭露更多未公开细节。 2020年疫情期间,他向中国求援药物,中国药企免费赠药,延续了这份跨越世纪的善意。 当托马斯佩戴“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章登上天安门城楼时,他不仅是历史见证者,更成了中德友谊的活化石。 此次阅兵式,普京、金正恩等政要的出席本应是焦点,但托马斯的现身却引发更热烈讨论。 官方解释直指核心:他代表“超越国界的正义”。阅兵式上,新增的“信息支援”“网络空间”方队彰显中国科技实力,而托马斯的到来,则诠释了另一种力量——人性的光辉。 历史数据佐证这份选择的分量:南京安全区25万幸存者中,丁永庆、宗有琴等老人至今珍藏着拉贝家的钥匙;1948年南京市民募捐1亿元(约合2000美元)救拉贝于贫困。 这些细节构成一个闭环:中国从未忘记在危难时伸出的手,哪怕对方来自曾经的敌对阵营。 看着托马斯在天安门抹眼泪的画面,我突然觉得,这比任何政要握手都更有力量。 当某些国家忙着篡改教科书时,中国把敌国公民的后代请上观礼台,用行动告诉世界:正义从不分国籍。 说到底,阅兵式上的钢铁洪流展示的是国家实力,而托马斯的眼泪诠释的是文明高度。 当战机编队划破长空时,我们铭记的是胜利;当这位德国医生向纪念碑鞠躬时,我们触摸的是文明的温度。 这或许就是中国式纪念的独特魅力——既要有硬实力震慑宵小,更要用软实力温暖世界。

用户17xxx47

必须灭掉日本