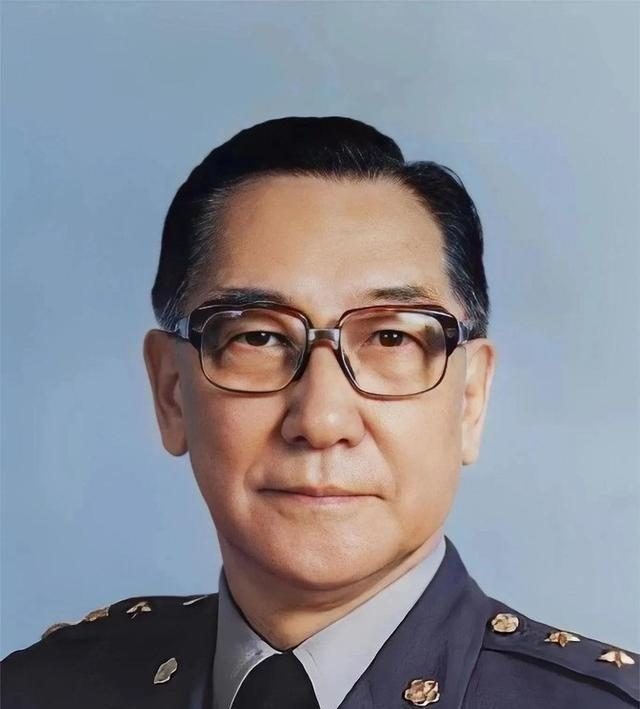

邓华都指挥百万大军了,为啥不能上将晋升为大将? 有些人一辈子都没打过败仗,却也没被封成大将。 邓华就是。 你要是去查资料,他是上将,副总参谋长,东北野战军的中坚,志愿军代司令员,打过锦州,守过上甘岭。 但这些年表似的头衔,其实都盖住了他真正的模样。 他年轻时候长得白净,不像个当兵的,井冈山上穿军装,人家还以为是哪儿来的学生娃。 他也确实是从书卷堆里出来的,读过书、懂点战略、脑子快。 可惜没赶上什么文官体制,一头扎进了战火,从此一辈子都在“怎么打”的命题里打转。 第一次听人提起邓华,是一位东北战场下来的老兵。 他坐在炕头上剥花生,说话慢吞吞的:“那时候林派我们去打四平,城不好打,邓司令说‘还得加人,加不够就得掉牙’。林不听,结果真掉牙了,打得一身伤。” 后来查资料,确实如此。 四战四平,邓华打了个遍。第三次打四平的时候,他清楚敌人的兵力数,建议增派一个纵队。 林嫌他小题大做,说没必要。 结果打了十几天,还是撤了。 战后总结会上,林一连三次检讨,说错在自己。但那时候的检讨,谁信啊?该撤的兵已经撤了,该死的人也死了。 邓华没发火。他不是那种会在会议上拍桌子的人。 他更多是那种在地图前一动不动地站两个小时,手指慢慢滑过山线的人。他的副官说,邓华思考的时候,眼睛是半眯着的,不说话,像是在等什么。 他其实不是等人说话,是在等敌人出破绽。 第四次打四平,邓华不再跟林争,他把兵力调得紧凑,不绕圈子,进攻前让侦察兵爬到城墙底下数了敌人的岗哨,一下命令,二十几个小时就把城拿下了。 活捉了陈明信,还顺手扫清了外围据点。 那次,他没说一句“你看我早说了吧”。他只是点了根烟,说:“这仗,像样了。” 邓华打仗的方式,他不信什么“以多打少”、“兵贵神速”这种套话。 他更信局部包围、精准切割、情绪调动。他信“胆子大不等于乱来”,他信“打得赢的仗,才值得打”。 1947年秋,东总给七纵下命令,要他们去破北宁铁路,搞点骚扰,阻挡敌人南下。 当时很多人觉得这任务不算重,走个过场就行。邓华不干。 他琢磨了一晚上,说:“不如顺手牵羊,把法库也拿了。”有参谋说太冒险,怕耽误破路。邓华没急,他用铅笔在地图上点了几下,说:“从这儿抄近路走,夜里出发,拂晓前就能赶到。”第二天,部队果真从山沟里悄悄绕了过去。 敌人还在吹号起床,解放军已经从三面包了过来。 这场仗,打得又快又狠,法库、彰武、新立屯,全是一天一地拿下来的。 敌人懵了,总部高兴坏了,东总给他们连下两封嘉奖电。 这时候七纵已经打出了名声,前线传话的人都说:“邓华敢打没命令的仗,也打得赢。” 他的打法很像围棋——不是全线开花,而是先咬住对方一角,步步紧逼,等敌人一动,啪一下断你后路。 到了辽沈战役,林又来了个小算盘。 他计划四个纵队攻锦州,其余去黑山塔山打援。邓华又坐不住了。 他当场说:“四个纵队攻锦州,够么?我们七个纵队都在这儿摆着,凭啥只用一半兵力攻城?”这话一出口,会议室气氛有点冷。可林没发火,沉默了一阵子,说:“你带七纵和九纵,南线负责。” 后来他还是加了两个纵队。 邓华没计较。仗打完那天,他从指挥所出来,脸上没笑。 他只是把作战图一卷,放在桌上说:“打锦州,不多费一枪一弹,靠的是先把气势压住。” 这个“气势”,他一直很在意。 他说过一句话,没记错的话是:“打仗不是打赢,而是打服。”这句话被一些年轻参谋记在小本子上,后来还传到了朝鲜战场。 说到朝鲜,得提邓华那段“代司令”的日子。 彭德怀病了,他顶了上去。 那时候美军节节进逼,邓华主持的那几次反击,尤其是1953年夏季的那一场,是把美军从谈判桌上打回来的。 他天天不睡觉,在坑道里一坐就是十几个小时,部队打回阵地,他才站起身,说:“可以谈了。” 外方把他列进“韩战四杰”。 可他回国时,没几个人知道他的名字。 朝鲜的坑道里有他写的命令、画的图、批的电报,但没人替他立碑。志愿军纪念馆里,也没有他的一张独照。 1955年,授衔制刚刚推行。 十大将名单定下来的时候,有人以为邓华肯定在,但最后只列了上将。 有人私下说不公平,他自己一句话都没说。他的副官回忆,他那天只是拿着军衔通知书看了半分钟,然后放在桌上,说了句:“该干嘛干嘛。” 你要真追究,为什么不是大将?职务、资历、排序、地域平衡,样样都有一套规矩。 但你要问值不值,怕是要去战场上问问那些活着的兵。他们会记得是谁带他们打下四平、谁带他们夜袭法库、谁在上甘岭前线说“阵地丢了还能打回来,怕的是心里先垮了”。 邓华就是那种不会垮的人。 他不靠传闻活着,不靠头衔撑场。 他像山林里那个不起眼的石头碓,藏在树下,不出声,可你要是靠近,会发现上面布满了磨过的痕迹。 他晚年没写什么回忆录。 很少讲话,也不爱接受采访,有人说他淡泊,其实不然。他不是淡泊,是不需要证明。

![1959年,彭德怀去看望贺子珍,刚一进门,问:你家有没有食用油?[爱心]19](http://image.uczzd.cn/10746774839886421695.jpg?id=0)

评论列表